Repères géographiques de la Vallée de l’Adour

Dernière mise à jour : 5 septembre 2023

RELIEF ET EAU

Une large vallée alluviale aux profils variés

Entre Plateau landais au nord et collines au sud, la vallée de l’Adour ouvre un large sillon bordé de coteaux majoritairement doux, dont les profils se modifient selon les différentes sections de la vallée. La vallée est globalement plus large en amont avec un fond, bordé de terrasses alluviales, s’étalant entre 2.5 et 4 km de largeur pratiquement jusqu’à Dax. En aval de Dax, le fond de vallée devient plus étroit, ne dépassant plus les 2 km de largeur.

La vallée présente pour l’essentiel un profil asymétrique, avec un coteau affirmé d’un côté (coteaux du Tursan et de la Haute-Chalosse) et une rive qui remonte en pente plus douce de l’autre (pentes du Marsan, du Bas-Armagnac-Landais). Plus en aval, on retrouve des profils de vallée avec des coteaux symétriques dominant le fleuve de 30 à 50 m dans l’Adour fluvial et de 50 à 80 m dans l’Adour maritime.

Dans la vallée, la microtopographie prend une grande importance vis-à-vis des risques d’inondation et dicte l’occupation du sol. On distinguera ainsi les barthes basses dont l’altitude inférieure à celle du fleuve les rend régulièrement inondables, voire constamment humides. Elles sont occupées par des boisements humides, des zones marécageuses ou des peupleraies.

Les barthes hautes, inondables mais moins fréquemment, sont le domaine des prairies, des chênaies, des peupleraies et des cultures de maïs. Les terrasses enfin sont légèrement surélevées par rapport au fond de vallée, ce qui les protège des crues les plus fréquentes. C’est le domaine des cultures de maïs et l’habitat a pu s’y installer (Cazères-sur-l’Adour, Grenade-sur-l’Adour, fermes isolées…)

L’Adour principal fleuve du département des Landes

L’Adour traverse quatre départements (Hautes-Pyrénées, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques) et draine un bassin versant de près de 17 000 km2. Il parcourt 308 km depuis sa source, dont 180 km dans le département des Landes.

Ses principaux affluents sont : la Midouze sur la rive droite ; le Gabas, le Louts, les Luys, les Gaves Réunis, la Bidouze, l’Aran (ou la Joyeuse), l’Ardanavy et enfin la Nive sur sa rive gauche. L’apport progressif de ses affluents qui conditionne son débit. Ainsi les Gaves Réunis doublent le débit de l’Adour à partir du Bec du Gave.

A l’ouest, l’Adour est sous influence maritime et subit le marnage [1] et la remontée des eaux salées officiellement établie jusqu’au pont d’Urt, à 22 km de son embouchure. En rive droite, la présence d’ouvrages hydrauliques (portes à flots ou à clapets) empêche la remontée des eaux à marée haute dans les canaux affluents. Lors des plus forts coefficients, les marées peuvent être ressenties jusqu’à Dax.

En fond de vallée, l’Adour forme de nombreux méandres révélant la pente faible entre son entrée dans le département et son embouchure. Les méandres s’élargissent après la confluence avec la Midouze et l’entrée dans le secteur des barthes ; ils disparaissent après le Bec du Gave où l’Adour forme un fleuve de plus de 300 m de large, au cours endigué.

Les crues de l’Adour

Les crues sont fréquentes mais ne s’expriment pas de la même façon selon les différents tronçons du fleuve : en amont, les crues sont printanières ; dans les zones de saligue, elles deviennent peu à peu hivernales ; dans les barthes, elles peuvent être à la fois hivernales et printanières ; en aval, l’Adour maritime est soumis toute l’année au risque de crues résultant de la concomitance de nombreux facteurs : crues du fleuve, crues de ses affluents, fonte précoce des neiges et effet de la marée. Avec le changement climatique, on observe toutefois une évolution des périodes habituelles de crues par secteur, les aléas climatiques devenant de plus en plus intenses et localisés.

Les barthes jouent un rôle d’écrêtement de ces crues grâce aux digues partiellement submersibles. Le secteur de l’agglomération dacquoise est soumis à des crues engendrées par des épisodes pluvieux longs et intenses, généralement en hiver et ou au printemps. Les protections assurées en secteur urbain visent en général les crues de période de retour inférieure ou égale à 30 ans, seule Dax bénéficiant d’un niveau de protection à peu près centennal.

ROCHE ET SOL

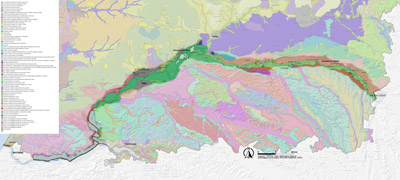

Un parcours orienté par les accidents tectoniques et les dépôts récents

Au Tertiaire et au début du Quaternaire, la mise en place du réseau hydrographique s’est accompagnée d’événements qu’on pourrait qualifier de « déroutants » : surrection des Pyrénées, mouvements du sous-sol, glaciations… Le trajet global de l’Adour a ainsi longtemps hésité sous l’influence des déformations du socle, puis en fonction de la présence de nappes alluviales que les cours d’eau issus des Pyrénées ont eux-mêmes déposées successivement. Le fleuve présente en plus la particularité, dans la partie située en aval de Dax, d’avoir changé de parcours à l’époque historique sous l’effet de crues exceptionnelles, du déplacement des dunes et d’actions volontaristes (dérivations. Voir supplément consacré aux barthes), ce qui est plutôt exceptionnel pour un fleuve de cette importance (plus de 300 km, un débit moyen de 350 m3/sec après la confluence des Gaves Réunis).

À l’entrée dans le département des Landes, l’Adour oblique sur sa gauche entre Aire-sur-l’Adour et Grenade-sur l’Adour sous l’effet de déformations tectoniques situées dans le Marsan (bombement anticlinal de Roquefort). Cette déviation s’est faite progressivement alors que l’Adour et la Midouze encore confondus hésitaient à trouver leur place définitive pendant une bonne partie du Quaternaire. C’est ainsi que s’est constitué le vaste glacis du Marsan où les terrasses alluviales anciennes s’étalent largement.

Entre Grenade-sur-l’Adour et la confluence de la Midouze, c’est l’anticlinal d’Audignon qui longe la vallée à faible distance et a contribué à la canaliser dans une direction plein ouest. Sa vigueur et sa proximité contrastant avec les déformations du Marsan expliquent la dissymétrie des reliefs entre rives droite et gauche de cette partie médiane du fleuve.

Après la confluence de la Midouze et surtout à partir de Dax, les accidents tectoniques successifs en rive droite et rive gauche (particulièrement les anticlinaux de Tercis-les-Bains et Saubrigues-Bélus) puis l’évolution des terrasses et des dunes vont amener au parcours sinueux actuel. Les rives avec coteaux marqués dans des terrains sédimentaires, ou se raccordant au contraire assez insensiblement à de vastes terrasses alluviales vont dès lors se succéder. Sauf dans la dernière partie, entre les pays de Gosse et de Seignanx en rive droite et les collines du Pays basque en rive gauche, où la vallée est plus nettement dessinée.

A une échelle plus précise, le talweg dessine des méandres plus ou moins prononcés selon la largeur des terrasses les plus récentes, mais aussi d’un certain nombre d’aménagements entrepris soit pour contrôler les divagations naturelles, soit en relation avec les assez nombreuses carrières, présentes ou abandonnées et transformées qui longent le fleuve. Bras morts, méandres recoupés et plans d’eau résultant de la conversion des carrières se mêlent aux petits affluents issus des unités voisines.

- Les gravières sont un élément constant du paysage du moyen Adour. Elles exploitent les granulats du fleuve : sables, graviers, galets. Elles laissent derrière elles un chapelet d’étangs dans le fond de vallée. Cazères-sur-l’Adour

Des sols alluviaux en partie submersibles

Les sols de la vallée de l’Adour sont des sols profonds, presque tous développés sur des alluvions, et principalement sur des alluvions récentes. L’unité de paysage ne concerne en effet que les parties les plus basses de la vallée et de l’ensemble des terrasses qui lui sont associées et dont certaines peuvent être bien plus éloignées du lit du fleuve. Les sols rencontrés se trouvent donc seulement sur les terrasses les plus récentes, celles des trois dernières glaciations, Mindel, Riss et Würm, ou celles qui se sont déposées après les glaciations, voire très récemment et encore en évolution.

Outre les variations locales de la composition des terrasses, la diversité des sols tient compte principalement de la distance à l’embouchure du fleuve et de l’altitude relative des lieux par rapport au talweg.

Les différences les plus nettes se font entre zones inondables, particulièrement les barthes, et les autres secteurs de vallées. Dans les barthes, les submersions renouvellent les limons déposés en surface. Les sols sont donc surtout limoneux, avec une nappe phréatique entre 20 et 120 cm de la surface.

En amont de Pey, et jusqu’à la confluence avec la Midouze, s’étend un secteur moins inondable mais où l’hydromorphie est très fréquente même à faible profondeur en raison de la présence d’argiles.

En amont de la confluence avec la Midouze, les sols sont plus variés à mesure qu’on s’éloigne du lit majeur où s’étalent méandres et plans d’eau. Le lit majeur lui-même est moins hydromorphe que la partie située plus en aval, car moins argileux. En s’éloignant des rives, on passe à des sols bruns plus évolués, parfois assez caillouteux. Toutefois, les formes riches en cailloux ou galets sont assez peu présentes dans l’unité de paysage.

AGRICULTURE

En amont de Pontonx-sur-l’Adour, une vallée agricole

En amont de Pontonx-sur-l’Adour, s’étend la vallée cultivée : la culture de maïs domine sur les terrasses et dans le fond de vallée, complétée par quelques céréales et oléagineux. C’est également le domaine des élevages de canards. Sur les coteaux, les parcelles cultivées, essentiellement de maïs, prennent place sur les terrains les moins pentus.

En aval de Pontonx-sur-l’Adour, les barthes prairiales

En aval de Pontonx, les barthes inondables occupent l’essentiel du fond de vallée. Les barthes les moins humides sont occupées par des prairies, fauchées et pâturées par des bovins et des équins, (chevaux, poneys barthais). Elles peuvent être entrecoupées par des zones de culture, consacrées essentiellement au maïs.

Quelques vergers de kiwi prennent également place dans la vallée, notamment aux abords du Bec du Gave ou, plus en amont, vers Souprosse.

ARBRE ET FORET

En venant du nord, la descente dans la vallée de l’Adour marque la fin de la pinède qui couvre la Grande Lande : les pins disparaissent et laissent la place aux feuillus qui couvrent les coteaux pentus et les fonds humides.

Des coteaux boisés

Les boisements occupent les coteaux les plus pentus qui encadrent la vallée de l’Adour. Les bois de bas de coteaux essentiellement composés de frênes et de chênes. Les pentes aux sols bien drainés sont couvertes en grande majorité de chênes pédonculés. Vers l’est, le coteau du pays de Gosse présente un peuplement mixte de pins et de chênes.

Aulnaies et saligues des bords d’Adour et des barthes basses

Les parties les plus humides du fond de vallée, les barthes basses et les bords de l’Adour sont le domaine de l’aulnaie-saussaie. Ces boisements humides sont dominés par les aulnes et les saules, accompagnés selon l’hydrométrie, de frênes, voire de chênes pédonculés, de platanes ou d’érable négundo... Ces boisements humides sous forme de taillis et de taillis sous futaie, peuvent être inondés sur de longues périodes.

Les saligues sont des boisements endogènes caractéristiques des berges, constitués de saules, aulnes, chênes, en alternance avec les plages de galets, les dépressions marécageuses et les bancs limoneux qui accompagnent les berges de l’Adour en amont de Mugron.

La chênaie des barthes

Entre Mugron et la confluence avec le Luy, la vallée de l’Adour est caractérisée par de grands boisements de chênes pédonculés qui couvrent les barthes. Ces chênaies hygrophiles ont la particularité d’avoir une croissance rapide. Ces importantes forêts inondables sont conduites en futaies. Il s’agit pour l’essentiel de forêts communales dont la gestion est mutualisée en intercommunalité au SIVU Chênaies Peupleraies bassin Adour.

De nombreuses peupleraies

Les peupleraies sont nombreuses dans les barthes et tendent à gagner sur les prairies humides ou les chênaies traditionnelles dans ces terres humides. Les plus grandes superficies se trouvent dans le fond de vallée entre Mugron et Dax où elles contribuent au paysage très forestier de cette partie des barthes. On les retrouve également, mais de façon plus disséminée, sur l’ensemble des barthes entre Dax et Bayonne.

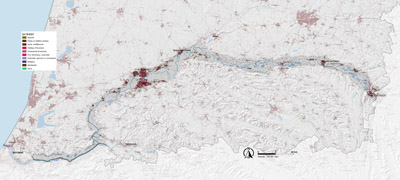

URBANISME

La vallée de l’Adour concentre plusieurs pôles urbains sur ses bords. Le principal est constitué par l’agglomération dacquoise : Dax (20 800 hab), St-Paul-lès-Dax (13 400 hab), St-Vincent-de-Paul (3 200 hab), Narosse (3 200 hab), Hinx (1 900 hab). Mais d’autres s’échelonnent tout au long de la vallée en amont de Dax : Pontonx-sur-l’Adour (2 800 hab), St-Sever (5 000 hab), Grenade-sur-l’Adour (2 500 hab), Aire-sur-l’Adour (6 100 hab). En aval de Dax, les communes de la vallée restent de tailles plus modestes.

L’agglomération dacquoise

L’agglomération dacquoise forme une sous-unité paysagère urbaine qui s’étire de part et d’autre de la vallée de l’Adour, formant une zone charnière entre la pinède du plateau landais et les paysages plus vallonnés de la Chalosse. Aujourd’hui, l’influence de l’agglomération s’étend bien au-delà de la vallée de l’Adour, selon l’axe nord/sud de la D947, depuis les abords de l’hippodrome dans la Grande Lande au nord, jusqu’à Saugnac-et-Cambran dans la Chalosse au sud.

Dans la vallée de l’Adour, l’urbanisation s’étire sur les hauteurs bordant les barthes inondables du fond de vallée autour du noyau urbain de dense composé de Dax et de St-Paul-lès-Dax. Ainsi au sud, les zones pavillonnaires et les zones d’activités sur fond de campagne s’étirent de Tercis-les-Bains jusqu’à Candresse. Tandis qu’au nord, les secteurs urbains et périurbains s’étendent de St-Paul-lès-Dax jusqu’à Téthieu.

Des bourgs sur les coteaux, à l’interface avec les territoires voisins

Des nombreux villages et bourgs se sont installés sur les hauteurs des coteaux dominant la vallée, principalement en rive gauche ou les coteaux sont plus affirmés. Ils sont tournés à la fois vers les barthes qu’ils exploitent et vers les terres hautes des collines de Chalosse et du Tursan ou du plateau landais. Tous ont accès au fond de vallée par une route perpendiculaire au coteau et plusieurs de ces bourgs ont eu une antenne portuaire en bord d’Adour : Mugron, St-Sever…

On relève ainsi (bourg, suivi de la hauteur vis-à-vis de l’Adour) :

– En haut de coteau rive droite : Souprosse (35 m), Audon (35 m), Angoumé (42 m), St-Jean-de-Marsacq (33 m).

– En haut de coteau rive gauche : Renung (68 m), St-Sever (67 m), Banos (83), Montaut (95 m), Nerbis (79 m), Mugron (83 m), Laurède (77 m), Poyanne (73 m), St-Geours-d’Auribat (58 m), Cassen (51 m), Louer (33m), Préchacq-les-Bains (24 m), Hinx (45m), Tercis-les-Bains (43 m), Orist (33 m), Pey (30 m), St-Etienne-d’Orthe (28 m), Port-de-Lanne (29 m). Dans les Pyrénées -Atlantiques : Guiche (100 m), Urt (42 m), Lahonce (46 m).

Dans la vallée, des bourgs et villages sur les terrasses

Dans la vallée, plusieurs bourgs et villages sont installés en rebord de terrasses ou de collines surélevées de 5 à 20 m au-dessus du fleuve, en limite des zones inondables. Les fronts urbains en bord de l’Adour restent rares (Saubusse, Dax, Grenade-sur-l’Adour, Aire-sur-l’Adour) et sont associés à un port ou à un pont.

On relève ainsi (bourg, suivi de la hauteur vis-à-vis de l’Adour) :

– En bord de terrasse rive droite : Cazères-sur-l’Adour (13 m), Bordères (5 m), Grenade (4 m), St-Maurice-sur-Adour (8 m), Péré (Bas-Mauco)(10 m), Cauna (20 m), Larrecq (5 m), Gouts (10 m), Pontonx-sur-l’Adour (17 m), Téthieu (12 m), St-Vincent-de-Paul (13 m), St-Paul-lès-Dax (22 m), Mées (8 m), Rivière-Saas-et-Gourby (19 m), Saubusse (10 m), Josse (8 m).

– En bord de terrasse rive gauche : Aire-sur-l’Adour (6 m), Larrivière-St-Savin (4 m), Toulouzette (6 m), Onard (10 m), Vicq-d’Auribat (6 m), St-Jean-de-Lier (4 m), Gousse (5 m), Candresse (7 m), Yzosse (6 m), Dax (10 m), Siest (6 m).

St-Barthélémy revêt une situation unique dans la vallée, en étant implantée sur une butte isolée, dominant les barthes de 14 m.

Deux bastides de vallée

Les bastides de Grenade-sur-l’Adour et de Cazères-sur-l’Adour sont toutes deux implantées sur le rebord de terrasse en rive droite de l’Adour. Les deux bastides se caractérisent par un plan orthogonal autour d’une place centrale carrée. Cazères fut fondée en 1314 par les vicomtes du Béarn. Grenade est une bastide anglaise, fondée en 1322, dans le but de contrôler le flottage et le commerce sur l’Adour. Elle était ceinte de fortifications aujourd’hui disparues et possédait quatre entrées : trois portes et un pont sur l’Adour. Grenade-sur-l’Adour présente une situation rare dans la vallée, avec un front bâti qui s’étire le long de l’Adour, de part et d’autre du pont.

Des fermes isolées dans la vallée

De nombreuses fermes isolées sont implantées dans la vallée, jouant avec la microtopographie, s’accrochant à de très légères dénivellations de un à quelques mètres, pour éviter autant que possible de subir les inondations. Elles sont particulièrement fréquentes dans l’Adour amont, où les cultures sont nombreuses. Fermes et granges, construites traditionnellement en galets de l’Adour se répartissent autour d’une cour fermée de murets, ponctuée de grands arbres (chênes et platanes).

Elles se raréfient ensuite en aval de Pontonx-sur-l’Adour, pour s’égrainer le long des digues, près des barthes hautes. L’architecture des fermes barthières est adaptée à l’inondation : les grandes portes charretières du rez-de-chaussée s’ouvrent sur l’étable alors que l’étage reste réservé à l’habitat et au stockage des grains, mis hors de portée de la montée des eaux.

L’axe de communication de l’Adour

Des routes sur les hauteurs

En amont de Dax, le principal axe routier qui dessert la vallée de l’Adour a privilégié la rive droite et son relief plus doux tout en restant au-dessus des secteurs inondables : les RD 824 et RD 924 se succèdent ainsi en rive droite reliant Aire-sur-l’Adour à Dax en desservant St-Sever et Grenade-sur-l’Adour. En rive gauche, le coteau escarpé n’accueille que des voies secondaires reliant les villages du haut de coteau. Le fond de vallée est quant à lui traversé de petites voies desservant les fermes et les quelques villages les plus proches du fleuve.

En aval de Dax, les grands axes s’écartent de la vallée privilégiant le relief plat du Maremne. Sur la rive droite, l’ancien chemin de halage permet toutefois de longer l’Adour.

Des franchissements réguliers

Les ponts, espacés de 5 à 8 km en moyenne, permettent régulièrement le franchissement de l’Adour. L’écartement le plus grand étant les 14 km séparant les ponts de Mugron et de St-Sever. Les ponts sont plus rares dans l’Adour maritime, car le fleuve dépassant les 300 m de largeur, ils deviennent des ouvrages importants.

L’Adour voie navigable jusqu’en 1930

Fleuve capricieux et imprévisible, tantôt calme, tantôt impétueux, l’Adour a fait l’objet de grands travaux d’aménagement visant à éviter les nuisances des crues et à faciliter le transport fluvial.

A partir de 1578, époque de la création du Boucau Neuf au niveau de Bayonne, le fleuve fut aménagé progressivement vers l’amont : endiguement continu des berges jusqu’au Bec-du-Gave, construction des épis et aménagement des ports plus en amont (Ports de Port-de-Lanne, Saubusse, Vimport, Port Carère, Rasport, Dax, Laurède, Mugron, St-Sever…). Ces aménagements permirent le développement du transport fluvial à partir du XVIe siècle qui devient un des piliers de la vie économique des pays de l’Adour.

Au XIXe siècle, les 127 km qui séparent Bayonne de Saint-Sever sont classés voie navigable et permettent un trafic de plus de 3000 embarcations par an. Les vins, les eaux de vie et les céréales de Chalosse, du Tursan et de l’Armagnac descendent vers Bayonne pour être exportés vers la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Les bois des Pyrénées ou du plateau landais descendent l’Adour, la Midouze et les Gaves par flottage ou radelage jusqu’aux chantiers navals bayonnais. Le retour des bateaux vers l’amont se faisait grâce à la marée montante complétée par la “tire” (halage des bateaux).

A la fin du XIXe siècle, le transport fluvial commença son déclin au profit du rail puis de la route pour être totalement abandonné dans les années 1930.

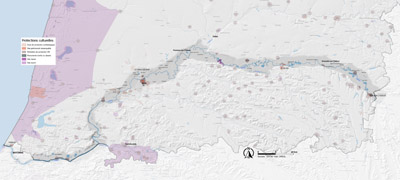

PATRIMOINE

Patrimoine culturel

La vallée de l’Adour reste peu protégée au titre des sites. Le Bec du Gave est la seule portion du fleuve bénéficiant d’un site inscrit. On trouve néanmoins des protections autour de chênaies (chênaie de la forêt communale à St-Vincent-de-Paul, Port fluvial, île et chênaie à Laurède), du fond de vallée et des versants (Plaine de l’Adour et contreforts des collines à Laurède). Enfin la Terrasse de Morlanne à St-Sever est un site inscrit (situé dans l’unité paysagère de la Chalosse) qui offre un point de vue sur la vallée de l’Adour depuis le haut du coteau de la Chalosse. On notera le site inscrit du chêne de St-Vincent-de-Paul arbre remarquable lié à l’histoire du saint.

Les villes de Dax et d’Aire-sur-l’Adour concentrent plusieurs monuments historiques et protections.

A Dax, la ZPPAUP couvre le centre historique et ses nombreux monuments : enceinte et temple gallo-romains, Fontaine Chaude, Hôtel particulier St-Martin-d’Agès, Ancienne Cathédrale Ste-Marie, arènes, immeubles Art Déco de l’Hôtel Splendid et de l’Atrium Casino, domaine du Sarrat.

Aire-sur-l’Adour est une étape sur la sur la voie du Puy-en-Velay vers St-Jacques-de-Compostelle. L’église Ste Quitterie a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Aire possède plusieurs monuments historiques : Halle aux grains, ancienne cathédrale, carmel, église, maison moyenâgeuse.

Ailleurs, les monuments historiques protègent de nombreuses églises (Aire-sur-l’Adour, Grenade-sur-l’Adour, Souprosse, Oeyreluy, St-Paul-lès-Dax, Saubusse, Siest, St-Etienne-d’Orthe…) et châteaux : d’Estignols à Aurice, Castéra à Hinx, Montpellier-sur-Adour à St-Laurent-de-Gosse.

D’autres éléments patrimoniaux existent également comme les deux bastides de Grenade-sur-l’Adour et Cazères-sur-l’Adour ou l’ancienne abbaye bénédictine du VIe siècle de St-Jean de Castelle se dresse au milieu du fond de vallée sur la commune de Duhort-Baschen.

Patrimoine naturel

Les barthes, un milieu exceptionnel

Les barthes boisées et prairiales de la vallée de l’Adour sont des milieux caractérisées par des prairies humides bocagères, des zones marécageuses, des tourbières, des chênaies hygrophiles, des saulaies-aulnaies et des ripisylves, qui constituent un vaste ensemble d’une grande richesse animale et végétale. De Pontonx-sur-l’Adour jusqu’à Bayonne, l’ensemble des barthes bénéficient de multiples inventaires et protections : Znieff, Zico, zones Natura 2000 au titre des directives « Oiseaux » et »Habitat ».

Plusieurs Espaces Naturels Sensibles, gérés par le département ou les communes s’étendent dans la vallée majoritairement dans les barthes, à Mées, Siest, Tercis-les-Bains, Rivière-Saas-et-Gourby et St-Vincent-de-Paul.

Les saligues en bord d’Adour

En amont de Pontonx-sur-l’Adour, les saligues forment des forêts alluviales inondables et marécageuses en bordure de cours d’eau qui abritent de nombreuses essences d’arbres dont plusieurs saules. En continuité des barthes, l’ensemble des saligues de l’Adour forme un long corridor écologique bénéficiant de plusieurs protections et inventaires : Znieff, zones Natura 2000 au titre des directives « Habitat », ENS des Saligues de Bordères et ENS de Saint-Sarian à Montgaillard/St-Sever. .

Les falaises de Tercis

Avant la confluence avec le Luy, l’Adour vient buter sur le relief de Tercis. Ce promontoire constituant un point de défense stratégique, il fut occupé par l’homme dès la préhistoire : un vaste oppidum protohistorique a été identifié sur le plateau qui couronne les falaises. Sur le flanc sud de l’anticlinal de Tercis, des carrières successives ont été exploitées pendant plusieurs siècles. Les falaises de Tercis-les-Bains sont un Espace Naturel Sensible et une Réserve Naturelle Régionale géologique.

BIBLIOGRAPHIE

– Adour d’eau et d’hommes, Exposition. Archives départementales des Landes. 2022

– SCoT Adour Chalosse Tursan. 2019.

– Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine. Région Nouvelle-Aquitaine. 2018

– SCoT Agglomération de Bayonne et du sud des Landes. 2014

– SCoT Pays d’Orthe. 2014

– SCoT du Grand Dax. 2010

– Atlas des sites classés et inscrits des Landes. Diren Aquitaine. 2009

– Atlas des paysages des Landes. CD 40. 2004

– ZPPAUP de Dax. Drac Nouvelle-Aquitaine 1997

– Les Chênaies de l’Adour. SIVU des Chênaies de l’Adour. 1991

[1] hausse et baisse du niveau d’eau liées à la haute et à la basse mer