Lieu particulier : le Marais d’Orx

Dernière mise à jour : 18 janvier 2024

Accès direct

A proximité de l’agglomération de Bayonne, entre couronne périurbaine et paysages agricoles et forestiers, le Marais d’Orx offre par contraste un univers étonnant à la fois anthropisé et naturel.

Un site très anthropisé à vocation naturelle, reconnue

Le Marais d’Orx a changé plusieurs fois d’apparence, de superficie, d’usage au fil du temps sous l’influence de l’homme. Ces lieux sont passés de landes, à l’expansion libre des eaux marécageuses et des étangs bloqués par le cordon dunaire, à une exploitation agricole drainée, puis au paysage actuel de marais gérés pour favoriser les écosystèmes en pleine renaturation. La physionomie actuelle dépend pour grande part d’une gestion hydraulique fine rendue possible par le pompage et gestion des habitats humides. La façade ouest du site est marquée par une forte urbanisation, les routes et les activités économiques. La façade est revêt un caractère plus agricole et forestier. A proximité de l’agglomération de Bayonne, entre couronne périurbaine et paysages agricoles et forestiers, le Marais d’Orx offre par contraste un univers étonnant.

L’histoire du Marais d’Orx

Le marais humide

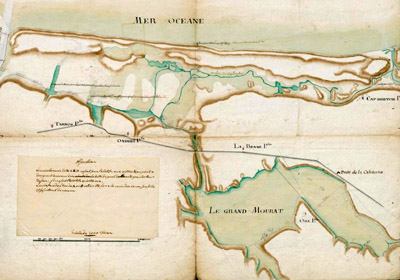

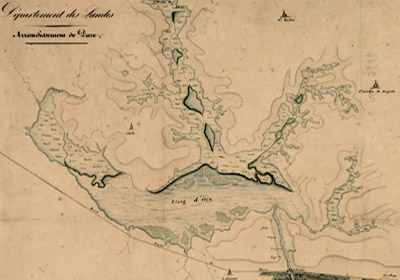

Peu d’informations nous renseignent sur le paysage du Marais d’Orx avant le détournement de l’Adour en 1579. En revanche, ce qui est mieux connu, c’est qu’au 18e siècle, le marais est constitué d’un vaste étang de 1200 ha de 6 à 8 mètres de profondeur et de zones humides inondables alentour de près de 5000 ha.

Les premiers travaux d’assèchement ont consisté à recreuser le lit du Boudigau afin de permettre l’écoulement de l’eau. D’étang, la zone humide devient marais, mais les tentatives d’assèchement qui sont entreprises à la fin du XVIe siècle se soldent par des échecs, notamment en raison d’une contrainte technique non négligeable : le site est une cuvette.

Le marais asséché et cultivé

Napoléon 1er décide de l’assèchement des marais, mais il faut attendre 1849 et les travaux de l’ingénieur Lefebvre-Béziers pour arriver à ce résultat. Le marais, par le creusement de canaux et de fossés, est enfin asséché. En 1858, Napoléon III achète le domaine. Avec l’ingénieur Henri Crouzet, le nouveau propriétaire continue les travaux d’assèchement et d’assainissement, en créant un canal de ceinture qui isole le marais des bassins versants. Par pompage mécanique, les eaux du marais sont évacuées dans le Boudigau, exutoire vers l’océan à Capbreton. Un vestige de ces pompes mécaniques, frappées de l’aigle impériale, est encore visible au sud-est du site.

L’agriculture s’installe sur le domaine d’Orx. Une trentaine de fermes sont construites. Certaines existent encore aujourd’hui et quatre ont été transformées en gîtes ruraux sur le site. Peu à peu, l’agriculture devient intensive et au XXe siècle, la maïsiculture domine. Avec la crise pétrolière, les coûts de pompage et d’entretien du polder deviennent prohibitifs, la maïsiculture est abandonnée en 1984 et des crues successives inondent régulièrement le marais laissé en friche.Le marais humide, réserve naturelle

En 1989, le Conservatoire du littoral achète le site avec l’aide financière du WWF-France. Peu à peu, l’eau reprend possession des lieux et du paysage. En 1995, 774 hectares du site sont classés en Réserve Naturelle Nationale.

Source : Le marais d’Orx, Conservatoire du littoral.

Un site très accessible qui se donne à voir, mêlant intimité et ouverture

Le Marais d’Orx est parcouru de chemins ou de routes qui traversent la réserve ou la bordent, notamment le long des parties en eau plus permanentes (marais central et marais barrage). D’autres chemins, pour partie en platelages, complètent cette large accessibilité sur l’ensemble du site, participant à sa découverte. De nombreuses vues s’ouvrent au fil des cheminements, alternant avec des passages plus intimes. Des observatoires offrent des pauses pour observer sans être vu, permettant ainsi de pénétrer dans l’intimité du site pour en découvrir les multiples facettes. D’anciennes métairies bordent le marais rappelant son passé agricole. Le centre d’accueil offre un point d’ancrage et d’introduction au lieu.

Des ambiances renouvelées et contrastées

Le Marais d’Orx offre une multitude de perceptions du paysage. Ce qui frappe en premier lieu, c’est l’échelle du site avec ses grandes ouvertures aux horizons boisés et le rapport au ciel qui se reflète dans l’eau. La rigueur des ouvrages ou des voies principales génère des perspectives rectilignes qui renforcent la perception de l’échelle du site et sa profondeur. Le contraste s’établit ainsi avec les berges ou les marais plus fermés que l’on découvre plus intimement au fil des pas. Les différents modes de gestion des casiers, favorisent une diversité de végétation en fonction des saisons. L’eau et la végétation s’interpénètrent pour sculpter les vues. De nombreux contrastes apparaissent ainsi : ouverture/intimité, formes naturelles/ouvrages artificiels, eau/végétation. Textures et couleurs s’illustrent aussi largement avec comme révélateur la présence de l’eau. La notion de Land Art n’est pas si loin finalement. Tout inspire à la contemplation et au calme au fil des tableaux successifs.

La gestion de l’eau : un véritable atout fondateur

L’eau omniprésente est ici l’objet de toutes les attentions. La gestion des niveaux d’eau par pompage, et son organisation avec les terrassements, les rigoles ou les canaux, ont donné l’ossature du site et influencent la végétation, maîtrisée par le faucardage ou la fauche. Cela a permis d’évoluer vers une gestion orientée vers la valorisation de la biodiversité qui a généré également des paysages originaux, les deux s’associant pour être particulièrement attractifs.

Aujourd’hui, avec 298 espèces d’oiseaux recensées, il possède une valeur patrimoniale naturelle majeure, mais aussi une vraie richesse historique. En effet, si la faune et la flore présentes sur le marais sont remarquables, les infrastructures, héritages de son histoire et de son évolution, telles les pompes hydrauliques construites en 1863 sous Napoléon III, le sont tout autant. Les deux facettes du site sont aujourd’hui intimement liées, l’ancien système de pompage du domaine agricole étant à présent au service de la renaturation des habitats humides et de l’accueil de l’avifaune, en permettant au gestionnaire de réguler les niveaux d’eau sur les différents « casiers ».

Les casemates

Sur les plans d’eau (Marais Central et Barrage) peuvent être observées deux casemates, héritages de la seconde guerre mondiale. Ces deux casemates (blockhaus « plus arrondis ») de forme cylindrique, entourées par 4 piliers, servaient à la radiodétection des sous-marins et navires croisant au large.

Les casemates étaient surmontées de grandes antennes radio, fixées sur les 4 piliers, qui ont par la suite étaient démontées.

Ces deux casemates sont des signatures paysagères fortes du site et ont un fort pouvoir identitaire. Elles ne sont pas utilisées à des fins de gestion du site. Elles demeurent en revanche des perchoirs de prédilection pour les grands cormorans en particulier.

Plusieurs infrastructures également présentes dans le paysage sont des témoignages importants de l’histoire du site : ainsi, les casemates constituent la signature forte du Marais d’Orx et font partie de l’identité patrimoniale et paysagère du site.

Sources

– Réserve naturelle du Marais d’Orx

– Le Marais d’Orx, Conservatoire du littoral

– Le Marais d’Orx, Réserves naturelles de France

– Valeurs ajoutées des réserves naturelles pour leur territoire. Etude de cas de la Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx. 2016 – Vertigola – Réserves Naturelles de France

Voir aussi

- Paysage et eau : les enjeux exprimés par les habitants

- Les enjeux paysagers liés à l’eau

- Les courants landais

- Les barthes de l’Adour

- Les lagunes des Landes de Gascogne

- Lieu particulier : le Site d’Arjuzanx

- Portrait du Gosse-Seignanx

- La MIACA, une politique volontariste d’aménagement et de protection du littoral aquitain