Les barthes de l’Adour

Dernière mise à jour : 13 octobre 2021

Accès direct

Les barthes [1] constituent les plaines alluviales situées de part et d’autre de l’Adour. Elles correspondent au champ d’expansion du fleuve (lit majeur) lors des crues et s’étendent de Mugron à Bayonne.

Des plaines inondables de l’Adour et de ses affluents

Les barthes constituent la plaine inondable de l’Adour et des basses ballées de ses affluents (Gaves Réunis, Luy). Elles ont un rôle essentiel dans le fonctionnement hydraulique de l’Adour en servant de vase d’expansion lors des fortes crues, mais aussi en stockant les eaux de ruissellement des bassins-versants.

La plaine alluviale de l’Adour peut être submergée en hiver et au printemps. En aval de Mugron, la zone inondable s’étale sur 1 à 4 km de large. La durée moyenne de submersion par crue atteint 10 à 15 jours par an dans cette zone de faible altitude. Ces zones basses sont favorables à la formation de marécages ne se ressuyant qu’en fin de printemps. D’anciens bras morts du fleuve ou de petits ruisseaux parcourent la plaine inondable. Sur la partie avale, l’influence de la marée peut de plus ralentir considérablement l’écoulement des eaux, bloquant temporairement les écoulements et amplifiant les épisodes de crues.

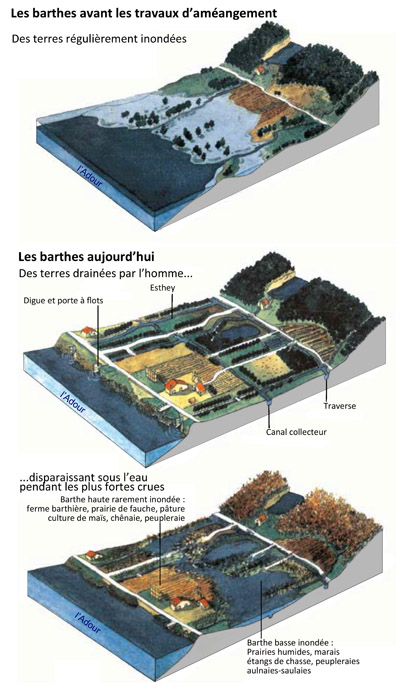

Vastes zones humides, les barthes subissent des inondations régulières. La physionomie des barthes se caractérise par la présence de terres (exhaussées) dites "barthes hautes" près de l’Adour et de terres en cuvette au pied du coteau dites "barthes basses". Ces dernières sont les plus humides.

Longtemps considérées comme improductives, ces terres ont fait l’objet de travaux d’assainissement pour les rendre praticables à l’élevage et à l’agriculture sous la direction d’ingénieurs hollandais au XVII et XVIIIe siècles. Des digues sont créées afin de contenir les divagations du fleuve et protéger les terres des crues. La barthe basse est drainée par un réseau de canaux (esteys et traverses) qui achemine l’eau vers le fleuve. Des portes à flots sont installées dans les digues pour laisser l’eau s’évacuer en période de basses eaux et empêcher les eaux de marées et de crues de remonter dans les barthes.

- Les barthes de l’Adour maritime. Les maisons sont accrochées à la digue de l’Adour. Tout contre, les champs occupent les barthes hautes. Au fond les barthes basses, drainées par les canaux, sont le domaine des barthes boisées, des étangs et des marais et prés humides.

- Au premier plan le hameau de Lartigue, au fond apparait le village de St-Barthélémy installé sur une butte.

Un paysage à l’écart

L’isolement des barthes découle de leur caractère inondable. C’est un territoire régit par le niveau de l’eau, un monde à part qui vit selon les aléas de l’Adour. Loin des axes de communication, on ne les traverse que rarement. Lorsqu’ on y pénètre, on plonge alors dans un autre monde : les villages disparaissent, les maisons se font rares et discrètes, les routes deviennent des chemins... Dans ces paysages ouverts, bocagers ou forestiers, l’isolement des lieux engendre un sentiment de quiétude où la nature est très présente.

- Les barthes offrent des ambiances singulières à la fois hors du temps et sereines. St-Martin-de-Seignanx

Barthes agricoles ou boisées : paysages ouverts, paysages fermés

Les barthes prairiales sont essentiellement composées de prairies de fauche et de pâtures. Sur les barthes hautes, où les inondations sont moins fréquentes, le maïs tend alors à s’imposer, ponctué de vergers de kiwi vers les Gaves réunis.

Les barthes prairiales sont dominantes entre Dax et St-Etienne d’Orves. Mais on les retrouve également en aval du Bec de Gave.

L’échelle de vision des espaces agricoles varie en fonction de la taille des parcelles. Les plus grandes prairies comme celles de la Grande Barthe ou celle de Bellegarde offrent des profondeurs de champ remarquables (1 à 2 km). Au loin, leurs vastes étendues d’herbes se confrontent aux horizons boisés des coteaux ou aux lisières des barthes boisées et des peupleraies.

Les barthes boisées occupent une grande partie de la vallée de l’Adour. Elles sont composées de grandes chênaies (chêne pédonculé), de peupleraies et des essences plus classiques des ripisylves (aulnes, saules, érables …). Les barthes boisées offrent un paysage cloisonné et foisonnant, alternant de vastes boisements et une imbrication de bois, de peupleraies et de prés. Le chêne pédonculé est l’arbre identitaire des barthes de l’Adour, il forme de hautes futaies au sous-bois humide. La couche d’alluvions que le fleuve dépose lors des crues, permet la croissance rapide des arbres mais aussi celle d’une végétation envahissante qui pose des problèmes d’enfrichement du système de drainage et de régénération des chênes.

- Chênaies et peupleraies composent de vastes boisements au sein des barthes boisées. Pontonx-sur-l’Adour

Des milieux naturels et des espaces de chasse

Ces vastes zones inondables constituent un biotope exceptionnel avec un éventail floristique et faunistique. Elles sont composées de trois types de milieux :

– milieux ouverts à submersion limitée, situés sur les parties hautes, à usage agricole ;

– milieux ouverts à forte submersion, situés sur les parties basses, occupés par les prairies pâturées, des tourbières à sphaignes, des marécages, des canaux et fossés ;

– boisements humides de saules, aulnes et chênaies et peupleraies.

Les barthes de l’Adour constituent à ce jour l’un des plus grands ensembles de zones humides de la Nouvelle-Aquitaine. Ces espaces imbriqués, présentent un intérêt multiple : régulation des écoulements, amélioration de la qualité de l’eau, abris, source de nourriture, lieu de reproduction pour la faune aquatique et terrestre, zone tampon par rapport à la pollution des eaux et aux risques d’inondation. Elles offrent une étonnante variété botanique et sont un lieu de prédilection pour de multiples insectes et oiseaux : hérons, aigrettes, limicoles, cigognes, rapaces.

Les modifications du contexte hydraulique et hydrodynamique (drainage des boisements, assèchements des canaux), le développement des espèces invasives, l’intensification de la sylviculture sont des menaces pour ces milieux. Ayant eu tendance à disparaître ces dernières décennies sous la culture du maïs et du peuplier, elles sont soumises aujourd’hui à des mesures de conservation.

- Les barthes offrent une grande variété de milieux naturels. Etang et marais de la barthe de Naciet. St-Martin-de-Seignanx

Les barthes constituent un biotope particulièrement apprécié des gibiers d’eau, migrateurs ou sédentaires. Avec une réglementation rigoureuse, la chasse s’y pratique donc encore aujourd’hui de façon tout-à-fait active. "La chasse à la jument" autrefois pratiquée est aujourd’hui prohibée. L’approche des gibiers se faisait derrière l’écran d’un cheval dressé pour ne pas réagir quand le chasseur appuie son arme sur son dos pour tirer le gibier. De nos jours, la chasse "à la tonne" est largement pratiquée. Les tonnes sont des abris posés au bord de petits étangs dans lequel le chasseur s’abrite pour guetter "le passage".

Sources

– Barthes de l’Adour Natura 2000

– Les Barthes de l’Adour, une identité entre Terre et Eau

– Référentiel régional pédologique de la région Nouvelle Aquitaine- département des Landes. INRA. 2019

– Atlas des paysages des Landes. 2004

[1] du gascon barta : broussailles dans un bas-fond humide

Voir aussi

- Repères géographiques de la Chalosse

- Frontons et arènes au cœur des espaces publics landais

- Paysage et eau : les enjeux exprimés par les habitants

- Les enjeux paysagers liés à l’eau

- Les courants landais

- Les lagunes des Landes de Gascogne

- Lieu particulier : le Marais d’Orx

- Lieu particulier : le Site d’Arjuzanx

- Portrait de la Vallée de l’Adour

- Repères géographiques de la Vallée de l’Adour

- Lieu particulier : l’estuaire de l’Adour

- Lieu particulier : le Bec du Gave

- Repères géographiques des Vallées des Gaves

- Le verger landais