XXe - XXIe siècle - Mutation de la forêt et modernisation

Dernière mise à jour : 4 février 2023

Accès direct

- Épanouissement et crises de l’économie du bois

- Agriculture industrielle et généralisation du maïs dans les années 1950-1960

- Les reconversions de la fin du XXe siècle permettent de conserver la forêt

- Nouvelles planifications, nouvelles protections

- Le changement d’échelle des infrastructures

- La montée des inquiétudes climatiques

- Le tourisme s’empare des représentations [1]

- Sources

Épanouissement et crises de l’économie du bois

Prospérité de la filière bois au début du XXe siècle

L’aube du XXe siècle marque pour la forêt d’extraordinaires années de prospérité. L’économie du bois s’épanouit. Les pins plantés depuis le milieu du XIXe siècle constituent une matière première abondante et les grands forestiers soutiennent une exploitation moderne de la forêt. Les négociants de Bayonne, de Bordeaux et des Landes vendent du pin pour des poteaux de mines ou des traverses de voie ferrée, et des bois d’œuvre. Les scieries se multiplient. C’est l’apogée des gemmeurs dans la forêt ; les ateliers petits ou moyens livrent des ingrédients aux industries (colle, vernis, peintures).

La gemme avait subi jusque-là des hauts et des bas. Les années 1920 voient la gloire et la toute-puissance de la gemme. On plante toujours davantage, empiétant sur les pare-feux, et même sur les terres cultivées. Le massif landais atteint 540 000 hectares en 1937. Il en résulte une certaine prospérité, le goût d’une nouvelle forme de vie, accélérant l’exode vers la ville et la dépopulation progressive de la région forestière. On comptait encore 400 000 moutons en 1900, nombre qui s’est réduit à 220 000 en 1929.

Crises et restructuration à partir des années 1930

Une grave crise se déclenche en 1929, avec l’utilisation d’un produit de remplacement, le white-spirit, concurrençant l’essence de térébenthine. Vers 1928-1929, les poteaux de mines, les bois d’éclaircissage sont de moins en moins demandés par l’Angleterre.

Par ailleurs, les besoins en papier se font de plus en plus pressants. Ainsi, le groupe Saint-Gobain fonde l’usine Cellulose du Pin à Facture en 1928 et la spécialise dans le papier kraft. Les forestiers locaux et quelques capitalistes (la banque Pelletier-Dupuy) créent à Dax, en 1925, les Papeteries de Gascogne (usine de Mimizan).

- La forêt incendiée de 1940 à 1947

- in : Papy Louis. Le problème du reboisement dans les Landes de Gascogne. In : Revue de géographie jointe au Bulletin de la Société de géographie de Lyon et de la région lyonnaise, vol. 24, n°4, 1949. pp. 406-412 ;

Entre 1942 et 1949, de terribles incendies ravagent la moitié (400 000 hectares) de la forêt landaise mal entretenue. En réaction, la Défense forestière contre l’incendie réduit les risques avec notamment l’ouverture de plus de 10 000 km de pistes intercommunales et la constitution de pare-feux (Voir Landes en feu). Dès 1956, la Compagnie d’aménagement des Landes de Gascogne aide à la constitution de domaines agricoles avec d’importants défrichements dans le massif forestier.

Agriculture industrielle et généralisation du maïs dans les années 1950-1960

Fin du métayage et intensification agricole

Après la seconde guerre mondiale, le bouleversement des structures sociales s’est accompagné d’une révolution agricole extrêmement rapide qui a changé la physionomie des territoires de l’Adour en touchant aussi bien les outils de production que les types de culture. Jusque-là, la région du Sud Adour pratique une agriculture traditionnelle qui maintient les paysans dans une situation précaire. Le métayage est très important et les propriétaires, qui souvent n’habitent pas le pays, n’investissent pas.

Le sort des métayers s’améliore grâce à la loi sur le métayage et les baux ruraux de 1946. Son application s’est imposée en Chalosse par un rude mouvement paysan au tournant des années 1950. Une agriculture intensive se déploie alors, stimulée par les groupements agricoles.

Maïs hybride, engrais, mécanisation et irrigation décuplent les rendements

Dès le XVIIe siècle, le département est un des premiers lieux où se développe la culture du maïs, au sud de l’Adour. Son réel développement s’est opéré durant le siècle suivant. Mais c’est surtout l’adoption du maïs hybride dans les années 1950-1960 qui est ensuite à l’origine d’une profonde transformation de l’agriculture des Landes. L’utilisation des engrais chimiques donne de très importants rendements et supprime la pratique de l’assolement traditionnel. Le maïs hybride s’adapte aux différents sols et résiste mieux aux aléas climatiques, notamment la sécheresse. La mécanisation fait également de gros progrès.

Les surfaces irriguées sont passées de 17 000 ha en 1970 à 70 000 ha en 1986. Des étangs artificiels sont créés. Cette production importante de maïs entraîne le développement des élevages de volailles. Des firmes comme Maïsadour à Mont-de-Marsan sont intégrées d’amont (semences) en aval (conserveries de maïs doux, élevage de poulet des Landes). Par leurs bâtiments, leurs enseignes, elles font partie intégrante du paysage agricole.

Dans la partie forestière des Landes, des terres sont prises sur la forêt, les assolements sont remodelés.

Le département des Landes est aujourd’hui au premier rang de la production de maïs grain mais également de maïs semence pour lequel il assure près de 20 % de la production française. Il se situe au premier rang national de maïs doux avec plus de la moitié des volumes produits. (Voir la Culture du maïs)

La monoculture de maïs de type industriel s’installe également au cœur de la forêt à partir des années 1960. Les nouvelles techniques d’irrigation et la fertilisation chimique nécessitent des parcelles de grande taille pour rentabiliser le matériel. La surface unitaire de défrichement augmente, les demandes portent parfois sur 150-200 hectares.

Hormis le maïs, quelques transformations locales importantes

A ces transformations majeures, des activités plus temporaires d’extraction de pétrole (Parentis) ou de lignite (Arjuzanx) vont localement modifier les paysages à partir des années 1950, et durablement pour ce qui concerne les carrières à ciel ouvert d’Arjuranx qui seront reconverties au XXIe siècle en site naturel protégé.

Dans le même temps, la superficie des vignes de Chalosse et du Tursan diminue. Ainsi, alors que le maïs hybride passe de 100 ha en 1949 à 38 500 en 1970, le vignoble est divisé par trois entre 1955 et 1980.

Une révolution légumière anime notamment le nord du département (Ychoux). Maïs doux et carotte de sables prennent une part importante à l’échelle départementale et même nationale. Différentes conserveries s’installent.

L’aquaculture connait également un développement important, fournissant jusqu’au quart de la production française de truites.

Enfin, avec également un quart de la production nationale, les Pays de l’Adour représentent aujourd’hui le plus important terroirs kiwicole de France.

Les reconversions de la fin du XXe siècle permettent de conserver la forêt

Les activités liées à la gemme disparaissent en un quart de siècle ; des scieries (170 en 1960, 50 en 1999) et des papeteries ferment. Au nombre d’environ 18 000 à la fin des années 1940, les gemmeurs ne sont plus officiellement que 90 en 1990. La fin progressive du réseau des voies ferrées des Landes accompagne ce déclin.

La prospérité renaît de l’exploitation du pin : le groupe Gascogne modernise sa papeterie de Mimizan, se développe dans la scierie et dans le négoce de papiers de qualité.

- La papeterie de Mimizan, une des deux usines subsistant dans le département après la fermeture de celle de Roquefort en 1978

- Mimizan, 6 janvier 2021

Le paysage forestier est celui d’une forêt de pins cultivée, qui nécessite différentes interventions pour un cycle de production optimal : assainissement, débroussaillement, fertilisation préalable à la plantation ; contrôle de la végétation du sous-bois / entretien du peuplement par dépressages et élagages le cas échéant. Alors que les pins produisaient de la résine jusqu’à l’âge de 90 ans, la récolte des arbres se produit aujourd’hui vers 40/50 ans, voire 35, avec des coupes intermédiaires favorisant la croissance en diamètre. Des recherches tendent encore à diminuer le cycle. Les “vieux” pins sont donc rares dans le paysage et l’industrie de transformation ne peut plus utiliser des gros diamètres. La paysage est donc à présent, et d’autant plus avec les dernières tempêtes, en évolution permanente, laissant apparaitre des mosaïques d’âges variables.

Le département des Landes est devenu le premier département forestier français avec un taux de boisement de 67%.

Nouvelles planifications, nouvelles protections

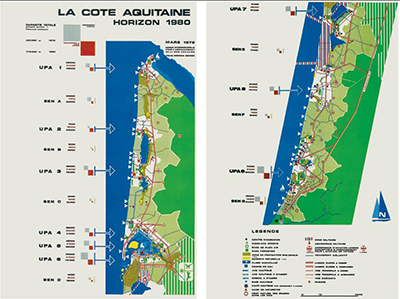

- La côte aquitaine à l’horizon 1980 d’après la MIACA

- Schémas d’aménagement touristique Gironde-Landes (1972) et d’aménagement du Pays Basque et de la Basse Vallée de l’Adour (1974).

Source : GIP Littoral Aquitain (2021), La MIACA, première politique d’aménagement du littoral aquitain, 1967/1988

En 1967, souhaitant maîtriser les risques d’une urbanisation mal contrôlée et les débuts du tourisme de masse, la Mission d’aménagement de la côte atlantique (MIACA) est créée sur le modèle de la Mission du Languedoc-Roussillon, soutenant avec succès une politique volontariste de développement touristique massif prenant en compte la fragilité des espaces naturels et la nécessité de leur protection.

Dans le nord du département, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne agit pour la protection du patrimoine naturel et culturel à partir de 1970. Comme dans le reste de l’espace national, l’instauration de divers périmètres de protection naturalistes viendra orienter localement, à partir de la fin du XXe siècle, les dynamiques paysagères.

Le changement d’échelle des infrastructures

De 2010 à 2017, le territoire landais a vu sa desserte complètement basculer avec la traversée de deux autoroutes et la création de la LGV jusqu’à Bordeaux.

L’autoroute A65 (aussi appelée autoroute de Gascogne ou E7 sous son nom européen) qui relie Langon en Gironde à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, via Mont-de-Marsan et Aire-sur-l’Adour a été mise en service en 2010.

La RN10 dont le trafic s’accroit par le développement des congés et le l’économie de la péninsule ibérique, sera transformée en A63 avec, en conséquence, une augmentation importante du trafic de poids lourds.

A l’opposé de ces infrastructures aux dimensions croissantes, la multiplication des pistes cyclables accompagnant l’explosion du tourisme ouvre de nouveaux points de vue sur le paysage.

La montée des inquiétudes climatiques

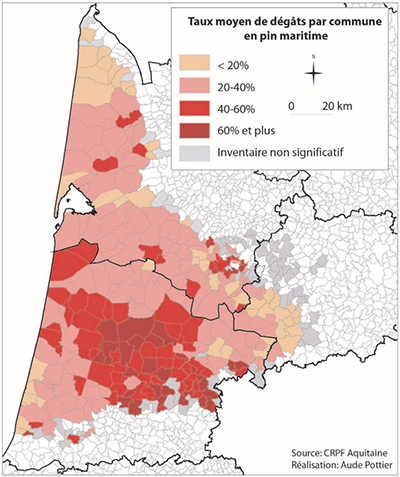

- Dégâts en pin maritime de la tempête Klaus en janvier 2009, par commune

- Source : CRPF Nouvelle-Aquitaine (2009)

La situation littorale du département et l’importance de la forêt de pin donnent une visibilité précoce au réchauffement climatique dans le département des Landes. A la fin du XXe et au début du XXIe siècle, des tempêtes abattent de nombreux arbres, la montée du niveau de la mer et les risques d’évolution du rivage deviennent tangibles. Des craintes de submersions liées aux tempêtes comme celles qui ont touché d’autres départements se font jour. L’érosion côtière se traduit sur la côte sableuse aquitaine par un recul du trait de côte de l’ordre de 2,5 m / an en Gironde et de 1,7 m / an dans les Landes. Il est ainsi estimé que des reculs moyens de l’ordre de 20 et 50 m pourraient survenir respectivement pour les horizons 2025 et 2050. Les risques d’érosion côtière concernent notamment les zones urbaines touristiques de la côte sableuse.

Hors situations exceptionnelles, les pins du littoral souffrent de sécheresses répétées, scolytes et autres ravageurs profitent des dérèglements pour menacer la flore.

En parallèle, le soutien aux énergies renouvelables contribue au début du XXIe siècle au mitage de la forêt par les installations photovoltaïques.

- Projection du trait de côte en 2040 et 2060 à Capbreton

- Source : Commune de Capbreton, Casagec Ingénierie, Vincent Mazeiraud (2016), Stratégie locale de gestion du trait de côte de Capbreton

Ces événements commencent à être pris en compte dans les projets d’aménagements, dans les pratiques agricoles et sylvicoles, dans l’urbanisme. Ils déterminent aujourd’hui en grande partie les dynamiques et les enjeux de paysages.

Le tourisme s’empare des représentations [1]

Le rivage, les stations balnéaires : naissance des représentations touristiques des Landes

Au début du XXe siècle, on assiste à la naissance des stations balnéaires : la beauté sauvage du paysage de la côte atlantique est exaltée, le pin est un symbole publicitaire primordial. Après les actions très volontaristes de l’homme sur les dunes littorales et la création de la forêt de pins, ces deux éléments deviennent au début du XXe siècle les « écrins naturels » des stations balnéaires.

Après une reconnaissance au XIXe siècle par le courant romantique, les Landes doivent au journaliste Maurice Martin leur second baptême. En 1905, lors d’une promenade pittoresque avec les élites locales entre Arcachon et Biarritz, il baptise le littoral « Côte d’Argent. »

« Joli nom, et si juste pour qui a vu se déferler l’Atlantique sur les plages, se liserer d’argent les grandes eaux lumineuses. »

Maurice Martin, préface à La Côte d’Argent, 1906.

Les cartes postales ajoutent cette mention à leurs tableaux folkloriques, et les hôtels sont rebaptisés. En 1922, Maurice Martin écrit Triptyque, ode à la forêt, au ciel et à l’océan. Les Landes sont alors identifiées à leurs plages et aux longues routes qui y mènent. L’industrie touristique met en valeur les sites pittoresques et les régions où la nature présente des visions encore ignorées. Le Touring-Club de France et les syndicats d’initiatives attirent les touristes vers les stations balnéaires et thermales.

« Le rail conduira bientôt les touristes vers les merveilles que recèle la forêt des Landes ; ils admireront ses lacs dont les grands pins gardent jalousement le mystère, ses cours d’eau si pittoresques se frayant un passage à travers les dunes boisées et se terminant par des estuaires qui seront bientôt autant de stations d’une paix délicieuse à deux pas de la mer. »

Congrès du Tourisme d’Arcachon, 1922

Hossegor, une des grandes stations de la Côte d’Argent, cité-parc lancée à la veille de la première guerre mondiale, lieu mondain de villégiature, doit sa célébrité au « groupe d’Hossegor », littéraire et artistique, regroupé autour de Maxime Leroy, Rosny jeune, Paul et Victor Margueritte, Gabriel d’Annunzio. Ce dernier contribue notamment à rendre célèbre le courant d’Huchet, déjà exalté par Maurice Martin.

« Je vécus cette aventure inouïe de me trouver enfoui dans des lianes brésiliennes, dans l’émerveillement d’une nature luxuriante. »

Maurice Martin

Le pin, de nouveau valorisé

Les peintres, Suzanne Labatut (1889-1966), Jean-Roger Sourgen (1883-1978), Alexis Lizal (1878-1913), peignent avec prédilection les dunes, les étangs, les pins. Jean Rameau, poète et romancier, évoque les pins du littoral.

« Les derniers, ceux qui poussaient derrière la longue dune d’or pâle avaient des formes pitoyables de nains estropiés, d’avortons livides et leurs troncs rampaient, se repliaient, rentraient sous terre avec des contorsions affreuses. On aurait dit des milliers de serpents perdus dans les sables et cherchant à fuir la mer, la grosse mer qui grondait vers eux éternellement en leur crachant son écume. S’il y avait un enfer pour les végétaux, c’est là que l’imagination des poètes pourrait le placer. »

Jean Rameau

Sources

Outre les sources citées dans le texte, ce chapitre résulte d’une reprise augmentée et illustrée d’une étude consacrée à l’histoire des Landes et à leurs représentations pour une première version, non publiée, de l’atlas des paysages (2004).

[1] Les images de la fin du XXe siècle à aujourd’hui sont analysées plus précisément dans le chapitre des représentations culturelles.