Lieu particulier : l’estuaire de l’Adour

Dernière mise à jour : 4 janvier 2022

Accès direct

La rencontre de l’Adour avec l’océan atlantique constitue un véritable point d’orgue. Car ici disparait, dans l’immensité de l’océan, le fleuve après un très long parcours depuis la source.

Force et contraste des eaux

La rencontre de l’Adour avec l’océan atlantique constitue un véritable point d’orgue. Ici semble disparaître, dans l’immensité de l’océan, l’eau chargée d’un très long parcours depuis la source du fleuve. L’estuaire est un aboutissement mais aussi une disparition au même moment. L’eau et ses sédiments se diluent. Une influence réciproque s’installe entre les courants fluviaux et maritimes, comme en témoigne la fluctuation du lieu de l’embouchure au cours du temps. C’est un lieu de rencontre, de mélange, d’expression des forces naturelles des flots. C’est également une « porte d’entrée et de sortie » dont chacun ressent à sa façon le point de basculement.

Une périphérie industrielle qui contraste avec l’embouchure

Les installations industrielles existent depuis la fin du 19e siècle, à proximité de l’embouchure de l’Adour. Sauf à arriver par la plage au nord, elles constituent un passage obligé pour découvrir la fin du fleuve. Plus en amont, les berges de l’Adour sont également sont occupées par les quais du port, des cimenteries ou des terrains en attente. Les activités près de l’estuaire déploient une diversité de hangars, de grues, de rampes, ou encore de silos, dont la traversée permet d’être au cœur même de l’activité productive du port. Celles-ci laissent place soudainement tout au bout à la forte présence du fleuve qui se mêle à l’Océan.

Un estuaire fluctuant au fil du temps

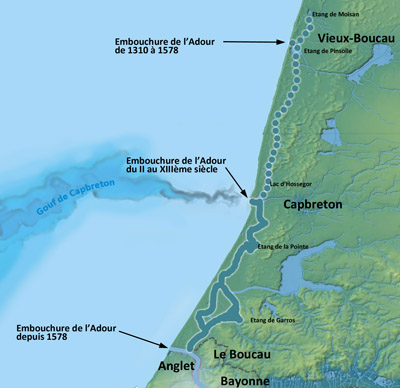

Il reste difficile au regard du site actuel d’imaginer les variations historiques du tracé de l’Adour compte tenu de l’urbanisation et des activités qui bordent son embouchure. L’Adour est totalement figé et maitrisé par les ouvrages et les berges en dur. La force de l’Océan avec ses courants et ses mouvements de sable a joué un grand rôle dans l’évolution de l’emplacement de l’embouchure.

Pendant des siècles, le débouché du fleuve s’est déplacé, sous l’influence d’un courant marin Nord-Sud déviant son estuaire en l’obstruant d’une barre de sable.

Jusqu’au Xe siècle, l’embouchure du fleuve se situait à la hauteur de Capbreton, en face de la fosse marine du Gouf.

Vers 1310, des événements climatiques catastrophiques modifient le cours de l’Adour. Le sable bouche l’exutoire de Capbreton et la force des eaux déchaînées ouvre alors une brèche vers la dépression d’Hossegor et une nouvelle embouchure se créé à Port d’Albret (Vieux-Boucau).

Le port de Bayonne pâtit de ce déplacement vers le nord de l’embouchure et l’ingénieur Louis de Foix est chargé d’ouvrir un chenal vers la mer et de barrer l’Adour pour que son lit soit dévié vers Bayonne. Après six années de travaux, en 1578, à la faveur d’une crue, les eaux prirent le chemin vers l’Océan, donnant naissance à Boucau-Neuf.

C’est donc vers la fin du XVIe siècle que l’Adour a acquis son embouchure d’aujourd’hui.« Mais le problème de l’embouchure de l’Adour n’est pas réglé pour autant de façon définitive :

– Les travaux se succéderont jusqu’à la fin du XVIIIe siècle pour qu’elle soit réellement stabilisée. En effet au XVIIe et XVIIIe siècles, l’embouchure s’est de nouveau déplacée, cette fois-ci vers le Sud, jusqu’à l’actuelle Chambre d’Amour à Biarritz.

– La lutte contre l’ensablement du chenal d’une part et contre celui de la sortie vers la mer en raison de la formation d’une barre à l’embouchure, d’autre part, sera constante jusqu’au XXe siècle. L’action conjuguée des vents et du courant marin Nord-Sud qui entraîne un phénomène de dérive des sables vers le littoral a amené la formation depuis la fin du XVIe siècle d’un banc de sable parallèle à la côte (la fameuse « barre »), qui ferme l’entrée du fleuve. Les aménagements pour faciliter le passage de la barre, et rendre le port de Bayonne plus accessible, se sont multipliés au XIXe siècle (endiguements…) et au XXe siècle (digue nord en 1963-65 et digue sud en1977. [1] »

Un lieu emblématique en attente

Au-delà de la rencontre dynamique du fleuve et de l’océan, ce lieu cristallise de nombreuses interfaces et juxtapose une succession d’espaces ou de lieux bien différents. Il y a tout un système de covisibilités, d’une berge à l’autre, sur des façades industrielles ou urbaines en arrière-plan, vers la dune, depuis le coteau sud de l’Adour en belvédère, vers les Pyrénées comme toile de fond étonnante, ou vers l’horizon marin horizontal…. Ce lieu, confidentiel de prime abord et en « cul de sac », donne accès à l’immense plage ou à la longue digue s’avançant dans l’eau. L’estuaire et ses abords mêlent des aménagements techniques (parking en bitume) et des vestiges du passé qui se dégradent, dont on pourrait tirer parti. Ce lieu emblématique et attractif mérite d’être mis en valeur : comment en favoriser l’accès, la fréquentation, la découverte avec une qualité à la hauteur de la force évocatrice des lieux ?

Pour en savoir plus

– Le cours de l’Adour et son détournement

– Atlas des paysages des Pyrénées-Atlantiques, L’ensemble de l’Adour, 2003

– Déplacement de l’ensemble des signaux à l’embouchure de l’Adour entre 1866 et 1871

– L’homme qui vola le fleuve, roman de Fernand Lot

[1] extrait de l’Atlas de paysages des Pyrénées-Atlantiques