XIXe siècle - Utopies et grands aménagements

Dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Accès direct

- Une évolution démographique atypique

- Transformations volontaristes et grands projets

- Fixation et boisement des dunes littorales

- Le boisement du plateau provoque l’exode rural

- La transformation du paysage s’accélère vers la fin du XIXe siècle

- Naissance du paysage balnéaire

- Représentations : de la tristesse au romantisme

- Sources

Les Landes font partie intégrante des bouleversements économiques et sociaux du XIXe avec d’importantes interventions qui réorganisent le paysage agricole, notamment dans la seconde moitié du siècle.

Une évolution démographique atypique

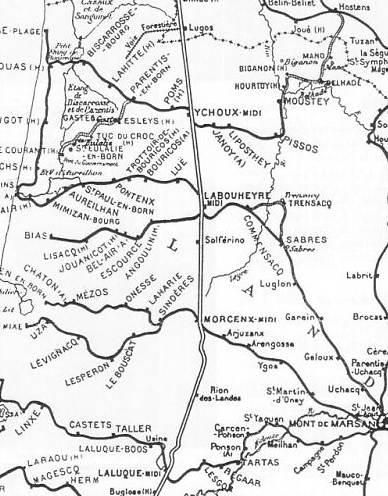

Entre 1790 et 1801, le département des Landes a connu une baisse démographique de l’ordre de 12 000 personnes. Les faibles densités du “désert landais” isolent le sud de l’Aquitaine des pays garonnais et girondins.

Puis la population s’accroît rapidement jusqu’en 1856 avant de décliner à nouveau. L’activité économique est durement touchée par la crise de la métallurgie (1870) et l’agriculture par les ravages causés par le mildiou et l’oïdium sur les vignes. Techniquement très en retard, la polyculture se caractérise par des rendements faibles et une productivité basse qui expliquent en partie ce déclin démographique.

Transformations volontaristes et grands projets

Le premier préfet des Landes, Alexandre Méchin, prend ses fonctions en mars 1800. Il crée une Société d’agriculture des Landes où il pose un vaste programme d’amélioration matérielle dans l’optique des Lumières du XVIIIe siècle : la fixation des dunes, l’assèchement des marais, l’ouverture des voies de communication, la plantation d’espèces nouvelles, le développement de l’élevage. Ce discours rassemble les fondements de tous les grands projets souvent utopistes et chimériques du XIXe siècle. Les résultats les plus visibles seront la fixation des sables, le développement du chemin de fer et des routes et la création de la forêt de pins.

Fixation et boisement des dunes littorales

Sous l’impulsion d’une Commission des dunes dirigée par Nicolas Brémontier, la surface des dunes ensemencées et boisées passe de 16 000 hectares en 1840 à 100 000 hectares dans les années 1860. En 1827, commencent les travaux d’aménagement de la dune bordière : palissades, treillages, plantation d’oyat sur environ 230 km de dune littorale “fortifiée”.

Le boisement du plateau provoque l’exode rural

La mise en valeur des landes par les grands propriétaires s’opère dans la France entière dans la première moitié du XIXe siècle. Mais l’assèchement des Landes de Gascogne, le boisement des zones de pacage, à l’origine du triomphe de la forêt constitue la grande œuvre du Second Empire.

Les Landes bénéficient à cette époque de l’intérêt du pouvoir central. Cette impulsion offre la possibilité à la société landaise de rompre son isolement et contribue à forger son identité, en lui imprimant de vastes bouleversements. Le territoire et le paysage de la région sont ainsi profondément remodelés. Un nouveau système agricole se développe, basé sur l’exploitation des forêts de pins et tournés vers l’industrie, à laquelle il fournit plusieurs produits, bois et dérivés de la résine.

La forestation progressive des Landes tout au long du XIXe siècle entraîne la croissance du trafic de bois : poteaux de mines pour le Pays de Galles et traverses de chemin de fer en chêne et en pin. Les distilleries de gemme apportent les brais et l’essence de térébenthine. Le triomphe de l’arbre d’or se poursuit avec la grande guerre et se prolonge jusqu’aux années 1920.

Cette modernisation des structures agricoles provoque des heurts. En rompant les cadres du système agro-pastoral traditionnel, la mise en place du système sylvicole contraint nombreux landais à une douloureuse reconversion quand elle ne les condamne pas à l’exil. Ces derniers ne pouvant en effet plus faire paître leur troupeau, donc plus fertiliser leurs parcelles agricoles. Dans le nord et l’ouest du département, l’intensification du boisement, particulièrement sur les terres communes remet en cause l’économie agropastorale traditionnelle pour la remplacer par la monoculture forestière employant moins de main d’œuvre. Ces évènements liés à un fort développement urbain au plan national, accentuent l’exode rural. Celui-ci connait une ampleur bien plus grande qu’ailleurs et la révolte pastorale ne fait au mieux que reculer de quelques années l’avènement du nouveau système sylvicole.

La transformation du paysage s’accélère vers la fin du XIXe siècle

Développement du réseau ferré

Au début du siècle, le département, comme l’essentiel du territoire français, est très majoritairement peuplé de paysans ; mais ces derniers doivent affronter plus qu’ailleurs, des conditions de vie extrêmement difficiles et précaires. Les progrès techniques vont modifier les conditions de transport, bouleverser leurs vies et contribuer à la transformation des paysages. Le rail permet l’acheminement rapide des denrées alimentaires et l’exportation des produits agricoles ou industriels. Les différentes régions françaises tendent donc à se spécialiser dans certaines productions. Bordeaux est relié à Bayonne en 1855. Les gares se construisent en périphérie des bourgs et créent de nouveaux quartiers, attirant la population rurale (Morcenx, Labouheyre...).

Le chemin de fer joue également un rôle dans la mise en culture des Landes, les premiers fossés de drainage étant creusés en 1841 pour la construction de la ligne Bordeaux-Bayonne.

La loi de 1857

La conquête des landes par le pin correspond à un mouvement séculaire que la loi de 1857 [1] a violemment accéléré. Depuis le XVIIIe siècle, la région a connu plusieurs tentatives isolées de développement de nouvelles productions agricoles et surtout d’implantation de cultures sylvicoles. Les perspectives de développement d’une région très pauvre et isolée ainsi que les possibilités de profit offertes par l’appropriation des communaux ont motivé les initiatives.

La loi du 19 juin 1857 qui oblige les communes à assainir et boiser les terrains de parcours, consacre ainsi une réflexion menée de longue date par les notables landais pour moderniser leur région et asseoir leur position sociale et économique. Ainsi, lorsque les communes ne peuvent engager les frais nécessaires, les travaux sont effectués par l’État, qui se rembourse par la vente d’une partie des terrains. La privatisation des communaux est donc acquise et les notables et les grands propriétaires en tirent très tôt profit. Le parcellaire hérité des anciens terrains parcourus par les troupeaux et des communaux engendre de grandes unités de production.

De nouvelles infrastructures rompent l’isolement de la Grande Lande

Dans le nord des Landes, les routes actuelles sont le résultat de la politique mise en œuvre par la loi de 1857, qui prévoyait la mise en place d’un réseau de routes agricoles traversant le plateau landais d’est en ouest, perpendiculairement à la voie ferrée Bordeaux - Dax. Reliant les stations de chemin de fer aux communes éloignées du littoral et de la Grande-Lande, ces routes permettaient d’écouler résineux, bois, produits industriels... Ce fut la fin de l’isolement de la lande.

Les routes agricoles de Sore à Parentis-en-Born et de Roquefort à Mimizan conservent aujourd’hui des éléments remarquables datant de leur création tels que les alignements d’arbres, mais aussi des ponts avec parapets, des bornes kilométriques.

Des expériences pionnières d’aménagement du territoire

L’empereur Napoléon III s’investit personnellement dans la mise en valeur du département et crée un domaine pilote, celui de Solférino, de plus de 7 000 hectares. Henri Crouzet, responsable du domaine, étudie de nouvelles cultures comme le coton ou le maïs de Louisiane.

L’empereur offre également au plus célèbre propriétaire landais, le comte Colonna Walewski, le domaine des marais d’Orx et donne une autre occasion à H. Crouzet de procéder à d’ambitieux aménagements. Les tentatives d’assèchement de ce marais en 1599, 1699 et 1834 ont échouées. Le Second Empire fera aboutir ce vieux projet.

La guerre de Sécession et l’apparition d’une bourgeoisie terrienne

C’est sur ces bases que se développe le système forestier qui domine l’économie agricole landaise pendant près d’un siècle, à travers le gemmage. Le développement de la sylviculture et du gemmage bénéficie à ses débuts de circonstances économiques particulièrement favorables. En effet, en 1861, alors que la guerre de Sécession fait rage outre-Atlantique, la France devient le seul pays pouvant fournir des quantités importantes de produits de la résine. Le cours de la gemme s’envole et cette dernière devient une production attractive. Les propriétaires forestiers se constituent en une véritable bourgeoisie terrienne et adoptent de nouveaux comportements. Ainsi, ils se regroupent dans les bourgs et imposent un nouveau style d’architecture bourgeoise : maisons massives agrémentées de vastes parcs, abandon du bois pour la pierre.

Naissance du paysage balnéaire

De nouvelles productions architecturales et urbaines

Le réseau de chemin de fer permet également d’accéder sans difficulté à toutes les régions de France. Sur le littoral landais, des lignes de chemin de fer de la Compagnie du Midi desservent les stations et des autobus concurrencent le rail sur ces parcours. La pratique sociale de la villégiature balnéaire sur le littoral aquitain a été le fondement d’un principe d’urbanisation et de conceptions architecturales originales. Les stations balnéaires ou thermales se multiplient sur le modèle qui a fait ses preuves chez les pionnières : un ou plusieurs grands hôtels, un casino, un établissement thermal, un théâtre, des jardins publics, un lac, un boulevard en bord de mer. Les stations du Pays basque, Arcachon, puis celles du sud des Landes comme Hossegor vont en bénéficier à partir de 1840 et surtout au début du XXe siècle avec les congés payés.

Uniquement consommateur de paysage au XVIIIe siècle, le touriste devient alors “producteur” d’une architecture et d’un urbanisme nouveau. Hossegor fait l’objet dans les années 1920 d’un projet volontaire, structure urbanistique forte dont les points remarquables sont le front de mer, le Sporting Casino et de nombreuses villas de style néo-régional. Des idées de conception issues des cités jardins sont reprises dans un “décor” constitué par la forêt dunaire de pins maritimes.

De la villégiature au tourisme

Le tourisme naît également à l’époque romantique. Pau fut d’abord la ville du tourisme hivernal, à partir de 1863, séjour de l’aristocratie britannique attirée par les vertus du climat. La vogue de Biarritz a commencé en 1856 au temps de l’impératrice Eugénie ; Napoléon III y fit en effet de nombreux séjours avec son épouse. La Compagnie du Midi lance et développe Arcachon dans les années 1856-1866. Les frères Péreire étendent une ville d’hiver, les médecins recommandent ce mélange d’air marin et d’essence de pins pour soigner la tuberculose. C’est aussi en 1858 qu’Adolphe Joanne lance un itinéraire bleu des Pyrénées.

Les stations de Capbreton, Seignosse ou Hossegor sont des hauts lieux du tourisme avec des intellectuels et artistes de renom. Le journaliste Maurice Martin, avec l’appui du poète italien Gabriele d’Annunzio, lance la mode de la Côte d’Argent à partir de 1905, et un groupe d’homme de lettres, autour de Rosny, Paul Margueritte et Maxime Leroy, fonde la station d’Hossegor. Le mouvement touristique vers la côte landaise est lancé.

A partir de 1960, les stations balnéaires connaissent un véritable essor urbain tourné vers le tourisme de masse. La construction de logements collectifs contraste avec la structure et l’architecture des stations de la belle époque. La Mission interministérielle pour l’aménagement de la côte aquitaine (MIACA) est créée en 1967 pour éviter les effets d’une urbanisation mal contrôlée.

Représentations : de la tristesse au romantisme

Des paysages toujours aussi désolés, mais désormais à conquérir et aménager

L’évocation de la tristesse émanant du paysage perdure jusque dans la première moitié du XIXe siècle. La faible fertilité des sols, la pauvreté de la population et l’isolement géographique continuent de construire une image négative des Landes portée par une élite essentiellement urbaine et soucieuse de modernité. Parallèlement, le désert gascon est élevé à la grandeur tragique du Sahara, notamment par le mouvement romantique. Il devient une métaphore du néant, le négatif de la civilisation.

En 1836, Jean-Laurent Lugan écrit une œuvre de fiction consacrée aux Landes. À mi-chemin entre le journal de voyage et le conte romantique, cette nouvelle entretient l’idée d’un paysage désolé.

« Ma tête était pleine d’images riantes, lorsque tout à coup l’aspect du pays changea ; j’entrai dans un désert triste comme la mort, (...), une vaste plaine d’une couleur terne comme la feuille sèche, cernée par une ligne noire que dessinaient à l’horizon des bois de pins, et ça et là quelques étables perdues au loin dans cette immense solitude. A la vue de cette terre inanimée, de cette nature immobile, il me semblait qu’il n’y avait pas de saisons pour elle, il me semblait que le soleil en s’élevant au-dessus de cet horizon infini ne pouvait féconder une terre qui n’offrait que l’image du vide et du néant.

[…]

De divers points de la lande vinrent des hommes pâles et maigres, semblables aux fantômes qu’amènent les ténèbres.

[…] Je me croyais dans une contrée inconnue, à mille lieues de la France. Je m’imprégnais peu à peu de cette poésie des Landes qui n’est pas sans charme, mais dont la première impression me jeta dans une profonde langueur. »

In : Voyage au cœur des Landes, Horizon chimérique, 1984 [2]

En 1838, c’est au tour de Stendhal de décrire ce pays « triste » et « laid ».

[Les Landes sont] « le pays le plus triste au monde ; l’eau y est couleur de café, et le sable est à peine couvert, de temps à autre, par des pins qu’on écorche pour avoir de la résine. Même quand il n’est pas écorché, ce pin est le plus vilain arbre du monde.

[…]

Le bas de l’Adour est gâté par des buttes de sable, hautes de trente à quarante pieds, revêtes de pins, qui est bien l’arbre le plus laid qui existe. Renonçant à voir la mer, qui est trop loin pour un voyageur qui a passé la nuit en voiture, je me suis assis sur une de ces landes : cela est complétement laid.

Stendhal, Journal de voyage de Bordeaux à Valence, 1838 [3]

Le pays repoussant enchante les Romantiques

Les Romantiques esthétisent ce qui était jusqu’alors perçu comme monstrueux. Les Landes, qui auparavant suscitaient la répulsion, deviennent de véritables paysages grâce aux poètes, romanciers, peintres, voyageurs, graveurs…

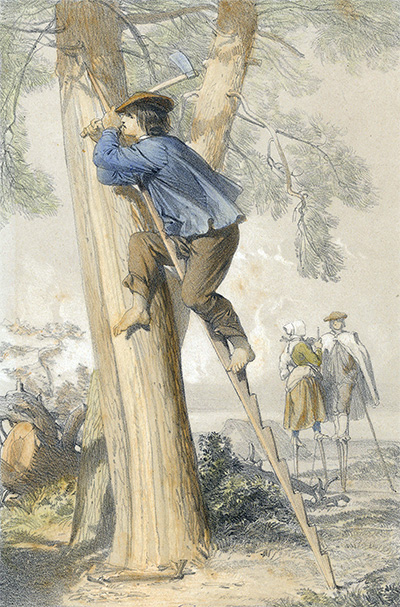

Le landais sur ses échasses, seul au milieu de nulle part, devient le symbole de la liberté et du romantisme. La lande va ainsi être réinventée physiquement et symboliquement.

Les écrits de Victor Hugo et d’Hippolyte Taine font des Landes un paysage extrêmement romantique, le premier exaltant leur nature sauvage et la démesure et la violence des éléments naturels, le second saisissant le travail de l’homme sous l’apparence du désert.

« On se dit qu’au-delà de ces solitudes de sable sont les étangs, solitudes d’eau, Sanguinet, Parentis, Mimizan, Léon, Biscarrosse, avec leur fauve population de loups, (...), avec leur végétation inextricable (...), avec leurs forêts vierges où l’on ne peut s’aventurer sans une hache et une boussole.

[…]

On pense qu’au-delà des étangs il y a les dunes, montagnes de sable qui marchent, qui chassent les étangs devant, qui engloutissent les pignadas, les villages, et les clochers, et dont les ouragans changent la forme ; et l’on se dit qu’au-delà des dunes il y a l’océan. Les dunes dévorent les étangs, l’océan dévore les dunes. Ainsi, les landes, les étangs, les dunes, la mer, voilà quatre des zones que la pensée traverse. On se les figure, l’une après l’autre, toutes plus farouches les unes que les autres.

[…]

La rêverie emplit l’esprit. Des paysages inconnus et fantastiques tremblent et miroitent devant nos yeux. Des hommes appuyés sur un long bâton et montés sur des échasses passent dans les brumes de l’horizon sur la crête des collines comme de grandes araignées. »Victor Hugo, Voyage - Alpes et Pyrénées, voyage de 1843 de Bordeaux en Espagne »

« Nos jolies vallées bien découpées sont mesquines auprès de ces espaces immenses, lieues après lieues d’herbes marécageuse ou sèches, plages uniformes où la nature, troublée ailleurs et tourmentée par les hommes, végète encore ainsi qu’aux temps primitifs avec un calme égal à sa grandeur. Le soleil a besoin de ces savanes pour déployer sa lumière ; et les yeux remplis par les horizons sans limite devinent le sourd travail par lequel cet océan de verdure pullulante se renouvelle et se nourrit. »

Hippolyte Taine, 1858

Un nouveau regard réhabilite le pin

À partir du premier quart du XIXe siècle, les pins, jusque-là considérés comme des arbres sombres et tristes – voir plus haut la description de Stendhal - sont célébrés par les poètes. Les agronomes sont émerveillés par la richesse que « l’arbre d’or » répand sur la Lande. Les écrivains célèbrent les senteurs balsamiques, le bruit du vent dans les cimes et le chatoiement du sous-bois. Joseph Lainé, ami de Chateaubriand, évoque dans une lettre « le sourire des pins sous le voile des journées de pluies » [4]. Léo Drouyn, graveur bordelais, célèbre leur ample silhouette. Le temps des premiers loisirs et d’un tourisme balbutiant change également la triste image des pins. Les tapis d’aiguilles sur le sable, les troncs rugueux, les odeurs de résine s’associent à des désirs de soleil, d’air marin et de paresse vacancière. Des pharmaciens en profitent pour découvrir dans la sève de pins maritimes un remède possible. Sirops, dragées, chocolats à la résine, ont un franc succès. Enfin, quand il traverse les Landes pour se rendre en Espagne. Théophile Gautier popularise définitivement le résineux dans un poème Le Pin des Landes.

« On ne voit en passant par les Landes désertes,

Vrai Sahara français poudré de sable blanc,

Surgir de l’herbe sèche et des flaques d’eaux vertes

D’autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc,

Car, pour lui dérober ses larmes de résine,

L’homme, avare bourreau de la création,

Qui ne vit qu’aux dépens de ceux qu’il assassine,

Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon

Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte,

Le pin verse son baume et sa sève qui bout,

Et se tient toujours droit sur le bord de la route,

Comme un soldat blessé qui veut mourir debout.

Le poète est ainsi dans les Landes du monde ;

Lorsqu’il est sans blessure, il garde son trésor.

Il faut qu’il ait au cœur une entaille profonde

Pour épancher ses vers, divines larmes d’or.

Théophile Gautier, Le Pin des Landes, 1840. In : España, Lemerre, 1890, Poésies vol. 2

Le pin est ici un motif à part entière du paysage, qui en rompt la monotonie.

L’autre figure landaise : le résinier

Autre figure landaise, le résinier, qui est aux forêts ce que le berger est à la lande. Le pittoresque réside dans ses outils de travail, son hapchot, servant à entailler les cares d’où coulait la résine, et surtout son pitey, sorte de longue perche creusée d’échelons pour s’élever sur le tronc des pins.

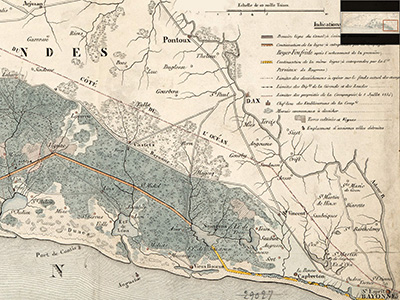

Un paysage à conquérir et à transformer : la représentation cartographique au service des grands projets landais

« Les bouleversements apportés au département des Landes revêtent un intérêt d’ordre idéologique pour le régime impérial. La propagande impériale présente volontiers ce département comme un désert ramené à la vie par la volonté de l’empereur. Les divers voyages de Louis-Napoléon Bonaparte dans les Landes sont l’occasion de célébrer son œuvre modernisatrice et d’entretenir la légende d’un souverain éclairé, soucieux et proche du sort des masses rurales. A Paris, on s’enthousiasme pour les travaux entrepris dans les Landes, et les librairies regorgent de livres et de brochures consacrés à cette question ».

Jacques Sargos, Les Landes, naissance d’un paysage, 1984

Ces cartes qui devaient participer à la préparation des travaux allient précision et grande qualité esthétique. Elles constituent aussi un témoignage important des paysages en grande partie disparus des Landes.

Cet extrait de carte fait partie d’un grand ensemble de plans et de cartes dessinées par les Ponts et Chaussées sous l’autorité de Claude Deschamps (1765-1843) au début du XIXe siècle. Cette entreprise s’inscrit dans le cadre du projet de mise en valeur des Landes par la création de canaux.

Sources

Outre les sources citées dans le texte, ce chapitre résulte d’une reprise augmentée et illustrée d’une étude consacrée à l’histoire des Landes et à leurs représentations pour une première version, non publiée, de l’atlas des paysages (2004).

[1] dite Loi relative à l’assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne

[2] Texte réédité par Jacques Sargos

[3] La référence de cette citation issue de l’Atlas des paysages de 2004, n’a pu être retrouvée.

[4] La référence de cette citation issue de l’Atlas des paysages de 2004, n’a pu être retrouvée.