De part et d’autre de l’Adour, deux domaines bien distincts

Dernière mise à jour : 24 juillet 2024

Accès direct

Entre l’extrémité du piémont pyrénéen qui s’exprime à travers la succession de collines et de terrasses au sud, et le fond du bassin d’Aquitaine qui accueille la forêt landaise au nord, le département présente deux domaines qui se distinguent de différents points de vue.

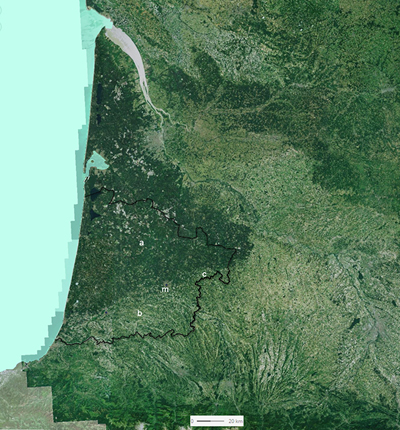

- Image satellite du bassin d’Aquitaine

- La forêt des Landes (a) et ses clairières, vaste entité traversée par la frontière nord du département des Landes.

Au sud de l’Adour (b) et au voisinage du Gers (c), les teintes plus claires traduisent la plus forte présence de composantes agricoles dans la continuité du piémont pyrénéen.

La progressivité du passage entre ces deux ensembles apparaît autour de Mont-de-Marsan (m).

Source : SPOT (2019)

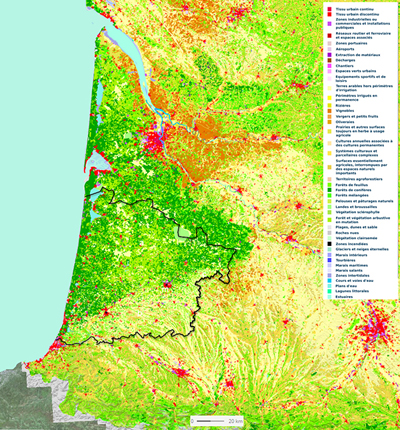

- Occupations du sol du bassin d’Aquitaine

- Outre la confirmation des deux grands domaines géographiques du département, la carte d’occupation du sol souligne les différences par rapport aux départements voisins : absence de grands pôles urbains, rareté des vignes, forte présence de l’arbre y compris dans les secteurs agricoles.

Source : Corine Land Cover (2018)

Au sud du département, une alternance de collines et de terrasses

L’arrière-plan pyrénéen (sud Adour et Armagnac)

Lorsque l’Adour est franchi vers le sud, les Pyrénées apparaissent fréquemment en arrière-plan et rappellent l’influence multiple de ces reliefs lointains : géologique, climatique, hydrographique…

L’organisation des reliefs dépend ici principalement des ruissellements intenses de l’Adour et de ses affluents de rive gauche. Ce schéma se poursuit dans le département du Gers où il s’étend un peu plus au nord, dans l’Armagnac, et se retrouve du côté landais, vers les bassins supérieurs de la Douze et du Midou qui en dépendent, ultimes témoins des plateaux molassiques en bordure du plateau landais.

L’armature calcaire des collines

Quelques soulèvements ou failles (plissements, diapirs, horst) ont fait remonter vers la surface des terrains à dominante calcaire du Secondaire ou du début du Tertiaire.

- Carte géologique du Secondaire et du début du Tertiaire

- Les formations Secondaires et du début du Tertiaire, d’origine principalement marine, affleurent de manière limitée dans le sud du département.

En dehors de l’affleurement de Roquefort, tous les terrains du Secondaire ou dont la mise en place précède la surrection des Pyrénées se trouvent dans les collines du sud du département. Outre leur âge, ces terrains se distinguent des plus récents par l’importance qu’y prennent les roches calcaires.

Source : adaptée de BRGM (2019). Carte géologique de Nouvelle-Aquitaine au 1 / 250 000.

Principales déformations faisant affleurer des couches antérieures au Tertiaire :

1 - Près de Roquefort, un anticlinal fait remonter les calcaires crétacés. Seul affleurement du Secondaire dans la Grande Lande, en réalité peu affleurant car recouvert par les formations plus récentes (sables…), il contribue localement à une plus forte mise en relief du réseau hydrographique.

2 - Anticlinal d’Audignon : affleurements calcaires

3 et 4 - Diapirs de Bastennes-Gaujacq et Tercis-Bénesse : argiles et ophites (origine volcanique) du Trias, puis calcaires

5 - Anticlinal de St-Lon-les-Mines : calcaires

6 - Anticlinal d’Hastingues : calcaires

7 - Structure complexe de St-Martin-de-Hinx – Saubrigues : calcaires

A ces structures correspondent souvent des reliefs plus marqués et de nombreuses carrières y sont associées.

- Ancienne carrière de Tercis-les-Bains

- Désormais réserve naturelle régionale, cette ancienne carrière qui exploitait le calcaire d’un affleurement d’une trentaine de mètres de haut a permis aux géologues de préciser certains niveaux stratigraphiques du Crétacé et est notamment conservée aujourd’hui pour son intérêt scientifique.

Photo Gustou Cazenave

Une large gamme de terrasses

Dès le Tertiaire, l’érosion des Pyrénées fournit quantité de roches détritiques qui s’accumulent en nappes successives. Ce sont d’abord les formations gréseuses de molasses ou de flysch de l’Éocène. Elles donnent le plus souvent des formes assez molles, sauf sur les hauteurs du pays de Gosse, à Sainte-Marie-de-Gosse, où elles semblent contribuer à la vigueur du relief.

La partie supérieure des plateaux -lorsqu’ils sont dépourvus des affleurements calcaires évoqués précédemment- est le plus souvent recouverte par des Sables Fauves (m4SF) et Glaises Bigarrées (m5GB) du Miocène. Comme les molasses qu’elles recouvrent, ces formations se prêtent à des formes plutôt molles, vagues ondulations, jamais vraiment tabulaires. Toutefois dans les parties les plus hautes du département, l’encaissement des vallées (Luy de France, Bas et ses affluents) ont suffisamment incisé les plateaux pour mettre en valeur des formes d’érosion avec des dénivelés qui peuvent atteindre les 100 m, donnant aux collines une certaine ampleur.

- Depuis le bord de la terrasse du Mindel, près de Port-de-Lanne, les Pyrénées en arrière-plan

- Port-de-Lanne, 4 août 2020

Occasionnellement, ces ondulations peuvent être renforcées de petites buttes qui témoignent des plus anciennes nappes alluviales déposées à la toute fin du Tertiaire (Plio-Pléistocène) lorsque se met en place la succession de périodes glaciaires.

Les terrasses quaternaires vont ensuite largement s’étaler à différents niveaux représentant les différentes phases glaciaires, puis les alluvions post-glaciaires. Ces épandages constitués de formations variant selon les proportions de sables, argiles, galets et autres composants qu’elles contiennent ont surtout en commun leur forme tabulaire, peu incisée par les cours d’eau, sauf sur leurs bordures. C’est aussi, pour les terrasses qui surmontent suffisamment le lit des rivières principales et sauf lorsqu’elles présentent des textures particulières (excès de sable ou hydromorphie) les terres qui accueillent les plus grandes surfaces de maïs.

Au nord du département, l’enchainement de paysages des Landes de Gascogne

Alors qu’au sud de l’Adour les conditions géologiques prédisposent à des familles de paysages qui se juxtaposent, la partie nord du département forme un vaste ensemble de paysages qui se relient entre eux avec régularité.

La plaine des Landes, ensemble de paysages aux dimensions inhabituelles

C’est la plus grande partie du département, c’est aussi un vaste ensemble dont plus du tiers se trouve au-delà, en Gironde et Lot-et-Garonne. C’est souvent le plus grand "quelque chose" : la plus grande forêt, la plus grande plage…

Ce grand espace n’est pas facile à nommer : c’est une plaine dans sa partie ouest, où le réseau hydrographique s’enfonce rarement de plus d’une vingtaine de mètres. Mais c’est aussi un plateau incliné, montant sensiblement vers l’est : 20 à 40 m à proximité des étangs longeant la côte, 70 m vers Labouheyre ou Rion-des-Landes, les 100 m sont atteints entre Sore et Labrit, puis 150 m à l’approche de l’Armagnac et du Lot-et-Garonne. Les points les plus hauts seront atteints un peu plus loin, en Lot-et-Garonne.

Malgré cette inclinaison, qui est loin d’être négligeable, les reliefs sont peu visibles. Soit qu’ils sont peu marqués parce que les cours d’eau naissent sur le plateau et ne s’y enfoncent pas, soit que le couvert forestier les masque. La plupart des dunes du plateau ne font que quelques mètres et sont peu identifiables si ce n’est pour amener quelques ondulations de la surface du sol.

Quelques dunes plus importantes émergent toutefois, notamment à l’approche de la vallée de l’Adour (vers les frontières de Rion-des-Landes – Beylongue - Carcen-Ponson, à St-Paul-lès-Dax, St-Geours-de-Maremne). Mais en l’absence de mise en valeur, ces dunes de plateau s’apparentent plus à des vestiges géologiques patrimoniaux qu’à des motifs de paysage.

- Variation du sol et des milieux sur le plateau landais

- Les parties hautes et plates, mal drainées, sont les plus humides.

Source : d’après Jolivet (2000), adapté de GEREA (1985)

Alors que les formations de type lande ont à peu près disparu depuis depuis plus d’un siècle, le terme continue d’être largement utilisé de nos jours par les botanistes ou les pédologues pour lesquels la plantation de pins semble perçue comme une strate indifférenciée masquant les différents types de landes qu’elle recouvre.

Trois types de "landes" sont ainsi définies, chacune étroitement liées à la profondeur de la nappe phréatique :

– la lande humide, où la nappe phréatique est à proximité du sol quelle que soit la saison. Lorsque la profondeur de la nappe est variable, les sols podzoliques tendent à créer un horizon d’alios, sorte de grès ferrugineux composé de sable consolidé par un ciment à base d’humus et de fer qui diminue la perméabilité et peut bloquer l’enracinement entre 0,5 et 2 m de la surface. Cette lande occupe la zone de plateau à pente très faible dans les larges interfluves. De petites dépressions circulaires avec un trou d’eau central, d’origine périglaciaire, parsemaient le plateau à l’époque des landes, les "lagunes". Elle ont néanmoins quasiment disparues du fait du drainage de la lande humide par un réseau de fossés artificiels, les crastes.

Les espèces végétales les plus fréquentées sont la molinie, la bruyère à balais (brande) et la bruyère ciliée ainsi que l’ajonc nain. Ce type de lande a été modifiée par les réseaux de drainage mis en place pour les cultures de pins maritimes et de maïs.

– la lande mésophile, où le niveau de la nappe varie entre 0.50 m l’hiver et 2 à 3 m l’été avec comme principales espèces : la molinie, la bruyère à balais auxquelles s’ajoutent l’ajonc nain, la fougère aigle et le chêne pédonculé.

– la lande sèche, où le niveau de la nappe varie entre 2 et plus de 10 m de profondeur. En se rapprochant du drainage naturel des rivières, la luxuriance de la fougère fait place à la végétation rase de la lande sèche. Elle comprend la callune, la bruyère cendrée, la bruyère à balais, l’ajonc d’Europe, le chêne tauzin.

– Le long du réseau hydrographique, une végétation foisonnante contraste avec la végétation basse de la lande : la forêt galerie composée de chênaie de chênes pédonculés plus ou moins mélangée d’aulnes, de saules, de frênes, de trembles, de noisetiers. Les anciennes prairies au bord de la rivière ne sont plus perceptibles mais leur période d’abandon induit une diversité du boisement de feuillus. La proximité de la nappe en fond de vallée permet également la formation de garluche, un grès ferrugineux parfois confondu avec l’alios qui se crée à proximité des cours d’eau riches en fer.

Le système littoral

L’enchaînement paysager littoral forme un ensemble assez exceptionnel régulièrement structuré d’est en ouest et du nord au sud sur une bande d’une trentaine de km de large en moyenne, plus réduite vers le sud, se répétant sur plus de 100 km, du bassin d’Arcachon jusqu’à l’Adour.

Au plateau sableux qui descend en pente douce vers l’océan font suite les fleuves côtiers bloqués par les dunes, les étangs ou marais qui résultent de ce blocage, les « courants » qui s’en échappent, les dunes boisées, la dune vive, la plage et l’océan.

D’ouest en est :

– La dune blanche est composée d’une végétation clairsemée soumise aux vents marins les plus forts. L’oyat (ou gourbet), implanté par l’homme, témoigne du vaste chantier de fixation des dunes.

– La dune et la lette grises présentent une couverture végétale plus importante et plus diversifiée avec l’éloignement de l’océan et la diminution des embruns. Leur cortège floristique est adapté aux milieux secs et acides.

– La forêt dite de protection est composée de pins dont les silhouettes tortueuses témoignent de la force des vents marins. Elle contribue à la fixation des dunes et protège les paysages de l’intérieur.

– Sur les dunes modernes, s’étend une pinède de production analogue à celle du plateau landais. Le sol étant peu évolué, siliceux et à peu près dépourvu d’humus, les espèces arbustives se limitent à l’ajonc d’Europe et au genêt à balai.

– Les dunes anciennes possèdent un sol plus évolué, avec un horizon humifère, sur lequel s’est développé une pinède-chênaie (pin maritime et chêne pédonculé) au sous-bois plus diversifié : arbousier, bruyère, fougère.

Le chêne-liège profite du climat plus chaud et humide au sud où il fut autrefois utilisé pour la production de liège (bouchons). La production forestière actuelle altère à la fois la diversité de la pinède-chênaie et la présence du chêne liège.

– En périphérie des étangs et marais, la végétation humide offre une diversité remarquable qui se prolonge en forêt-galerie le long des ruisseaux et courants. A proximité des étangs, les alluvions d’origine fluviatile datant de la dernière époque du quaternaire, sont constitués de sables, de graviers, d’argiles et de tourbes. Les lentilles d’argile ont eu leur importance économique aux siècles passés en alimentant une série de tuileries vers Mimizan et St-Julien-en-Born.

- Forêt littorale sur dunes à Seignosse

- Le relief des dunes, l’entretien plus forestier que sylvicole confèrent à la forêt littorale une ambiance bien différente de celle du plateau.

Seignosse, 4 août 2020

Les variations subtiles des landes intérieures

Des naturalistes, des géologues, des pédologues parviennent à présenter une diversité du plateau landais sur des critères scientifiques dont la traduction en termes de paysage est toutefois limitée : dans cette vaste exploitation forestière, le calendrier sylvicole ou la création de clairières ont un effet bien plus spectaculaire que les subtiles variations d’humidité du sous-bois. De la coupe rase à la futaie adulte, le cycle rapide imposé par l’économie forestière distribue abondamment, dans la forêt landaise, les parcelles ouvertes (coupes récentes, jeunes plantations) et le voyageur qui s’y déplace longe souvent des parcelles déboisées. Les données d’occupation ou d’exploitation du sol peuvent être à cet égard trompeuses.

Quant aux variations pérennes d’occupation du sol telles que les clairières cultivées, leur distribution ne semble liée aux conditions du milieu qu’à petite échelle. Les plus vastes clairières mises en culture se trouvent ainsi majoritairement à l’intérieur d’un triangle Morcenx – Lubbon – Ychoux qui correspond plutôt aux parties hautes humides du plateau, mais la mosaïque qu’elles composent avec la forêt témoigne que d’autres critères régissent l’organisation de l’espace.

- Différents stades des plantations de pins à Morcenx-la-Nouvelle

- Inquiets des conséquences de la sylviculture toujours plus intensive sur les milieux, certains botanistes comme Francis Hallé récusent le terme de forêt pour la plantation de pins des Landes de Gascogne.

Morcenx-la-Nouvelle (Morcenx), 26 février 2021

Le Marsan, une transition complexe

En revanche, vers le sud (Marsan), les clairières plus petites et plus nombreuses correspondent à la diminution progressive de la couverture du Sable des Landes sur les alluvions ou les Sables Fauves et Glaises Bigarrées.

La progressivité se manifeste non seulement par la raréfaction de la forêt, mais aussi par un réseau de vallées qui rythme l’espace. Plus nombreuses et plus encaissées, avec des fonds plats alluviaux plus étendu que dans la Grande Lande. Dans les parties boisées, les feuillus sont en plus grand nombre. Le parcellaire est également plus resserré, et l’habitat plus dense.

En outre, entre Adour et Midouze, le raccordement en pente douce de la terrasse du Günz aux alluvions qui longent le fleuve, contribue à l’effet de transition alors qu’en rive gauche, les terrasses s’établissent successivement en marches d’escalier.

En revanche, à l’ouest de Tartas, l’Adour et son ancien cours forment une limite plus nette accompagnée par l’urbanisation plus importante.

- Monoculture de maïs sur la terrasse plate du Riss à Benquet

- A l’arrière-plan le discret coteau de la terrasse du Mindel s’accompagne d’une diversification des composantes paysagères qui s’accroît plus loin sur la terrasse du Günz riche en galet.

Benquet, 7 août 2020

La vallée de l’Adour, une limite fluctuante

Le fleuve et sa large vallée marquent la limite entre les 2 entités géographiques depuis son entrée à l’est du département jusqu’à Saubusse. Plus exactement, cette limite suit un ancien cours de l’Adour, lequel a décidé tardivement de rejoindre l’océan à Tarnos en passant au sud du plateau de Gosse-Seignanx. L’ancienne vallée qui filait depuis Saubusse vers le marais d’Orx et Capbreton marque encore la limite entre les deux grandes entités départementales. L’ancien cours correspond à une fosse sédimentaire qui trouve un prolongement dans l’océan au large de Capbreton sous forme d’un canyon sous-marin (Gouf de Capbreton).

Au sud du plateau de Gosse-Seignanx, le cours actuel de l’Adour dessine une vallée dans l’axe des gaves formant la frontière avec le Pays-Basque.

Les différents cours de l’Adour au Quaternaire sont présentés dans une courte vidéo disponible sur internet : le cours de l’Adour au quaternaire de l’association Capterre.

Sources

– Brgm, Notices des cartes géologiques au 1/50 000

– Brgm, Carte géologique harmonisée du département des Landes - notice technique, 2007

– Brgm, Carte géologique numérique à 1/250 000 de la région Aquitaine. Notice technique, 2019

– Voir également les sources citées dans le texte