Portrait de la Grande Lande

Dernière mise à jour : 1er février 2023

Accès direct

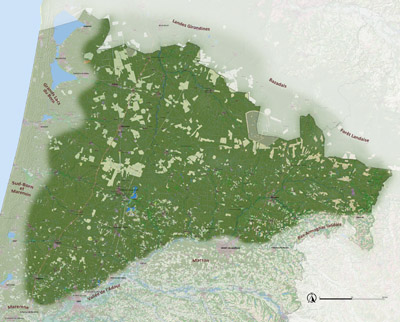

LIMITES

Au nord et à l’est

Au nord et vers l’est, la pinède de la Grande Lande se poursuit sur les départements voisins de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

Au sud

Vers le sud, la couverture forestière se déchire, laissant place aux paysages plus agricoles du Marsan et du Bas-Armagnac Landais. Au sud-ouest l’agglomération dacquoise et la vallée de l’Adour forment une limite plus nette.

A l’ouest

Vers l’ouest, l’influence littorale devient progressivement plus présente, marquant la transition vers les unités des Grands Lacs, du Sud-Born et Marensin, et du Maremne.

PORTRAIT SENSIBLE

L’immensité du plateau forestier

En pénétrant la Grande Lande, le plateau forestier ne peut laisser indifférent tant sa présence est forte et étendue. Le dépaysement est total, un sentiment d’intériorité et d’isolement, voire de ressourcement (silence, calme) s’installe. Il y a ici une échelle de paysage unique dans le département qui interpelle de prime abord. Elle allie des ouvertures agricoles qui semblent infinies et une forte fermeture du paysage avec la forêt qui s’étire sans fin sur le plateau. On est submergé par la notion d’immensité. Les distances s’étirent et les repères restent rares. Tout semble simple mais on a du mal à cerner ce qui s’offre au regard : peu de repère et peu de limite. A contrario, apparaissent des éléments forts (une rampe d’arrosage, une parcelle coupée ou une lisière mise en scène par une clairière…) mais leur répétition génère un paysage qui semble homogène et régulier. Avec l’absence de relief, les lignes droites s’imposent, ouvrant des perspectives le long des routes ou des fossés. Ainsi ce paysage fascine et désoriente, apparaissant dans un premier temps, monotone, répétitif, sans surprise, notamment depuis les axes routiers majeurs. Mais une découverte plus intime le long d’un cours d’eau ou d’un chemin, révèle une diversité enfouie sous les arbres. Un aspect naturel semble prédominer, mais révèle au final l’intensité d’une culture sylvicole ou agricole (maïs) basée sur le drainage des sols et la maitrise de l’eau.

Le pin règne en maître

Dans l’imaginaire commun, l’évocation du département des Landes fait systématiquement référence au pin, alors que le nom même du département fait référence à des étendues plus dénudées animées par les troupeaux de moutons et leurs bergers. Le paysage forestier garde finalement un caractère « juvénile » en raison de son exploitation sylvicole. Le pin est l’acteur principal de ces étendues qu’il façonne, et il joue son rôle avec brio. Il le fait en jouant ses gammes de plantations totalement maitrisées mais avec une certaine diversité. Le pin est un élément simple, au tronc droit et nu, qui se décline ici sous de multiples facettes, sans cesse renouvelées : hautes futaies, coupe rase, jeunes plantations. La maitrise est générale avec une géométrie très graphique rigoureuse qui structure le paysage avec contraste et transparence. Les épaisseurs et les successions de plans créent des jeux de filtres et de lumière au travers les pins qui captent le regard. Le paysage montre ainsi souvent une profondeur. La verticalité graphique et répétitive des pins met en exergue par contraste l’horizontalité du sol. Au sol, la végétation des sous-bois apporte des couleurs (ajonc, bruyère, molinie, fougère aigle) et rythme les saisons. Quelques arbres feuillus (chênes, châtaignier…) apportent un contrepoint avec leurs formes plus arrondies et leur feuillage caduc, qui rythment les lisières de nombreuses parcelles.

L’eau sous-jacente, discrète et structurante

La maitrise de l’eau est la clé des paysages que nous pouvons percevoir aujourd’hui dans la Grande Lande. Souvent une impression de sécheresse perdure avec la présence d’un sol sableux. Mais la réalité est plus complexe et l’eau peut rapidement affleurer en hiver dans les parcelles. La platitude révèle tout un mode de gestion ou de circuit de l’eau avec un équilibre sensible, même si la présence des arbres la cache. L’eau « maîtrisée » se manifeste avec force avec les rigoles, les fossés des grandes cultures, les crastes de la sylviculture, comme une constante à travers la Grande Lande. A mieux y regarder, on se rend compte que des vallonnements et une inflexion de la route marquent le passage d’un ruisseau discret, où l’eau vive est là. La végétation spécifique accompagnant les ruisseaux, épargnée par la sylviculture, crée la métaphore de la « forêt galerie », transposée d’autres continents. Il est vrai qu’elle propose un monde feutré avec une diversité végétale à l’ombre fraiche de la rivière.

Ponctuellement, les fontaines, les lagunes, les étangs issus de l’exploitation de l’alios (Brocas, Uza) créent des effets de surprise avec un miroir d’eau dans la forêt, ou bien s’expriment avec force comme les nombreux étangs l’ancienne carrière de lignite d’Arjuzanx.

Des clairières qui s’ouvrent en contrepoint

La sylviculture, avec son rythme d’exploitation, ouvre régulièrement des clairières temporaires lors des coupes à blanc. Un fort contraste se crée alors avec la pinède et la végétation spontanée redonne provisoirement une image de la lande d’antan. Et ceci jusqu’à la fermeture du paysage par les jeunes pins de quelques années, puis une réouverture progressive avec les éclaircies, avant de retrouver à nouveau la transparence entre les troncs des futaies adultes.

Dans un autre registre, les clairières agricoles, dominées par la culture irriguée de maïs, proposent d’autres graphismes et un rythme annuel d’évolution. Ces ouvertures prennent différentes tailles, créant des petites chambres successives ou bien une immensité infinie, apportant chacune dans leur style des contrepoints et des respirations au milieu de la pinède. Pour les plus grandes, la notion de clairière devient parfois moins lisible, compte tenu de leur taille qui éloigne considérablement les lisières boisées. Le coté intensif des cultures agricoles ou sylvicoles ressurgit ainsi avec force.

Une présence habitée discrète

Dans ce paysage sans relief, les routes principales offrent de longues perspectives. Elles donnent à ce paysage un effet cinétique avec le défilement de la forêt et des clairières. Les courbes et virages sont rares. Pour outrepasser cette perception homogène, il faut s’immerger dans cet « océan forestier » à une autre vitesse sur les routes secondaires pour enfin percevoir les petits éléments : ruisseau, chemin, ambiance forestière… Les longues traversées forestières entre les villages et les bourgs soulignent leur isolement. On ne les perçoit pas de loin. Ils forment dans la forêt des ilots habités tournés sur eux-mêmes. Bien au calme, ils offrent l’image d’un havre de paix, entouré par les arbres, qui en fait tout le charme. A travers le territoire, les airiaux constituent une figure mythique de la Grande Lande. On garde l’image paisible des grands chênes sur un « glacis » en herbe, ponctué de bâtiments, témoins du système agro-pastoral passé.

Dans un registre différent, des bourgs plus importants ponctuent les axes principaux de communication (Labouheyre, Morcenx, Ychoux…). Leurs abords étant marqués par un paysage urbain industriel et commercial à différentes échelles. Ces activités viennent corroborer l’importance économique de la forêt et de l’agriculture de ce territoire.

Sous-unité : Les Petites Landes

Un changement d’échelle

Dans les Petites Landes, la perception des paysages évolue avec un changement d’échelle par rapport au reste du plateau landais. Les routes s’infléchissent, offrant moins de longues perspectives et des tracés plus sinueux, notamment à proximité des villages. Le parcellaire forestier est plus morcelé et imbriqué. Il apporte une certaine diversité de vues avec des stades d’exploitation variés. Les clairières agricoles sont de tailles plus réduites et plus fréquentes à proximité des villages. Elles créent des « pièces » successives et ainsi des ouvertures cernées de lisières forestières. Les cours d’eau, qui drainent régulièrement ce territoire, sont plus rapprochés, se répétant dans la forêt de pin, créant ainsi une succession rapide de petits vallonnements de relief. Dans ce paysage plus imbriqué et varié, tout parait plus proche et la sensation d’isolement ou de monotonie de la Grande Lande s’efface. Les gorges calcaires de la vallée de la Douze en aval de Roquefort et ses affleurements rocheux dans la végétation forment un contrepoint insolite et rare dans ce plateau de silice.

Village et fermes anciennes animent la lande

Cette partie du plateau landais montre une tonalité plus habitée avec une fréquence des villages bien plus importante par rapport au reste de la Grande Lande. La visibilité des noyaux villageois est plus forte. La présence régulière des rivières qui drainent les terres, une nature de sol plus humifère, mais aussi l’influence du Marsan non loin, ont favorisé l’implantation des villages. Ceux-ci composent avec la présence de l’eau, qui les traverse ou les jouxte, et participe à leur charme et leur animation. L’habitat ancien (fermes, hameau, airiaux…), également plus nombreux et disséminé à travers les Petites Landes, ponctue et anime ce territoire, confirmant son caractère habité. La proximité de Mont-de-Marsan a également entrainé ponctuellement une urbanisation linéaire ou en lotissement le long des axes ou des entrées de village, transformant petit à petit le paysage.

Sous-unité : Les Vallées des Leyres

Un univers intime et secret

Le couvert forestier et la végétation spécifique qui pousse aux abords des rivières des Leyres, empêchent toute vision lointaine sur ces micro-reliefs. De même, une fois en contrebas le long du ruisseau, la perception du plateau landais est très limitée. La vallée est perçue plus particulièrement grâce à l’inflexion de la route qui y descend avec un virage et le passage sur un pont qui donne enfin à voir la présence de l’eau, et permet parfois d’y accéder. L’eau n’est visible qu’à quelques mètres, créant un évènement, tout relatif, après les immenses traversées forestières, mais qui n’en est pas moins précieux. Ces rivières, au paysage intime et fermé, intriguent en raison de l’ambiance si particulière, due à ce que l’on appelle la forêt galerie. On ne peut finalement pas résister à suivre son cours qui nous guide le long de ses nombreux petits méandres, qui participent pleinement à leur charme. Les chemins restants rares sur les berges, il faut prendre une embarcation. Il est alors possible de se trouver immergé dans une diversité de milieux naturels évocateurs où l’imagination s’ouvre vers une divagation luxuriante : tourbière avec des osmondes, ilots d’arums, voute arborée, petits marais… De petites scènes successives se composent et se succèdent ainsi au fil de la progression.

Des villages à distance de rivières pouvant être tumultueuses

Une partie de l’année le flux des rivières est sage. Mais le constat des berges sableuses remaniées, ou encore des arbres déracinés, signale le régime torrentiel des rivières, de l’automne au mois de mars. On comprend mieux le sillon creusé par le cours d’eau avec les coteaux aux pentes changeantes et dissymétriques, entourant un fond plat étroit. Ce côté dynamique interpelle et attire après le calme de la forêt de pin landaise. La couleur de l’eau et les formes du relief différencient la Grande Leyre (eau brune et relief plus doux) de la Petite Leyre (eau blonde et relief plus escarpé par endroit). Les villages se sont implantés surtout le long de cette dernière, sur le rebord du plateau, proches mais pas au contact de l’eau. Plusieurs églises, implantées en bord de village, présentent un balcon sur la vallée. Elles forment un appel et un jalon le long de la vallée qui signe cette sous-unité.

Sous-unité : Les Plaines Agricoles de la Forêt Landaise

Des clairières plates, hors d’échelle et panoramiques

Après les traversées forestières ou l’œil s’arrête aux lisières proches, le contraste est plus que saisissant. Ici tout change. La platitude uniforme et nue en hiver révèle des étendues hors d’échelle, avec très peu de points de repères. Sur une immensité lisse, avec l’absence totale d’arbres, l’horizontalité est à l’extrême. Rien n’est fait pour le promeneur et pourtant s’exerce une sorte de fascination ambivalente, entre une contemplation panoramique sans relief, une sensation d’isolement au bout du monde. On se surprend à s’arrêter au milieu, où tout est visible mais « vide », enveloppé dans une immense respiration animée par le vent et le dénuement. L’ouverture extrême du paysage provoque des sensations proches de celles face à l’océan, appuyé par un rapport au ciel qui prédomine. Au loin, une ligne plus sombre de la lisière forestière se fond avec l’horizon. A l’automne, la monoculture de maïs forme des écrans monotones qui referment les vues depuis les routes. Une certaine diversité apparaît cependant par endroit avec les asperges sous tunnel, la culture des plaques de gazon ou même de rares troupeaux de vaches ou de chevaux rappelant une ambiance de polder hollandais.

Un paysage neuf et industriel

La rigueur est ici de mise. Tout est maitrisé et organisé. Aucune trace d’habitat ancien, seules les fermes modernes, formées de grands hangars, bien visibles de loin, règnent sur ces étendues et ponctuent l’espace. Les cultures sont accompagnées de longues et immenses rampes d’arrosage, telles des insectes géants, qui pivotent à travers champs, animant ainsi les étendues et formant des repères. L’eau se manifeste aussi par les profonds fossés rectilignes, en limite de parcelles, qui forment des longues perspectives. Le drainage et l’arrosage dans ces sols hydromorphes et sableux sont les garants de cette agriculture intensive. L’échelle des parcelles et la démesure des installations confère à l’ensemble un aspect industriel. Mais la texture du sol très fine et plane apporte en contrepoint une certaine douceur, comme des glacis peignés. La terre mise à nue révèle une palette de couleur changeante, du noir au gris, en passant par le rouille. Les rangées du jeune maïs l’ordonnent au printemps et impriment un graphisme vert tendre. L’ordre et la maitrise des cultures sont complétés, par endroit, par les lignes continues des clôtures en grillage ou électrique contre le gibier. Le ballet des tracteurs anime cet univers fort mais si particulier aux périodes clés du travail de la terre et des récoltes.

PAYSAGES URBAINS

C’est l’unité paysagère la plus étendue et la moins densément peuplée du département. La figure mythique de l’airial est indissociable de la Grande Lande (Pour en savoir plus : L’airial landais), elle témoigne de l’habitat traditionnel dans la lande puis dans la forêt. Elle a inspiré le développement de nombre de villages-clairières prolongés par des quartiers qui sont autant de clairières habitées à une échelle plus modeste. A partir de cette figure de base, l’histoire du peuplement s’est complexifiée et enrichie, sous l’influence de plusieurs facteurs historiques et géographiques.

Avant d’entrer dans le détail de cette diversité, il faut mentionner l’originalité de la perception : en effet, c’est un moment réconfortant de parvenir, après plusieurs kilomètres ininterrompus de pins ou de quelques champs, dans un village ou un bourg, de retrouver « âme qui vive ».

A la croisée des chemins

Sur le plateau, les routes ne dessinent pas un maillage au cordeau. Elles semblent traverser la forêt, coupant droit, et se rencontrent sous forme de carrefour en étoile avec plus ou moins de branches. C’est autour de ces carrefours que de nombreux bourgs ou villages se sont implantés, comme par exemple Moustey, Luxey, Onesse-et-Laharie, Pissos, Sabres, etc. Bien que des routes s’y croisent, le centre du village ou du bourg ne ressemble pas à un carrefour routier, c’est un point de convergence autour duquel se retrouvent la mairie, l’église et les équipements publics, distribués autour de larges espaces publics.

Cette forme en étoile est quelquefois irrégulière parce que la proximité d’un cours d’eau et son franchissement décalent des branches après le pont, comme par exemple à Sore, Lévignac ou Pissos. Dans d’autres cas, c’est la présence d’une route de transit historique qui impose une hiérarchie, comme à Castets ou à Labrit.

Aujourd’hui, les déviations ou la proximité de l’autoroute génèrent de nouveaux carrefours, des giratoires qui gardent un caractère routier, modifient la forme urbaine en changeant les entrées et en favorisant des extensions bâties en discontinuité avec le centre bourg.

Ordonnance et éclectisme

La particularité du département est d’avoir suscité et accueilli une dynamique urbaine à différentes époques. Cette dynamique s’est exprimée au travers de la conception puis de la mise en œuvre, de projets novateurs et ambitieux (Pour en savoir plus : Les Landes, un territoire de projets urbains). L’unité de la Grande Lande est particulièrement concernée par la dynamique insufflée par l’arrivée du train qui a profondément modifié des villes de l’unité. Soit la ville a été « redessinée » comme à Morcenx avec un principe de composition ambitieux sur la base d’un axe fédérant les équipements publics, soit la ville s’est modifiée par l’adjonction d’un quartier ordonnancé autour de la mairie et de certains équipements comme à Labouheyre. Au-delà des formes urbaines et de leurs évolutions cette dynamique s’est accompagnée d’une liberté d’expression, un éclectisme de l’architecture qui a façonné des paysages bâtis diversifiés.

Une constante de l’unité : l’importance des espaces publics

Les espaces publics sont importants en termes de superficie concernée, mais surtout ils sont importants en termes de figure urbaine. La Grande Lande comprend parmi les plus belles places régulières plantées de platanes palissés, comme à Labouheyre ou à Morcenx. Mais il existe également des espaces remarquables qui ne correspondent à aucune géométrie régulière. Pour autant, ils sont structurants, assurant la cohésion d’un bâti apparemment éparpillé. C’est la figure de l’airial qui se retrouve dans cette générosité du « vide » (du non bâti) planté d’arbres. Le sol est en partie perméable, de grandes surfaces sont maintenues en herbe, d’autres en stabilisé, les aménagements sont simples, sans fioritures. Ce sont des lieux de grande qualité spatiale à laquelle la présence des grands arbres confère un caractère immuable.

De tous petits villages autour des églises

La Grande Lande comprend de nombreuses communes constituées d’un village de taille modeste, conforté par plusieurs quartiers dispersés dans la forêt. C’est ainsi qu’on découvre de petits villages constitués de quelques bâtiments implantés autour d’une église. L’édifice religieux, souvent d’origine médiévale, atteste d’une implantation ancienne de plusieurs siècles.

En général, ces villages se situent dans une clairière : ils semblent « posés » dans l’herbe et constituent des motifs bâtis très qualitatifs.

Roquefort, une ville patrimoniale

Roquefort, dans la sous-unité des Petites Landes, est implanté à la confluence de la Douze et de l’Estampon. Si la Douze circule presque incognito, largement encaissée entre des rives abruptes, formant l’ancienne limite sud de la ville, l’Estampon traverse la ville plus ostensiblement, mis en valeur par un système de terrasses en bordure de la rive est. Bourg castral devenu un castelnau au XIIIe siècle, la ville s’est constituée autour de l’église et de son ancien château. L’église Sainte-Marie édifiée au XIIe siècle devient une forteresse au XIVe, puis elle s’enrichit d’un portail gothique flamboyant au XVe, pour accueillir de nouveaux aménagements intérieurs au XVIIIe et XIXe siècle. Tout comme l’église, la ville s’est transformée et développée au cours des siècles, ce dont témoignent les différentes façades des rues anciennes. Elle comprend un grand nombre d’édifices et de maisons construits en calcaire, matériau peu courant dans l’unité paysagère. Mais la présence d’un riche patrimoine n’a pas empêché de construire des bâtiments « modernes », pouvant marquer leur époque comme le foyer rural, à l’entrée est.

LES ELEMENTS DU PAYSAGE

La forêt de pins

Cette forêt très maitrisée, constitue la toile de fond du paysage. Les pins et leurs troncs verticaux créent par transparence des effets graphiques remarquables. Les coupes et les parcelles d’âges différents participent aussi à la diversité des perceptions et des mises en scène.

Le tas de bois

Evénement temporaire dans le paysage, le graphisme des grumes stockées anime les abords des routes et des chemins. C’est un témoin et une vitrine de l’exploitation de la forêt.

La clairière forestière

Au rythme de l’exploitation sylvicole, ces clairières provisoires, qui s’ouvrent après les coupes rases, offrent des visages variés. La végétation naturelle (ajoncs, genêts, molinie, arbousiers) les colonise temporairement, créant des tableaux lumineux successifs. Les pins viendront ensuite refermer l’espace.

La piste forestière

Les pistes permettent de se plonger intimement dans l’univers forestier, de le découvrir de l’intérieur à une autre vitesse. Chemin d’exploitation, servant à la lutte contre l’incendie, elle montre souvent un côté rectiligne rigoureux mais elle offre aussi parfois un cadre plus bucolique et attractif.

La petite route forestière

Depuis les petites routes, les vues sont proches et chaque détail peut être perçu : un beau chêne imposant, la transparence des sous-bois, le contraste des feuillus sur les pins, le rythme d’un alignement d’arbres ou encore l’ouverture d’un chemin invitant à s’arrêter.

La route rectiligne

Elément incontournable et constituant les premières perceptions de ce paysage, les routes de la Grande Lande offrent des perspectives rectilignes infinies, témoins de ce relief plat. Elles apportent ainsi une vision cinétique des paysages qui montre la succession des clairières et des lisières.

Le cours d’eau forestier

Plus ou moins enfouis sous les feuillages de la forêt-galerie, les rivières proposent un rapport à l’eau plus intime, voire mystérieux. C’est un support de promenade recherché, reconnu aussi pour sa valeur environnementale.

Le fond humide et la lagune

L’hiver l’eau colonise certaines parcelles forestières, révélant l’hydromorphie des sols, donnant ainsi une autre dimension au paysage traversé. A d’autres endroits, dans un cadre plus intime, apparaissent de petites étendues d’eau ou des fonds humides signalés par la végétation qui change (saule, aulne, roseau).

Le parc photovoltaïque

Nouvelles venues dans le paysage de la Grande Lande, ces étendues de panneaux sombres mono-orientés surprennent au milieu de la forêt par leur aspect industriel. Elles contribuent à créer des clairières au sein du paysage forestier.

Les fossés et les crastes

Ces lignes d’eau sont la condition de l’existence de la sylviculture et de l’agriculture dans la Grande Lande. Ils permettent le drainage des sols par rabattement de la nappe phréatique. Le long des routes et chemin, ces lignes d’eau participent à l’effet de perspective qui guide le regard.

La clairière agricole

Après une traversée forestière, la vue s’ouvre sur l’étendue des cultures, limitée par les lisières boisées. Les clairières se répètent au fil de la Grande Lande, immenses ou plus restreintes. Ces respirations constituent un élément récurrent qui caractérise fortement ce territoire.

La rampe d’arrosage

Autour de leur pivot, ces structures étendent leur bras sur de larges périmètres. Elles forment des points de repères sur les vastes étendues des clairières et animent le paysage par leur mouvement et l’aspersion. Elles témoignent des moyens importants mis en œuvre pour produire le maïs.

L’airial/la ferme

Les fermes ponctuent une partie de ce territoire, qu’elles soient encore en activité ou reconverties en habitation. Certaines forment encore des airials entourés de vieux chênes. La maison d’habitation est accompagnée des bâtiments d’exploitations (hangar, grange à pans de bois/torchis, sous-bassement en pierre, tuile canal) proches ou groupés (bâtiments avicoles).

Le petit patrimoine lié à l’eau

Les cours d’eau sont ponctués de petits ouvrages ou d’édifices, vestiges d’une activité économique et sociale autour de l’eau : moulins, lavoirs, fontaines... Lieux publics, les lavoirs sont souvent accessibles, révélant la présence de l’eau peu visible ou accessible par ailleurs. La fraicheur et la clarté de l’eau donne l’occasion de faire une pause appréciée l’été.

Le mail de platanes palissés

Associé aux places, aux édifices ou aux arènes, cette structure arborée étonnante, dont les branches se soudent à l’horizontal, forme des quadrillages graphiques qui apportent l’ombre l’été.

Les traces d’une industrie passée

Les anciennes activités industrielles (tuilerie, mine, scierie, forge, résine…) ont laissé de nombreuses traces dans ce territoire pourtant peu peuplé. Elles rappellent l’histoire industrielle de ce territoire liée à la valorisation de ses ressources naturelles (roches, minerais, forêt, eau...)