Repères géographiques du Marsan

Dernière mise à jour : 2 février 2023

RELIEF ET EAU

Le Marsan est un pays de transition entre le plateau landais forestier et les collines agricoles du sud Adour. Il forme un plateau doucement ondulé par les petits cours d’eau, de 70 à 90 m d’altitudes moyennes. La pente générale du terrain descend depuis l’est (altitude maximale 134 m à Cazères-sur-l’Adour) au contact du Bas-Armagnac Landais, vers l’ouest et la confluence de la Midouze et de l’Adour (altitude minimale 33m à Tartas). Au centre, s’étend une dorsale légèrement plus élevée, séparant le bassin versant de la Midouze au nord de celui de l’Adour au sud.

Au sud, la limite entre le Marsan et la vallée de l’Adour est marquée par un versant d’une vingtaine de mètres, formant un petit coteau bien sensible par endroits, entre Audon et Souprosse notamment, mais qui reste la plupart du temps peu perceptible car s’étirant en pentes très douces.

Les rivières principales sont le Midou qui, réuni à la Douze à Mont-de-Marsan, constitue la Midouze. Les rivières forment des vallées étroites et encaissées de 20 à 30 m. La vallée de la Midouze change de profil en aval de Meilhan, en s’élargissant progressivement jusqu’à sa confluence avec l’Adour.

- Entre plateau landais et collines du sud Adour, le Marsan forme un plateau doucement ondulé. Lamothe

- Au nord du Marsan, la Midouze sculpte une vallée forestière encaissée d’une vingtaine de mètres. Meilhan

ROCHE ET SOL

Toujours du sable mais plus varié qu’en Grande Lande

Au sud d’une ligne joignant Morcenx à Roquefort, la couverture de sable des Landes s’amenuise peu à peu. Le substrat profond ne change guère par rapport au cœur de la Grande Lande mais il est un peu réhaussé par les déformations tectoniques et moins masqué par la couche de sable, laissant deviner les formations sous-jacentes de la fin du Tertiaire et du Quaternaire ancien. Mais qu’elles soient marines, alluviales ou éoliennes, les roches présentes contiennent une forte proportion de sable et concourent à des reliefs peu marqués. Les différences par rapport à la Grande Lande sont les suivantes :

– D’un point de vue morphologique, l’origine plus lointaine des cours d’eau principaux du Marsan (Midouze, Adour) a permis un enfoncement plus net du réseau hydrographique secondaire qui accentue les reliefs des vallées.

– D’un point de vue lithologique, la plus grande puissance de ces mêmes cours d’eau leur a permis d’édifier de vastes terrasses alluviales dont l’étagement reflète les alternances climatiques des étages quaternaires précédant l’arrivée du sable des Landes. A peu près absentes de la Grande Lande, ces terrasses occupent une place importante dans la partie ouest du Marsan, ne laissant émerger les formations antérieures miocènes qu’aux altitudes les plus élevées situées à l’est de l’unité de paysage. Comme dans le sud du département, ces terrasses, souvent riches en galets, se traduisent par des surfaces très plates.

– Dans la partie est du Marsan, les sables fauves (Miocène), surmontés au plus haut des interfluves par les glaises bigarrées (Miocène également), affleurent directement sous une fine couche de sable des Landes.

– Qu’il s’agisse des terrasses ou des sables fauves, l’inégale épaisseur de sable des Landes qui les recouvre laisse s’exprimer une variété de situations se traduisant notamment par une forêt de pins moins hégémonique, des boisements de feuillus plus présents, et des clairières cultivées de plus en plus nombreuses vers le sud. Le terme de cette transition est atteint à la vallée de l’Adour qui s’étend au pied du Marsan sans grande rupture de relief, alors qu’au-delà vers la Chalosse et le Tursan les changements sont plus nets.

Exceptionnellement, les fonds de vallées érodés laissent apparaître quelques formations marines un peu plus anciennes (Miocène moyen) telles que des faluns et calcaires gréseux. Leur présence à proximité de Mont-de-Marsan (en limite de St-Pierre-du-Mont) a donné lieu à une exploitation qui a fourni la pierre coquillière qu’on retrouve notamment, associée à de la garluche, dans les murs du donjon Lacataye et des remparts de Mont-de Marsan [1].

Une transition des podzols aux sols bruns et aux sols lessivés

Si le sable reste assez omniprésent, ses origines plus variées que dans la Grande Lande et, en surface, le mélange variable des différentes formations superficielles conduit à des sols plus divers. En particulier, les podzols, très fréquents dans le sable des landes, laissent ici plus souvent la place à des sols bruns sableux mieux adaptés à l’agriculture.

Au sein de l’unité de paysage, le contraste est donc assez net entre les bords de la Midouze encore très podzoliques et le voisinage de l’Adour où les sols des terrasses riches en galets et graviers, plus limoneux et lessivés (boulbènes ), parfois hydromorphes, profitent nettement au maïs.

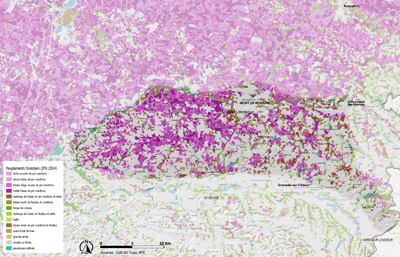

AGRICULTURE

Le Marsan est le seul territoire des Landes où forêt et agriculture se partagent équitablement l’occupation du sol.

Des clairières agricoles

L’agriculture occupe environ la moitié du territoire, prenant progressivement plus d’importance au fur et à mesure que l’on va vers le sud et l’est et que les bois de pins se raréfient. L’espace agricole est structuré par une succession de petites clairières, dépassant rarement le kilomètre de longueur.

La polyculture de subsistance qui régnait autrefois, a fait place à une spécialisation maïsiculture et élevage de volailles grasses et maigres. D’autres activités plus secondaires viennent toutefois compléter cette tendance, avec la présence d’élevages (bovin, porcin, …) et quelques autres productions végétales (légumes, arboriculture, fleurs, ...).

Les maïs occupent 70 à 75% des terres cultivées, le reste étant dédié à d’autres céréales (blé tendre, orge) et aux oléagineux et protéagineux. Dans ce paysage aux reliefs doux, les prairies restent peu nombreuses.

- Les champs forment des clairières où les maïs occupent les trois quart des terres cultivées. Meilhan

ARBRE ET FORET

Une pinède éclatée

Dans ce territoire de transition, la forêt de pins domine les peuplements forestiers, mais elle n’est plus majoritaire dans l’occupation des sols du Marsan.

Les pins maritimes dominent les boisements, particulièrement dans la moitié ouest du Marsan. A l’est du Marsan, les peuplements sont progressivement plus diversifiés, avec des boisements feuillus ou mixtes (feuillus /conifères) plus fréquents, ainsi que des haies de feuillus.

Le long des rivières, des boisements feuillus forment des « forêts-galeries » plus ou moins larges, dominées par les chênes, aulnes, saules, peupliers...

- Les plantations de pins maritimes dominent les boisements mais elles sont accompagnées de haies, de lisières et de ripisylves, composées de feuillus. Lamothe

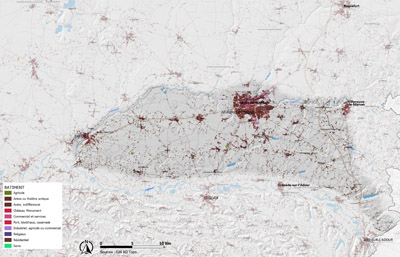

URBANISME

L’agglomération Montoise

C’est au tout début du XIIe siècle que le Vicomte du Marsan, érigea à la confluence du Midou et de la Douze un Castelnau fortifié pour protéger son port fluvial. Ainsi, Mont-de-Marsan se développa à l’origine à partir du commerce des grains et des vins de l’Armagnac, transportés sur la Midouze puis l’Adour vers les ports de la côte.

L’agglomération de Mont-de-Marsan couvre aujourd’hui environ 27 km2 d’urbanisation continue, soit approximativement un cercle de 6 km de diamètre. Son développement étant bloqué au nord par la base aérienne, crée en 1946. La ville est au cœur d’une étoile routière formée de voies rayonnantes, dont la RD 824 vers Dax et la RD 932 la reliant à l’A65.

La préfecture des Landes accueille 29 700 habitants et concentre les pôles administratifs, d’équipements, d’industrie et de commerces du territoire.

L’influence de l’agglomération se ressent dans un rayon de 10 km par une pression urbaine plus élevée sur les communes (Bretagne-de-Marsan, Benquet, St-Perdon, Campagne) liée à leur facilité d’accès avec Mont-de-Marsan.

Deux villes en limite de l’unité

Tartas et Villeneuve-de-Marsan, sont les deux villes principales du Marsan après la préfecture. Toutes deux sont situées en limite du Marsan.

A l’ouest, Tartas (3 200 hab) est implantée de part et d’autre de la Midouze et est plutôt tournée vers la Grande Lande avec une importante usine à bois. A l’est, Villeneuve-de-Marsan (2 400 hab), tournée plutôt vers le Bas-Armagnac Landais, domine le ruisseau de Luçon.

Les autres communes du Marsan restent essentiellement de petits villages, souvent éclatés en de multiples hameaux et écarts.

Un semis de fermes

Les clairières agricoles sont ponctuées de fermes, implantées souvent en lisière des bois ou en bord de route. Ces fermes espacées d’environ 400m les unes des autres sont bien visibles.

- Villeneuve-de-Marsan est une ville neuve dont le tracé ancien est aujourd’hui peu lisible, implantée sur un site défensif entre les vallées du Midou et du ruisseau de Luçon

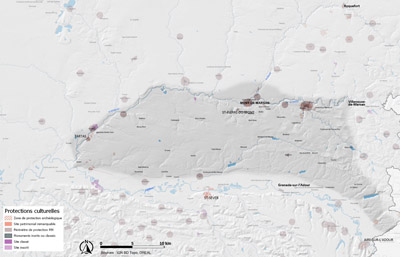

PATRIMOINE

Patrimoine culturel

Le Marsan ne possède que relativement peu de patrimoine protégé en dehors de la ville de Mont-de-Marsan. Les protections concernent essentiellement des églises, protégées au titre des sites inscrits (Quartier St Orens et sa chapelle romane sur la commune de St Perdon, église et ses abords à Carcarès-Ste-Croix, église de Ponson à Carcen-Ponson) ou des monuments historiques (églises de Goudosse, Bascon, Tartas, Beaussiet, Bougue, St-Pierre-du-Mont… ).

A noter les arènes de Bascons inscrites sur la liste supplémentaire des monuments historiques.

Le centre historique de Mont-de-Marsan concentre de nombreuses protections liées à son patrimoine monumental : remparts, donjon Lacataye, maisons romanes, rotonde de la Vignotte…

Le Marsan est traversé par la voie jacquaire de Vézelay venant de Roquefort et se dirigeant vers St-Sever. L’église de St-Avit est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des monuments jalonnant les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

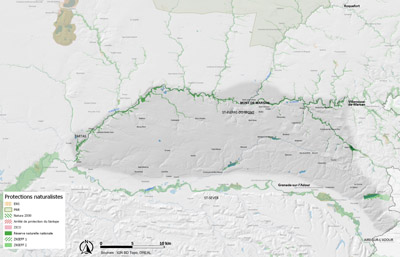

Patrimoine naturel

Les milieux naturels humides du Marsan bénéficient de multiples protections et inventaires : zone Natura 2000 (Réseau hydrographique des affluents de la Midouze, Réseau hydrographique du Midou et du Ludon) et Znieff (Vallée de la Douze et ses affluents, Vallée du Midou, vallée de la Midouze et de ses affluents, Colonie d’adéidés des étangs de Lapoque et de Labarthe).

- L’église néogothique St-Jacques à Tartas, classée monument historique comme exemple de l’art religieux du XIXe siècle.

BIBLIOGRAPHIE

– PLUi Mont-de-Marsan agglomération. 2020

– PLUi de la Communauté de Communes du Pays Tarusate. 2019

– Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine. Région Nouvelle-Aquitaine. 2018

– SCoT du Marsan. 2012

– Atlas des sites classés et inscrits des Landes. Diren Aquitaine. 2009

– Atlas des paysages des Landes. CD 40. 2004

[1] L’exploitation des faluns à Mont-de-Marsan est présentée et illustrée dans cet article mis en ligne par l’université de Bordeaux