Dynamiques et enjeux paysagers du Tursan

Dernière mise à jour : 19 juillet 2023

Accès direct

DYNAMIQUES

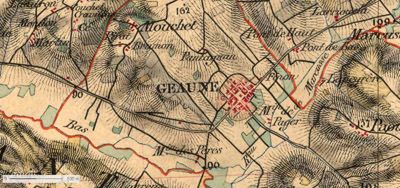

La comparaison des cartes et photos aériennes permet de révéler les évolutions du paysage. L’exemple choisi se situe aux alentours de Geaune.

Le Tursan à la fin du XIXe siècle

La carte d’Etat-major montre un territoire où les terres agricoles s’imposent. Les espaces agricoles sont dominés par les cultures (beige) et ponctuées des surfaces de vignes (en gris) du vignoble de Tursan. Dans les vallées, les cultures alternent avec les prairies (bleu-vert) dans les fonds humides. La fin du XIXe correspond à un optimum de la population rurale et les terres sont valorisées au maximum par l’agriculture et l’élevage, ne laissant que peu de place aux espaces boisés qui n’occupent que les pentes les plus fortes des collines.

La ville de Geaune est restée dans les limites de la bastide originelle, dont le plan régulier à trame orthogonale est bien lisible. Les fonds de vallées sont inhabités mis à part les moulins essentiels à cette économie agraire. Plusieurs fermes sont implantées en haut de collines, formant par endroit de petits hameaux.

La plupart des voies sont encore des chemins assurant une desserte locale. La seule route est la voie reliant Samadet à Aire-sur-l’Adour.

Le Tursan au milieu du XXe siècle

La photographie aérienne des années 1950-65 permet de préciser l’occupation du sol.

Le maillage orthogonal des rues de la bastide se prolonge également dans le découpage foncier des parcelles agricoles tout autour. La plupart des parcelles mesure autour d’un demi-hectare et certaines sont délimitées par des haies. Ce parcellaire agricole de petite taille est adapté à la traction animale encore en pratique. Les plus grandes parcelles de prés ou de champs ne dépassent guère les 2 ha, comme celles présentes dans le fond du vallon du Grand-Bas.

Le vignoble de Tursan a souffert à partir de la fin du XIXe siècle, reculant sous les attaques successives du phylloxéra, du mildiou et de l’oïdium. Il se restructure à partir des années 1950 où il commence à regagner des surfaces notamment autour du noyau historique de Geaune. La photo aérienne illustre la progression des boisements qui ont gagnés sur les anciennes vignes et sur quelques prés pentus.

La mise en valeur du territoire s’est traduite par la transformation de nombreux chemins en routes bitumées. C’est le cas notamment des routes menant aux quatre portes d’entrée de la bastide. Le bourg a perdu sa halle centrale en 1880. Les extensions urbaines commencent à coloniser les entrées est et ouest du bourg le long de la route, brouillant quelque peu la lecture de l’entrée de la bastide.

Le Tursan aujourd’hui

La photographie aérienne contemporaine met en évidence l’évolution des systèmes agricoles. Suite à la mécanisation agricole de l’après-guerre, le parcellaire a changé d’échelle. Le remembrement a ainsi fait disparaître les traces du foncier orthogonal hérité de la bastide. Les parcelles de vignes restent de taille modérée autour d’un hectare. Mais à côté de la vigne, le parcellaire des prés et surtout du maïs évolue entre 2 et 5 ha, les plus grandes parcelles, situées dans le fond de vallée, pouvant atteindre les 15 ha.

Le boisement des pentes

L’autre évolution marquante est le boisement des coteaux. Les terres pentues qui étaient autrefois valorisés par la pâture ou par la vigne, sont désormais reconquises par les bois. Les vues dominantes depuis les coteaux deviennent rares, car elles sont souvent fermées par les lisières boisées.

Des extensions urbaines modérées mais qui brouillent la silhouette des bourgs

Les anciennes fermes isolées sont pour certaines devenues de simples résidences, les fermes encore en activité se distinguant par les nouveaux hangars qui les accompagnent.

Autour des bourgs, les extensions urbaines transforment les entrées de villes. Activités, lotissements et urbanisation linéaire, composent un tissu urbain généralement lâche, qui s’étire sur de vastes surfaces. Ainsi à Geaune, les extensions récentes représentent quasiment la superficie de la bastide originelle.

ENJEUX PAYSAGERS

Dans le Tursan, les enjeux paysagers principaux concernent le maintien de la diversité du parcellaire agricole et la valorisation de la présence de l’eau et du vignoble.

Maintenir une diversité dans le parcellaire agricole

Tout comme la Chalosse, le Tursan est composé des paysages agricoles opulents de polyculture. Le relief est par contre ici plus accentué, créant des covisibilités entre les coteaux qui rendent les boisements plus prégnants. Les collines mettent ainsi en évidence le parcellaire, souligné par les haies et les arbres, ou par la lisière des bosquets ou des bois. Le développement de la maïsiculture a entrainé une simplification du paysage avec la création de très grandes parcelles, surtout sur la terrasse à l’est. Les espaces agricoles constituent ici une des clés de lecture du paysage et participent à sa qualité. Le charme de ce territoire tient à la conservation d’une polyculture diversifiée et à l’alternance de parcelles de taille variée qui évite l’agrandissement systématique des champs. Il ne faut pas oublier la place de l’arbre, avec les arbres isolés, les bosquets, les haies, et les ripisylves, qui modulent l’échelle du paysage et animent les ouvertures. Cela est particulièrement sensible sur la terrasse du Tursan.

Pistes d’actions envisageables :

– Conserver l’équilibre et l’harmonie entre les différents éléments du paysage : prairies, cultures, vignes, bosquets, bois.

– Etre vigilant face à l’évolution de la monoculture ou la fermeture des espaces par les boisements et les peupleraies dans les fonds de vallée.

– Concilier le maintien de la trame arborée et l’évolution du parcellaire. Préserver et renouveler les arbres (haies, arbres isolés) qui accompagnent les parcelles.

– Maintenir une diversité de taille de parcelles. Limiter la taille des parcelles, notamment sur les pentes pour éviter l’érosion des sols. Eviter les regroupements de parcelles trop importants. Encourager les rotations de cultures diversifiées.

– Renouveler des arbres isolés (pins parasol, chênes) qui animent le paysage. Préserver les haies et les arbres autour des champs.

– Pérenniser l’ouverture visuelle des prairies dans les fonds de vallée.

– Surveiller la progression des friches et des boisements, vecteurs de fermeture du paysage, notamment sur les ruptures de pente. Eviter toute plantation forestière sur les parcelles agricoles. Remobiliser les friches agricoles pour une remise en culture.

– Maintenir ou créer un réseau de chemins accessibles sans culs-de-sac, surtout en périphérie des villages.

– Planter des haies ou des arbres d’essences locales le long des chemins ruraux, aux croisements, aux entrées de champs, aux abords des fermes.

Révéler la présence de l’eau

A l’échelle géographique, le Tursan présente des vallées-couloirs, moyennement encaissées mais relativement étroites, chacune traversant la totalité de l’unité. Elles participent grandement à la structuration du paysage. Les situations en belvédère ou les points de basculement méritent d’être perceptibles, voire pour certains d’être mis en valeur. Cependant, les cours d’eau en eux-mêmes restent discrets, ne se révélant qu’à l’occasion de leur traversée par un pont. Les rivières proposent une ambiance intimiste bordées par la végétation. La maitrise de l’eau s’illustre, aussi par exemple, par les lavoirs, qui fournissent une halte rafraichissante. Toute occasion de voir, d’accéder et de s’approprier l’eau est riche de potentiel. La présence de l’eau mérite une mise en valeur. A l’échelle du grand paysage l’ouverture visuelle des fonds de vallée permet de révéler la présence des cours d’eau (ligne arborée de la ripisylve, visibilité des méandres, vue depuis les ponts...). A une échelle plus intime, l’entretien des cours d’eau, leur accessibilité, la mise en valeur des ponts, la gestion des ripisylves participent à produire un paysage attractif. Cela vient également appuyer la démarche Trame verte et bleue des liaisons écologiques, en lien avec l’érosion des sols et la qualité de l’eau. Retrouver le parcours de l’eau doit permettre de retrouver une géographie et une gestion collective de ce territoire à dominante agricole.

Pistes d’actions envisageables :

– Conserver et mettre en valeur des points de vue (belvédères) sur la vallée depuis les coteaux. Maintenir des vues transversales à la vallée (covisibilité des versants).

– Gérer la ripisylve pour en faire un point de repère qui signale la présence de l’eau.

– Gérer la végétation pour voir l’eau, notamment aux abords des ponts, des routes et des villages.

– Donner accès au cours d’eau. Créer ou rouvrir des chemins. Retrouver des accès et des emprises publiques le long des cours d’eau dans ou à proximité des villages.

– Mettre en valeur les petits ouvrages autour de l’eau. Restaurer le petit patrimoine lié à l’eau, comme les lavoirs ou les fontaines, les mettre en valeur par des aménagements simples.

– Faire mieux connaître les rivières du Tursan, affluents de l’Adour (Gabas, Louts, Bas, Gabas, …), leur parcours, et leur bassin versant, par des panneaux explicatifs, des itinéraires de découverte, des circuits à thème …

– Utiliser les leviers d’actions de la politique Trame Verte/Trame Bleue.

– Réfléchir à la place du peuplier dans la vallée, notamment aux endroits les plus sensibles. Eviter d’implanter des peupleraies qui masqueraient les lieux clés du paysage des vallées : confluences, bourgs et ponts.

– Limiter l’artificialisation des étangs (pentes des berges, végétalisation). En favoriser l’accès et la fréquentation.

Valoriser l’atout spécifique de la vigne

Même si la vigne n’occupe qu’une petite partie de ce territoire, le mot Tursan lui est associé avec la reconnaissance d’une AOC. Il est vrai que les rangs graphiques des ceps, ici mis en scène par le relief des coteaux plus affirmés que dans le Bas-Armagnac Landais, constituent un faire-valoir pour l’image locale. Les représentations et la valorisation touristique en témoignent. Le vignoble, avec ses parcelles et ses domaines, devient alors un atout de ces paysages, intercalé avec d’autres productions agricoles, renforçant le sentiment d’abondance lié à la polyculture. Son charme tient à son aspect ordonné, jardiné et à la diversité de ses petites parcelles. Les situations en belvédère et les pentes qui mettent en scène le vignoble sont particulièrement remarqués et donc sensibles.

Pistes d’actions envisageables :

– Favoriser la visibilité des vignes le long des routes. Mettre en valeur le vignoble en priorité le long des axes routiers et des points en belvédère.

– Constituer des itinéraires pour découvrir le vignoble et mettre en avant ses points forts.

– Préserver le petit parcellaire. Eviter les regroupements trop importants de parcelles.

– Conserver une diversité au sein du parcellaire (prairie, fruitiers, bosquets).

– Maintenir ou renouveler les arbres isolés au sein des vignes.

– Mettre en valeur les chemins à travers le vignoble.

– Soigner l’aménagement des caves et des chais. Prendre en compte la valeur patrimoniale des fermes anciennes. Mettre en valeur les abords des exploitations viticoles et des chais.

– Mettre en valeur l’entrée des fermes viticoles : alignements d’arbres, pin parasol, portes …

Porter une attention au bâti agricole

L’activité agricole est liée historiquement aux fermes anciennes qui ponctuent ce territoire et qui constituent un élément patrimonial. Leur architecture simple est représentative du Tursan et participe à son image d’un territoire habité. L’évolution des pratiques agricoles a entrainé l’implantation de hangars, de tunnels et de silos. Anciennes ou plus récentes, ces constructions contribuent à l’image de l’activité agricole qui participe grandement au dynamisme local. Toutefois, les nouveaux bâtiments n’ont pas toujours fait l’objet d’une réflexion pour conserver une certaine harmonie avec leur site et la ferme initiale. Leur localisation et leur qualité architecturale (volumes, matériaux, couleurs…), ainsi que l’aménagement de leurs abords (plantations, chemin, transition avec les parcelles) peuvent participer à mieux inclure les nouveaux bâtiments dans le paysage du Tursan. Concernant les fermes anciennes, même détournées de leur fonction pour un usage résidentiel, on apprécie de pouvoir en percevoir les atouts patrimoniaux d’origine.

Pistes d’actions envisageables :

– Eviter les implantations trop visibles des nouveaux bâtiments : en crête, sur un versant, en entrée de village ou en bord de route.

– Privilégier une architecture de qualité pour les bâtiments (volumes, matériaux), fractionner les volumes des bâtiments pour mieux les adapter au relief.

– Privilégier des bâtiments de teinte sombre, plus discrets dans le paysage.

– Aménager avec attention l’entrée de la ferme. Planter des arbres isolés ou alignés le long du chemin d’entrée.

– Planter aux abords des bâtiments et des silos pour faire une transition avec le paysage. Utiliser des essences locales adaptées au contexte.

– Installer les stockages dans des lieux discrets en arrière-plan.

– Sensibiliser les propriétaires à l’intérêt du bâti ancien. Maintenir un espace entre le bâti ancien et les nouveaux hangars. Prendre garde à la concurrence visuelle des hangars avec le bâti ancien.

Maitriser le développement urbain et préserver les silhouettes villageoises

Dans le Tursan, les villages sont souvent implantés sur les hauts ou les pentes, avec des effets de belvédère marqués. D’autres, moins nombreux, ont pris place dans les fonds comme Geaune ou Bahus-Soubiran. Leurs silhouettes et leurs périphéries sont souvent perceptibles. Cela les rend sensibles quant à l’évolution urbaine et paysagère de leurs franges et de leurs entrées. Les extensions bâties mal positionnées altèrent la lisibilité des silhouettes urbaines. L’authenticité des centres anciens peut être pénalisée par la juxtaposition de bâtiments qui s’imposent à la vue. L’urbanisation linéaire produit des paysages périurbains peu qualitatifs, banalisant les paysages. La vigilance doit donc rester forte quant à la localisation des développements urbains. Il est important de tenter d’améliorer les opérations existantes et de promouvoir à l’avenir des modes de développement plus économes en foncier et en harmonie avec ces paysages. La réflexion doit porter sur la dynamisation du centre-bourg, en restaurant et en redonnant vie aux habitations anciennes ou aux commerces délaissés, plutôt que de systématiquement construire en périphérie du bourg. Il est intéressant de réfléchir à la forme et à l’implantation des nouvelles constructions, aux connexions avec le centre-bourg et à un développement harmonieux avec le site d’implantation du village. L’enjeu est de créer de véritables quartiers, reliés au centre, plutôt que des lotissements stéréotypés en vase clos, sans lien avec la logique urbaine du bourg. La construction d’un nouvel équipement est aussi l’occasion de reconsidérer l’organisation du village avec harmonie.

Pistes d’actions envisageables :

– Prôner un développement durable et économe de l’espace dans les documents d’urbanisme. Proscrire l’urbanisation linéaire et le mitage. Adapter le développement du bourg à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette des sols.

– Donner aux espaces agricoles une reconnaissance et une protection forte leur permettant de résister à la pression foncière urbaine. Eviter la fragmentation des espaces agricoles.

– Maîtriser l’urbanisation des lieux sensibles en belvédère. Mettre en valeur les sites d’implantations villageoises à l’échelle des vallées.

– Affirmer les entrées de bourg (limite nette de l’urbanisation, alignement d’arbres, aménagement des abords de la voie marquant la transition entre la route et la rue) et requalifier les voies d’accès.

– Favoriser l’occupation des maisons anciennes délaissées. Redynamiser l’habitat en centre-bourg. Accompagner les mutations du bâti pour s’adapter aux usages d’aujourd’hui.

– Requalifier les extensions urbaines en faisant appel à l’urbanisme végétal en lien avec le réchauffement climatique. Dans les nouveaux quartiers, prévoir des espaces publics structurants ou de liaison.

– Encourager le renouvellement urbain en recherchant une densité proche de celles des bourgs anciens. Envisager d’autres formes d’urbanisation que le lotissement au profit de quartiers reliés avec le centre-bourg. Créer de nouvelles voies pour éviter les quartiers en cul-de-sac.

– Préserver la silhouette groupée des villages et des bourgs. Etre vigilant sur l’emplacement, les volumes et les couleurs des nouvelles habitations. Favoriser l’alignement des façades et la mitoyenneté qui font le charme des centre-bourgs.

– Empêcher le mitage des environs du village. Etre particulièrement vigilant sur les crêtes et les hauts de versant en évitant de les coloniser par une urbanisation linéaire ou diffuse.

– Aménager les périphéries des villages. Instaurer des transitions entre les espaces urbanisés et les espaces forestiers ou agricoles : plantations, chemin de tour de village.

– Préserver un maillage de chemins autour des villages.

Prendre en compte le patrimoine bâti et les structures urbaines historiques

Le Tursan s’illustre par des structures urbaines de villages-rue, contraintes par le relief, mais en belvédère sur le paysage. D’autres structures urbaines historiques sont présentes comme par exemple la bastide de Geaune, la ville thermale d’Eugénie-les-Bains ou encore la motte féodale de Castelnau-Tursan, entre autres. Chaque implantation a ainsi entrainé une composition urbaine spécifique avec des rues, des places et un bâti original. Les fermes à travers la campagne et les châteaux et domaines viticoles complètent le tableau. Une attention particulière est nécessaire afin de préserver et de valoriser les compositions urbaines qui révèlent des ambiances intimistes, les façades urbaines intéressantes et les bâtiments repères (église, mairie, halle, arènes). Le patrimoine bâti diversifié et tout en nuances des villages et des bourgs, mêle les époques. L’enjeu concerne non seulement les formes urbaines mais aussi la qualité architecturale des constructions. Ce patrimoine urbain et bâti mérite une attention particulière afin de le préserver et de le valoriser. L’enjeu concerne tout autant la qualité du cadre de vie quotidien que l’attractivité de ce territoire.

Pistes d’actions envisageables :

– Inventorier et réhabiliter le patrimoine ancien : ferme, église, chapelle, château...

– Sensibiliser les propriétaires à l’intérêt du bâti et à la spécificité de son implantation. Prendre en compte la variété des modes de construction ; repérer les spécificités pour éviter l’uniformisation. Impliquer les professionnels du bâtiment pour sauvegarder et valoriser cette diversité.

– Alimenter les sites d’information sur toutes les données patrimoniales. Restituer aux habitants la connaissance sur la valeur patrimoniale de leur village.

– Valoriser le patrimoine bâti du village, sa singularité, son histoire. Prendre en compte et valoriser la diversité du patrimoine bâti, sans hiérarchie en fonction de l’ancienneté.

– Maintenir la visibilité du bâti patrimonial en évitant l’enfrichement ou des plantations trop denses aux abords.

– Maintenir ou renouveler les arbres identitaires (chênes, pins parasols) qui signalent domaines et fermes.

– Dans les bourgs, réhabiliter et transformer le bâti ancien mitoyen pour répondre aux usages actuels : regroupement de maisons, création de jardin ou de garage, recomposition du bâtiment derrière une façade préservée, restructuration d’îlots…

– Prendre en compte les logiques d’implantation du bourg dans son site, valoriser les éléments qui donnent au bourg son côté unique.

– Respecter l’échelle du village et sa silhouette dans son développement. Préserver la silhouette groupée des villages et des bourgs. Harmoniser le développement en fonction du relief. Maitriser les développements urbains sur les versants, particulièrement visibles depuis les villages perchés. Prendre en compte la forme urbaine du village et son site dans les projets d’extension.

– Révéler le site d’origine d’implantation des villages en fonction du relief : rapport à la rivière dans les vallées, vues sur la silhouette des villages perchés...

Mettre en valeur les espaces publics

Les villages en hauteur du Tursan, offrent de nombreuses vues en belvédère depuis l’espace public. Les places ont un rôle de représentation fort et constituent des lieux incontournables de la vie locale. Elles sont pour certaines accompagnées par des mails ou des alignements de platanes palissés remarquables. Leur ramure maitrisée avec soin et savoir-faire offre un graphisme étonnant, structure les lieux et assure l’ombre salvatrice à la belle saison. L’enjeu de leur préservation, voire de leur développement est important compte tenu des longues années de croissance des arbres. Ces mails sont fréquents aux abords des arènes, nombreuses en Tursan comme en Chalosse. Plus globalement un centre-bourg animé avec des espaces publics de qualité joue un grand rôle pour l’image de la commune, participant à son attractivité. L’entrée du bourg doit marquer le passage de la route à la rue et donner une image positive annonçant la qualité interne des lieux. Dans les environnements ruraux, il est important que l’aménagement des espaces publics conserve une belle simplicité. Les espaces publics constituent aussi un outil pour relier les différentes parties du bourg ou créer des transitions bienvenues, dans le bourg ou avec les espaces agricoles.

Pistes d’actions envisageables :

– Aménager les entrées pour marquer une transition vers le village ou le bourg.

– Préserver le cachet des places et les mettre en valeur. Révéler l’histoire et soigner la qualité des aménagements.

– Trouver un équilibre entre stationnement et convivialité des espaces publics.

– Mettre particulièrement en valeur les situations en belvédère. Gérer les vues.

– Utiliser l’arbre pour structurer l’espace des entrées (alignement) ou des places (mail). Préserver et soigner les mails de platanes palissés.

– Privilégier l’utilisation de matériaux locaux dans les aménagements.

– Utiliser des matériaux simples mais de qualité pour les aménagements des espaces publics : sol sablé, pierre, arbres, pelouse, suffisent dans bien des cas à composer des espaces de qualité.

– Aménager des tours de villages attractifs en complément du centre ancien en transition avec la campagne.

– Prévoir dans toute extension urbaine des espaces publics structurants en lien avec le centre bourg.

– Créer des liaisons entre les différents quartiers nouvellement construits ou plus anciens. Donner une place aux circulations douces.

Valoriser les itinéraires routiers et les chemins

Les voies de communication constituent une vitrine du territoire et donnent à voir les paysages. Les routes de crête et leurs panoramas constituent un atout des paysages du Tursan. D’autres routes, comme la RD 2 et la RD 11, sont transversales au Tursan et offrent une perception de la succession des reliefs, depuis la terrasse plate jusqu’aux crêtes. Les voies secondaires permettent une découverte plus intime. Les routes basculant dans les vallées depuis les coteaux constituent un évènement. Chaque voie met en avant des atouts du paysage à valoriser : point de vue, présence de l’eau, basculement du relief. Il est important de préserver la qualité de ces perceptions et de maîtriser les abords de la route, parfois sollicités par un développement urbain, avec lequel les voies doivent composer. Les aménagements routiers (signalétique, glissières, ouvrages, arbres) ont également une importance dans la qualité des itinéraires et doivent s’adapter au contexte avec simplicité. Les carrefours constituent des lieux d’orientation et de ralentissement qui sont aussi des moments de découverte du territoire à soigner. En prolongement des routes, la connexion avec les chemins apporte autant d’occasion d’arpenter le paysage à une autre vitesse.

Pistes d’actions envisageables :

– Prendre en compte le paysage perçu depuis les routes. Garder des vues depuis les routes de crête, éviter le développement d’une urbanisation linéaire le long des routes.

– Valoriser les événements jalonnant les parcours (pont, point de vue, point de basculement).

– Pérenniser et planter des alignements d’arbres sur des itinéraires choisis. Élaborer des plans de gestion des dépendances vertes et des alignements d’arbres.

– Aménager des aires d’arrêt attractives aux endroits clés du paysage. Les relier à des réseaux de chemins existants.

– Aménager les entrées et les traversées de bourg. Maîtriser l’urbanisation limitrophe de la voie, autour des carrefours ou des échangeurs.

– Porter une attention à l’aménagement des carrefours. Privilégier un aménagement de la périphérie du giratoire plutôt que des aménagements anecdotiques de la galette centrale. Prôner une sobriété des aménagements en accord avec le cadre rural.

– Retrouver des réseaux de chemins à des endroits stratégiques pour percevoir le paysage : belvédère, berges, espace agricole…

– Préserver un maillage de chemins accessible au public autour des villages et des bourgs.

Conforter la mise en valeur d’Eugénie-les-Bains

La station thermale d’Eugénie-les-Bains offre un cadre attractif avec sa composition qui s’articule autour d’espaces publics soignés : jardins, promenades, axe du bassin, rue semi piétonne… L’ensemble apparaît comme une grande composition paysagère sur laquelle vient s’articuler les différents lieux avec les arènes, les bâtiments thermaux et d’accueil, et un front bâti plus commerçant. Ce cadre particulièrement attractif ne doit pas faire oublier le reste du territoire et la campagne environnante. Une attention particulière doit être apportée à la progression de l’urbanisation ou encore la facture des bâtiments agricoles pour éviter une banalisation du paysage. Tous les itinéraires d’approche participent à l’image de la station et gagnent à refléter et annoncer la qualité interne du bourg.

Pistes d’actions envisageables :

– Mettre en valeur le site d’implantation de la ville au sein de la vallée du Bahus. Proposer un cheminement le long de la rivière. Eviter le cloisonnement du fond de vallée par les bois ou les friches.

– Maitriser l’urbanisation linéaire ou par lotissement le long des routes menant au bourg. Aménager les nouveaux quartiers en recherchant une densité proche de celles des bourgs anciens. Envisager d’autres formes d’urbanisation que le lotissement au profit de quartiers reliés avec le centre-bourg.

– Améliorer l’impact visuel des bâtiments agricoles le long des routes.

– Conforter l’offre de promenade avec un réseau de chemins à travers la campagne en liaison avec le bourg.

– Favoriser les liaisons piétonnes entre les lieux d’hébergements en périphérie et le centre.

– Privilégier des matériaux locaux et de qualité pour les espaces publics.

– Porter une attention aux voies d’accès et aux entrées de bourg. Conserver et gérer les alignements d’arbres pour leur assurer une pérennité.