Repères géographiques de la Chalosse

Dernière mise à jour : 1er février 2023

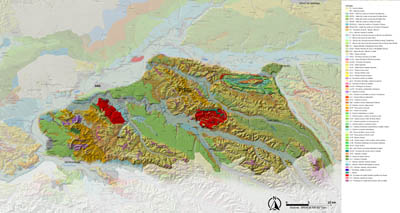

RELIEF ET EAU

Des collines au relief doux

La Chalosse présente un relief de collines et de vallées aux modelés doux. Le territoire est drainé vers l’Adour et la pente générale descend du sud-est (Point le plus haut : 221m à Philondenx, à proximité du Tursan) vers le nord-ouest (Point le plus bas : 2 m à Siest, dans la vallée du Luy avant la confluence avec l’Adour).

A l’est, la Chalosse offre des altitudes plus élevées, avec des crêtes s’échelonnant de 120 à 150 m en moyenne.

A l’ouest, les altitudes sont plus modestes avec des points hauts compris entre 80 et 120 m en moyenne. Les modelés deviennent toutefois plus abrupts en lisière sud, au-dessus de l’Adour.

Deux vallées principales

Les vallées du Louts et du Luy drainent tout le territoire vers l’Adour. Les différentes vallées et leurs affluents présentent des profils variés. Le Louts, le Luy de France et le Luy de Béarn forment des vallées rectilignes, tandis que le Luy (résultante de la confluence du Luy de France et du Luy de Béarn) a sculpté une vallée sinueuse où la rivière trace de larges méandres.

Deux vastes terrasses

Deux vastes terrasses tranchent par leur relief plat au milieu des collines : la terrasse du Luy et la terrasse du Louts. La terrasse du Luy est la plus marquée ; elle forme une plaine large de 5 km entre l’ouest de la Chalosse et la vallée du Luy. La terrasse du Louts, plus étroite (3 km au plus large) s’étend au sud d’Hagetmau, en rive ouest du cours d’eau.

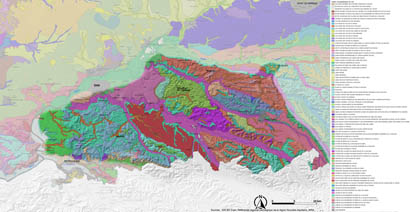

ROCHE ET SOL

La Chalosse est constituée d’une alternance de terrasses plates étagées et d’ensembles de collines.

Des vallées alluviales découpent une mosaïque morphologique

Les affluents de l’Adour ont formé des vallées alluviales récentes (Fx, Fy) mêlant souvent des galets à des formations sableuses à argileuses sur quelques centaines de mètres de large. Ces vallées découpent les autres entités morphologiques. Bien que présentant des formes assez peu marquées, ces vallées se raccordent soit aux hautes terrasses soit aux ensembles de collines par des talus assez nets de quelques mètres à quelques dizaines de mètres.

Des terrasses tabulaires

De grandes terrasses (Fv, Fw) issues des périodes glaciaires (Günz, Mindel, Riss), souvent chargées de galets présentent une surface très plate situées en général 20 à 30 m au-dessus des fonds alluviaux auxquels elles se raccordent par des colluvions.

Des collines de différentes origines

Selon qu’elles sont au contact de ces hautes terrasses ou des fonds de vallées, les collines émergent de manière plus ou moins sensible. Pour l’essentiel, ces reliefs résultent d’une armature de nappes de la fin du Pliocène qui ont coiffé des étendues moins résistantes de sables fauves déposés sur les molasses Eocène-Miocène. Sur les bords des collines, les molasses sont couvertes de colluvions. Creusés par l’érosion, ces substrats présentent des formes assez douces avec quelques versants plus marqués lorsqu’ils affleurent le long des plus grandes vallées.

Mais les collines de Chalosse présentent aussi quelques secteurs d’affleurements de roches plus anciennes (Trias à Crétacé), souvent calcaires. La plupart des affleurements du Secondaire du département se trouvent en Chalosse, soulevés vers la surface par des mouvements tectoniques postérieurs, plissements anticlinaux (Audignon, Saint-Lon-les-Mines), diapirs (Bastennes-Gaujacq, Saint-Pandelon-Benesse) faisant remonter calcaires et argiles et même quelques pointement d’ophites d’origine volcanique.

Des sols meubles et profonds, souvent hydromorphes

La combinaison des reliefs et des substrats de la Chalosse détermine une assez grande diversité de sols. Néanmoins, la plupart sont développés sur des substrats sableux ou limoneux plutôt siliceux qui constituent ou recouvrent les formations géologiques plus profondes. De ce fait, quel que soit le substrat géologique profond, les sols calcaires sont rares. Vers le nord, le sable des Landes contribue à des textures plus sableuses alors que dans le centre et le sud de l’unité de paysage, ce sont plutôt les textures limoneuses qui l’emportent.

– Vallées alluviales récentes

Les sols profonds à texture souvent limoneuse ou limono-sableuse sont souvent hydromorphes dès la surface. Le maïs y alterne avec des forêts de feuillus et des prairies.

– Terrasses anciennes

Une grande partie des terrasses quaternaires ont des sols profonds dénommés « touyas » qui allient des textures à dominante limoneuse, une forte proportion de matière organique et une tendance à l’acidité et l’hydromorphie qui les rendaient autrefois difficiles à cultiver. Sur ces sols aujourd’hui chaulés et drainés, le maïs domine nettement, mais les bosquets de feuillus restent présents, surtout vers le nord et l’ouest de l’unité de paysage, où les terrasses en partie couvertes de sable des Landes perdent leur caractère de touyas au profit de sols brunifiés.

– Collines et pentes

Sur les collines de sables fauves ainsi que sur les pentes entre les niveaux de terrasses ou entre terrasses et collines se trouvent des sols limoneux profonds sensibles à la battance, souvent lessivé et hydromorphes, argileux en profondeur. Les cultures alternent avec les prairies et les boisements.

AGRICULTURE

Une terre de maïs et d’élevages

En Chalosse, les champs de maïs sont partout. Les prairies sont peu nombreuses et prennent place sur les pentes ou dans les barthes humides. Le maïs est cultivé sur les terres les moins pentues des collines, les grandes terrasses et les fonds de vallée. Les silos, les cribs de stockage du maïs et les enseignes de la société Maïsadour font partie intégrante du paysage de la Chalosse. La culture du maïs a remplacé l’ancienne polyculture et a permis une modernisation et une intensification de l’élevage, des bovins et des porcs, mais surtout des volailles grasses ou maigres qui représentent l’essentiel des ateliers d’élevage.

D’autres cultures s’intercalent tout de même entre les champs de maïs comme les céréales et les oléagineux (tournesol, colza, soja). Des cultures spécialisées sont aussi installées, comme le maïs semence, le maraichage et l’arboriculture fruitière (kiwi). Le vignoble occupe peu de surfaces mais se maintient dans les cantons de Mugron, Montfort, Pouillon, autour de l’appellation IGP Landes "Chalosse".

- Les bâtiments d’élevages de volailles grasses ou maigres accompagnent la plupart des fermes de Chalosse. Bastennes

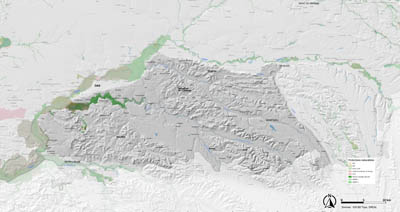

ARBRE ET FORET

Des bois feuillus épars

Comme partout au sud de l’Adour, les boisements sont minoritaires en Chalosse, n’occupant selon les communes que 10 à 35% du territoire. Les bois occupent les terres difficiles à cultiver : pentes abruptes de petits ravins et de coteaux, terres trop sèches ou trop humides.

Les boisements s’étirent le long des ruisseaux et s’éparpillent sur les collines. Les grands massifs restent rares, on les retrouve dans les barthes humides (Barthe de Juzanx, bois d’Amou...) et sur les reliefs plus affirmés dominant la vallée des gaves ( Bois de Cauneille…).

Les taillis et les bosquets sont largement dominés par les feuillus, des chênes essentiellement, mais aussi des châtaigniers. On peut trouver des mélanges de chênes, de robiniers et de pins.

A l’ouest de la Chalosse, des boisements mixtes, chênaies et pinèdes et des plantations de pins sur les placages sableux des hauteurs, donnent au paysage une tonalité particulière et témoignent de la proximité de la Maremne et du Marensin. De même, des plantations de pins se retrouvent également sur les deux terrasses du Luy et du Louts.

Des vallées boisées

Les barthes boisées s’imposent dans la vallée du Luy et, dans une moindre part, dans la basse vallée du Louts. Le chêne pédonculé y règne en maître formant des chênaies majestueuses par la hauteur et l’homogénéité de leur masse boisée. A côté des chênaies, de nombreuses peupleraies ont été plantées dans ces fonds humides, formant des lignes régulières plus artificielles.

- Les bois, constitués de feuillus, occupent les pentes fortes des collines et des vallées. Labastide-Chalosse

- Les barthes boisées et quelques peupleraies forment ponctuellement des ensembles boisés plus importants dans la vallée du Luy. Mimbaste

- Les plantations de pins et les boisements mixtes conifères/feuillus marquent les paysages à l’ouest de la Chalosse. Orist

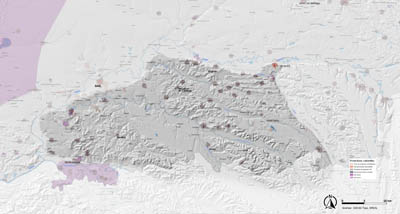

URBANISME

Un habitat dispersé

Les fermes et habitations s’éparpillent sur tout le territoire, privilégiant les positions en hauteur, au sommet d’une colline ou au flanc d’un coteau, beaucoup plus rarement au creux d’un vallon ou au fond des vallées. Seules exceptions en Chalosse, les deux terrasses du Luy et du Louts ainsi que les barthes humides, sont désertées par les constructions.

Des bourgs et villages sur les hauts

Si l’on excepte la population agglomérée des gros bourgs, il y a deux types d’habitat dans la campagne chalossaise : le groupement villageois et la dispersion totale. Eloignés en moyenne de 3 à 4 km, les villages et les bourgs occupent les hauts des collines de la Chalosse et contribuent au caractère humanisé du paysage. Les implantations dans les vallées restent rares : Amou au bord du Luy de Béarn, Mimbaste dans la vallée du Grand Arrigan.

La plupart des communes sont des villages avec une population autour des 500 habitants. Certains ont un centre bien marqué, mais nombreux sont ceux qui se réduisent à quelques maisons seulement autour de l’église et de la mairie. Dans les deux cas, une bonne partie de la population communale habite des fermes isolées au milieu des champs, bien souvent loin de la route à laquelle elles sont reliées par une voie privée.

Dans ce contexte, plusieurs bourgs constituent des pôles secondaires : Pouillon (3 100 hab), Pomarez (1 600 hab), Montfort-en-Chalosse (1 200 hab), Mugron (1 400 hab), Amou (1 500 hab), Habas (1 500 hab), Samadet (1 200 hab)…

Les routes desservant les villages empruntent logiquement les crêtes et sont par endroits le support d’une urbanisation linéaire qui contribue à étirer les villages et les bourgs sur plusieurs kilomètres. Ce phénomène est amplifié à l’ouest sous l’influence de l’agglomération dacquoise.

Deux villes-centre

Hagetmau (4 700 hab) et St-Sever (5 000 hab) sont les deux villes principales de la Chalosse. Les deux villes ont profité de leur position sur l’axe reliant Mont-de-Marsan à Orthez (RD933, chemin de St-Jacques-de-Compostelle venant de Vézelay). St-Sever, dominant l’Adour, a été par son abbaye un centre politique et culturel rayonnant sur un large territoire.

- Eloignés en moyenne de 3 à 4 km, les villages et les bourgs occupent les hauts des collines de la Chalosse et contribuent au caractère humanisé du paysage. Montaut

- Les villages et les bourgs s’étirent le long des routes de crête, parfois sur plusieurs kilomètres. Labastide-Chalosse

- Quelques rares communes se sont installées en fond de vallée, comme Amou, implantée au bord du Luy de Béarn. Au premier plan, sous les arbres, on devine les arènes, inscrites monument historique.

PATRIMOINE

Patrimoine culturel

Pays agricole riche depuis toujours, la Chalosse possède de nombreux éléments patrimoniaux bâtis, urbains (bastide de Montfort-en-Chalosse) ou paysagers.

La ville de St-Sever et son riche patrimoine concentrent de multiples protections : site classé et inscrit de la terrasse de Morlanne (ancien oppidum en belvédère sur la vallée de l’Adour) ; monuments historiques (Abbaye, couvent des Jacobins, Hôtel de Toulouzette, maison Sentex). Ville étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle venant de Vézelay, St-Sever est de plus classée au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. La commune bénéficie d’un SPR [1].

Plusieurs sites inscrits ou classés protègent des châteaux et leurs abords (Château et sa chênaie à Dumes, site du château, ancienne caverie de la Salle à Siest, site du château, ancienne caverie de Mombet à St-Lon-Les-Mines, château des Evêques et ses abords à St-Pandelon) ou d’autres sites comme la Motte castrale d’Estibeaux ou le moulin à Audignon.

Les Monuments historiques protègent de nombreuses églises (Larbey, Montaut, Pouillon, Poyartin, …) et châteaux (Amou, Gaujacq, Hinx, Siest …). On notera également les arènes d’Amou, les grottes préhistoriques du Pouy à Brassempouy.

Patrimoine naturel

Les barthes de la vallée du Luy concentrent l’essentiel des inventaires et protections des milieux naturels de la Chalosse : Zone natura 2000, Zico, Znieff, ENS protègent les milieux humides de ces espaces. Quelques pelouses et zones humides sont également inventoriées à Cagnotte.

- Le centre ancien de St-Sever autour de l’abbaye et du couvent des Jacobins. La ville domine la vallée de l’Adour.

- Le site classé de la motte d’Estibeaux, ici au premier plan, couverte d’une végétation arborée sur ses flancs. Son sommet enherbé fait office de belvédère sur la terrasse du Luy.

- La bastide de Montfort-en-Chalosse, implantée sur une crête, dévoile son plan régulier autour de cinq rues parallèles.

- Les barthes boisées de la basse vallée du Luy, prolongent en Chalosse, les milieux humides patrimoniaux des barthes de l’Adour. Heugas

BIBLIOGRAPHIE

– SCoT Adour Chalosse Tursan. 2019.

– Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine. Région Nouvelle-Aquitaine. 2018

– AVAP de St-Sever. Drac Nouvelle-Aquitaine. 2017

– Atlas des sites classés et inscrits des Landes. Diren Aquitaine. 2009

– Atlas des paysages des Landes. CD 40. 2004

– Traversées de Chalosse : Paysages et architectures du pays chalossais. CAUE 40 et Musée de la Chalosse. 1997

– Carte géologique numérique à 1/250 000 de la région Aquitaine. Notice technique. Brgm. 2019

– Notice explicative de la carte des pédopaysages au 1/250 000 du département des Landes. Gis Sol, Inra. 2019

– Carte géologique harmonisée du département des Landes - notice technique. Brgm. 2007

– Notices des cartes géologiques au 1/50 000. Brgm

[1] Sites Patrimoniaux Remarquables