Portrait du Bas-Armagnac Landais

Dernière mise à jour : 21 mars 2022

LIMITES

Au nord

En remontant vers le nord, la polyculture du Bas-Armagnac, mêlant prairie, culture, bois et vigne, s’estompe avec la présence affirmée de la forêt entourant des clairières cultivées en maïs. Le relief s’estompe pour laisser la place au vaste plateau landais forestier. Ce passage, même si il forme une transition, est affirmé, avec des lisières boisées qui limitent les vues.

A l’est et au sud

Vers l’est et le sud, le paysage vallonné et viticole se prolonge en continuité avec l’unité paysagère du Bas-Armagnac dans le département du Gers, où le relief s’affirme avec des horizons plus étendus et une diminution des boisements. Le Bas-Armagnac Landais constitue la bordure ouest du Bas-Armagnac, formant une large transition avant le Marsan et la forêt landaise.

A l’ouest

Vers l’ouest, en direction du Marsan, la vigne disparait, le réseau hydraulique se simplifie et devient moins dense, le relief s’aplanit. Le paysage conserve l’image de la polyculture mais les boisements s’étendent créant des effets de clairières et une alternance d’ouvertures et de fermetures des vues.

PORTRAIT SENSIBLE

Des collines où les vues s’ouvrent depuis les hauts

En venant du Marsan à l’ouest ou du plateau forestier au nord, un paysage de collines et de petites vallées de faible amplitude s’installe, offrant des douces ondulations avec des crêtes ouvertes, par endroits en léger belvédère. Les vues prennent un peu d’ampleur, des covisibilités entre les pentes animent les parcours. La vue porte localement loin sur un horizon tendu surtout en périphérie sud du Bas-Armagnac Landais vers Perquie ou Arthez-d’Armagnac ou bien encore à l’est, en limite avec le Gers. Les hauts de coteaux de vallées de la Douze ou plus rarement du Midou offrent localement des vues lointaines. La présence de bosquets et de bois limite souvent le regard qui tend à se faufiler, conservant ainsi une certaine profondeur de la perception. Le cloisonnement n’est jamais étouffant, sauf lorsque les parcelles en maïs à maturité forment des écrans le long des axes en automne. La lecture du relief ne se fait finalement que très localement, sans que les vallons ou les petites vallées impriment de direction marquée.

Des fonds plus intimes en contrepoint

Les vallons ou les petites vallées « fouillis » contrastent avec les hauts cultivés et plus ordonnés. Ils sont souvent intimes et refermés par la végétation arborée : boisement, peupleraie, ripisylve. Celle-ci s’étire sur de longs linéaires aussi bien dans les fonds que sur les versants, où elle masque souvent les vues depuis les rebords des hauts, enlevant l’effet de basculement visuel.

La vallée de la Douze, relativement large, présente un dénivelé d’une quarantaine de mètres. Mais les coteaux dissymétriques n’ont pas de vis-à-vis, ce qui amoindrit la lecture de la vallée. De grandes étendues de bois et de peupleraies contrecarrent également la lecture de la vallée. La présence localement de prairies et de larges ouvertures en culture donne ponctuellement la lecture de son coteau ou sur un fond plat. La vallée du Midou, plus sinueuse, reste peu lisible de par la largeur du fond, la végétation arborée et le relief peu marqué, qui occultent la présence de la vallée. Les rivières, bordées d’un cordon arboré, restent discrètes, et ne sont perceptibles qu’au moment de leur traversée.

La vigne, image de marque

A l’évocation de l’Armagnac, l’association avec l’eau de vie est immédiate. La présence de vigne est un élément identitaire qui participe à déterminer, outre les aires d’appellation, l’étendue du Bas-Armagnac Landais. Son apparition révèle des changements géologiques et de sols ainsi que le passage à d’autres paysages. C’est un signal d’entrée dans l’unité paysagère. La présence de domaines et de châteaux, signalés par des allées d’accès bordées d’alignements d’arbres ou par des arbres repères majestueux (pin parasol, cèdre, vieux chêne), vient affermir l’idée d’un terroir. Les parcelles de vignes, de tailles variables sur les hauts, ne sont pas majoritaires, mais participent à composer la diversité de la polyculture-élevage du Bas-Armagnac Landais, qui laisse tout de même une grande part au maïs occultant les vues l’été. Les étendues de vignes sont plus importantes vers Gabarret et Parleboscq, créant une plus grande ouverture du paysage. Elles impriment leur surface graphique bien ordonnée et jardinée des rangées de ceps, qui animent les lieux par le débourrage vert clair au printemps, et les couleurs d’automne remarquables. Cette présence mesurée souligne les replats et les courbes des hauts sans s’aventurer sur les pentes plus abruptes.

Eglises, étangs, châteaux : des ponctuations qui retiennent l’attention

La présence d’étangs, d’églises isolées ou encore de châteaux et de belles bâtisses, participent à la singularité du Bas-Armagnac Landais.

Dans les fonds de vallons, des étangs de retenue, en chapelet ou isolés, s’affichent ou restent discrets, suivant leur taille et la végétation qui s’étend à leur abord. Leur étendue d’eau forme de grands miroirs qui attirent les regards.

Dans ce paysage cloisonné, plusieurs églises isolées, interpellent. Ici l’ambiance est étonnante, créant un rapport d’intimité si particulier, qui relie directement avec l’idée de pèlerinage ou de recueillement. Ailleurs, des châteaux ou des maisons de maître apparaissent de loin, formant des points de repères. Certaines de ces constructions sont associées à un hameau ou à une église, un parc arboré. Ce patrimoine majestueux forme autant de points d’appel discrets, qui jalonnent le Bas-Armagnac Landais, lui conférant une tonalité pittoresque.

Des villages discrets fondus dans le paysage

Le Bas-Armagnac Landais donne une impression habitée, liée aux nombreuses fermes, hameaux ou villages qui jalonnent ce territoire. Il est fréquent d’apercevoir un élément bâti, majoritairement situé sur les hauts. Avec la faible ampleur du relief et la présence arborée qui limite les vues, les silhouettes des villages restent discrètes, ne se révélant que partiellement et souvent depuis leur abord direct. Certains exposent en premier un tissu pavillonnaire bien différent de l’intérieur du village. Les centres offrent souvent un certain charme avec un bâti ancien remarquable, des places plantées, des arènes, des églises carrées ou octogonales fortifiées ou non, parfois accompagnées d’un étang. L’attention est particulièrement attirée par les bastides, mais aussi par les anciennes mottes féodales qui forment des émergences support d’une église ou d’un château.

PAYSAGES URBAINS

Le Bas-Armagnac Landais se caractérise par des paysages bâtis diversifiés. C’est une campagne habitée, émaillée de corps de fermes, de chapelles isolées et de châteaux, et jalonnée par des hameaux et des villages. Bien que de taille modeste, ces agglomérations, présentent des formes urbaines originales et offrent des ambiances et des architectures de qualité. Une particularité de l’unité est ce suffixe « d’Armagnac » qui s’attache au nom des communes. Sur le cadastre napoléonien, seule Labastide portait le nom complet de Labastide-d’Armagnac, tandis que Créon, Arthez, Mauvezin, Betbezer portaient leur simple nom.

Un bel éventail de bastides

Dans le grand nombre de ces villes nouvelles, édifiées durant le Moyen-âge dans tout le Sud-ouest, Labastide-d’Armagnac fait partie des exemples exceptionnels dont la notoriété est grande.

Ce n’est pas la plus grande bastide du département mais c’est celle qui compte une des plus importantes superficies bâties, environ 5 ha, réparties entre les édifices, les rues et la grande place. Implantée sur une terrasse en rive gauche de la Douze, au sud de la rivière, la bastide se développait à l’origine sur un plan carré de 220 m de côté environ, avec la Place Royale au centre et les parcelles de jardin sur la bordure est qui existent toujours. Au fil des siècles, le bourg s’est développé au-delà de la forme géométrique initiale, s’agrégeant en bordure de l’enceinte rasée, puis le long des routes principales, comme le château du Prada, construit à la fin du XVIIIe siècle au sud des anciens fossés. Cette périphérie ancienne se caractérise par des alignements de grands arbres le long des routes et sur la place des ormeaux, principalement des platanes, mais aussi des tilleuls. Ces structures végétales, par leur ampleur et leur épaisseur installent une transition entre la bastide proprement dite et les extensions plus tardives. Par ailleurs, elles unifient le paysage bâti de bord de route, estompant l’hétérogénéité des bâtiments, tant en terme de volume que d’architecture.

- Les grands platanes assurent la cohérence de l’entrée de ville, côté sud, RD 626 devant des bâtiments divers aux façades hétérogènes. Labastide-d’Armagnac

- En entrée nord, la rue est également bordée de platanes qui relient visuellement la bastide à la fontaine et au lavoir des Las Caneres. Labastide-d’Armagnac

- Les grands tilleuls de la place des ormeaux et du bord de route relient les quartiers. Labastide-d’Armagnac

La notoriété de Labastide-d’Armagnac, en plus de la singularité urbaine de la bastide, repose sur la qualité de l’architecture et sur l’harmonie générale qui se dégage. Les édifices sont construits à pans de bois ou en maçonnerie traditionnelle avec enduits, ils sont à deux niveaux (soit rez-de-chaussée + un étage) et quelquefois avec un étage d’attiques éclairé par d’élégants oculi ovales ou ronds. La place royale est entourée de cornières (ou couverts) qui reposent tantôt sur des arches en pierre, soit en plein cintre, soit en anse de panier, tantôt sur des piliers en bois, tantôt sur des piliers en pierre. Cette diversité, associée à la régularité du tracé et des volumes, confère un charme authentique à ce cœur de bastide.

Depuis plusieurs années, les voitures ont été « chassées » de la place et des rues adjacentes, certaines voies ont retrouvé un revêtement rustique, ce qui contribue à la qualité du site et son caractère « hors du temps ».

- La rue s’infléchit vers la Douze et les maisons s’adaptent à la pente. Exemple de maisons à pans de bois. Labastide-d’Armagnac

- Piliers de bois, piliers en pierre, arche maçonnée : l’unité repose sur la forme urbaine et le respect des volumétries et des alignements. Labastide-d’Armagnac

- Le soin apporté au traitement du sol, matériaux, récupération des eaux de ruissellement, participe à la qualité générale. Ici, choix de matériaux naturels, pierre calcaire et sol perméable en stabilisé. Labastide-d’Armagnac

Mais comme l’arbre ne cache pas la forêt, Labastide-d’Armagnac ne doit pas occulter les autres bastides de l’unité. St-Justin, la voisine, est à cheval sur l’unité de la Grande-Lande. Implantée également en rive gauche de la Douze, elle occupe une terrasse étroite enserrée par un méandre de la rivière, ce qui a favorisé un plan rectangulaire, étiré nord-est/sud-ouest. Cette situation topographique empêchait le développement autour de la forme urbaine régulière d’origine qui s’est déplacé vers le sud, sur le replat, de part et d’autre de la route départementale.

- Entrée nord de la bastide, sur le haut de sa terrasse, après le franchissement de la Douze. La route pavée rectiligne a été doublée par une rue revêtue au tracé plus souple. Saint-Justin

- La place centrale a conservé un caractère rural et une sobriété d’aménagement qui garantissent son authenticité. Saint-Justin

- Le quartier sud s’est développé en recul d’alignement par rapport à la rue, ce qui a permis l’aménagement d’espaces publics aujourd’hui largement plantés qui accueillent différentes activités. Saint-Justin

Les autres bastides de l’unité sont plus discrètes et plus modestes mais elles ont façonné des densités bâties qui s’expriment sur de petites superficies, de courtes séquences « urbaines » qui ne se retrouvent pas dans les autres villages du Bas-Armagnac Landais. Ce sont Mauvezin-d’Armagnac, Montégut et Hontanx, qui présentent chacune leurs singularités.

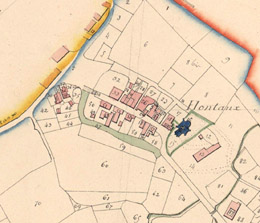

- On distingue l’embryon de bastide de Mauvezin qui se développe à l’est de la rue principale, également l’ancien château entouré de son fossé. Cadastre napoléonien 1813. Archives départementales des Landes

- La bastide de Hontanx se résume à une rue, commandée par la porte fortifiée. Apparaissent les anciens fossés en bordure sud. Cadastre napoléonien, 1816. Archives départementales des Landes

- C’est la grande place publique centrale et l’emprise rectangulaire entourée de chemins qui suggèrent le mieux le projet de composition urbaine originel de Montégut. Cadastre napoléonien, 1816. Archives départementales des Landes

Mauvezin-d’Armagnac, en rive droite de la Douze, s’étire le long de la rue principale entre la route départementale RD 381 et le pont sur la Douze. Le village ne ressemble pas à une bastide. Le village existait avant que le roi d’Angleterre et le seigneur des lieux, Guillaume de Mauvezin ne signent l’accord de paréage à la fin du XIIIe siècle. Il était doté d’une église consacrée dès la fin du XIe siècle et d’une motte féodale dont le cadastre napoléonien livre une belle figure.

La ville nouvelle ne s’est pas développée mais le village présente un paysage bâti singulier et dense, en contraste avec son étendue. Les maisons sont construites soit à pans de bois, avec remplissage en briques ou en torchis, soit en maçonneries traditionnelles avec enduit. La rue principale n’a pas été tracée au cordeau, elle sinue légèrement, c’est davantage dans l’îlot bâti latéral, côté est que l’on perçoit les vestiges d’un parcellaire régulier. C’est un village charmant, en vallée, qui se développe aujourd’hui vers le nord, sur le pied de versant.

- Rue latérale au tracé rectiligne, avec des architectures variées, pans de bois et maçonneries enduites. Mauvezin-d’Armagnac

- Rue principale du village, orientée nord/sud, avec des maisons construites à l’alignement et mitoyennes. Mauvezin-d’Armagnac

Comme Mauvezin-d’Armagnac, Hontanx prend le statut de bastide au début du XIVe siècle mais c’était déjà un village constitué, comprenant une maison forte du XIIIe siècle, le château d’Aon, construit en position dominante, sur une motte. De la bastide, il reste l’imposante porte fortifiée, construite en brique, la rue rectiligne et les maisons implantées à l’alignement. Mais on ne retrouve ni la régularité des volumes, ni celle des façades.

- Ancienne porte fortifiée qui domine la silhouette du village et qui abrite les cloches de l’église. Hontanx

- Rue principale de l’ancienne bastide, implantation des bâtiments à l’alignement mais grande hétérogénéité des façades. Hontanx

Montégut, est implanté sur un léger relief bordé par le vallon du ruisseau de Charros, affluent du Midou. Si le village est modeste il a conservé l’emprise originelle de la bastide, au centre de laquelle sont groupées les maisons et l’église. A cette organisation parcellaire, s’ajoutent des éléments caractéristiques : l’implantation des maisons à l’alignement de la rue, de manière relativement orthogonale les unes par rapport aux autres, également la permanence d’un espace public central. On ne devine pas spontanément qu’il s’agit d’une bastide mais l’organisation urbaine et la densité prennent du sens quand on découvre cette origine. Les volumes et l’architecture varient selon les maisons mais on rencontre de beaux exemples de pans de bois.

Gabarret, un bourg étoffé

La densité bâtie n’est pas l’apanage seulement des bastides, on la retrouve également dans les bourgs, pôle de services et d’équipements. Gabarret est le bourg principal de l’unité même s’il est excentré. La forme urbaine originelle de Gabarret et le maillage ancien des rues a facilité un développement dense et organique. En effet, au début du XIXe, le cœur de bourg s’organise le long de la rue principale nord/sud avec un carrefour principal vers l’ouest au-delà duquel il y a deux rues en arc de cercle. Quelle que soit l’origine de ce tracé (anciens fossés ?) ces rues et les suivantes ont servi d’ossature aux extensions progressives. Comme dans les bastides, le centre-ville est dense, alors que progressivement, en s’éloignant le tissu bâti devient plus lâche. Aujourd’hui, les quartiers d’extension occupent bien plus de superficie que le centre bourg.

Au cœur du centre ancien, s’insèrent plusieurs places, gagnées sur des jardins comme celle de la mairie, ou sur un ilot bâti comme celle de l’église. La place de la fontaine, nouvellement aménagée, semble la plus ancienne, elle existait déjà au début du XIXe. Ces espaces publics apportent de la lumière et de l’espace. Comme la plupart des bourgs, Gabarret possède un beau mail de platanes dans la perspective des arènes. Dans l’ensemble, les bâtiments présentent 2 niveaux (soit rez-de-chaussée plus un étage). L’architecture est assez variée : pans de bois, maçonneries traditionnelles et même architecture moderniste des années 1960.

- Densité bâtie du cœur de bourg avec des architectures d’époques différentes qui dialoguent. Gabarret

- Ancien faubourg qui articule le centre ancien et les quartiers d’extension implantés sur des terrains plus plats. Gabarret

Des villages au bord de la route

En bord de route, on découvre des villages de taille très modeste qui semblent n’être là que pour accompagner un carrefour. A côté de l’église et de la mairie, les maisons serrées les unes aux autres, semblent de prime abord, dérober à la vue le reste du village qui se tiendrait en second plan. Mais il n’en est rien. Ce sont les centres de communes rurales dont l’habitat est dispersé, sous forme de hameaux ou de corps de ferme. Et souvent, l’amélioration des conditions de circulation a modifié la relation du village à l’espace public qui, d’une rue de village est devenue une route de transit, ce qui renforce cette impression de village posé « en bord de route ».

A Betbezer-d’Armagnac, l’évolution de la route départementale RD 11, par le recalibrage de la chaussée et la rectification du virage, a interverti, en quelque sorte, la hiérarchie entre le pôle de vie et la voie de passage. La comparaison du cadastre napoléonien et la situation actuelle permet de saisir cette évolution. La situation est similaire à Arthez-d’Armagnac, où le tracé de la RD 101 a inscrit une route en bordure du village. Au Frêche, le village s’est adapté à l’évolution du tracé de la route, en déplaçant sa « façade publique » à l’écart du village ancien et en construisant, avec le recul nécessaire, l’ensemble des équipements, mairie, poste, école, foyer, le long de la route.

- La traversée du village est une séquence courte, sur laquelle sont fixés les équipements publics : foyer, église et mairie. Arthez-d’Armagnac

Une constellation d’églises isolées

Une particularité de l’unité du Bas-Armagnac est le grand nombre d’églises ou chapelles isolées qui émaillent le territoire. Si quelques-unes sont construites au sein de hameaux, d’autres sont complètement isolées. La commune de Parleboscq qui en possède sept, propose un circuit de découverte. L’état sanitaire des édifices est parfois préoccupant mais cette découverte offre l’occasion de sillonner le territoire de long en large et de parcourir la campagne. Les édifices ne présentent pas la même architecture, quelquefois pas les mêmes matériaux de construction. Ils sont situés dans des environnements qui varient du fond de vallée au haut de colline. D’autres communes recèlent également des églises et des chapelles, comme Hontanx qui possède, en plus de l’église paroissiale la chapelle de St-Martin et la chapelle de Loubens.

- La chapelle Notre-Dame de Mauras se love au fond d’un vallon frais, entourée de beaux chênes. Parleboscq

Une présence d’architecture contemporaine

Dans cette unité où le patrimoine bâti est important et visible, on rencontre des exemples de bâtiments contemporains qui s’insèrent avec discrétion et justesse dans le bâti ancien. Ce sont la plupart du temps des commandes publiques, mairie, école ou salle commune. Cette présence de nouveaux bâtiments, construits avec des matériaux traditionnels insuffle une forme de modernité et de dynamisme dans le paysage traditionnel des villages.

C’est ainsi qu’à Arthez-d’Armagnac, la mairie s’est déplacée dans un ancien corps de ferme, mariant modernité et conservation patrimoniale. Il en existe d’autres exemples, comme à Labastide-d’Armagnac ou à Mauvezin-d’Armagnac.

- Mutation d’un ancien bâtiment agricole, transformé en mairie avec une intervention architecturale contemporaine qui respecte les volumétries et les matériaux. Arthez-d’Armagnac

- Bâtiment contemporain aux lignes sobres, revêtement en bois qui se fond dans le paysage du village. Mauvezin-d’Armagnac

- Bâtiment public, salle polyvalente, précédée par un auvent en bois offrant une vue cadrée vers l’église. Mauvezin-d’Armagnac.

LES ELEMENTS DU PAYSAGE

La vigne

C’est le signal de l’entrée dans le Bas-Armagnac. Même si elle n’est pas majoritaire, son graphisme confère au paysage un côté jardiné, soulignant la main de l’homme et un savoir-faire gastronomique. Avec les cultures et les boisements, elle compose une diversité du paysage attrayante.

Le domaine viticole, la maison de maitre, le château

Avec son entrée et son allée plantée, le domaine, associé à un château ou une maison de maître, se montre dans le paysage. Accompagné aussi d’un parc, d’une grille, ou encore d’une perspective, leur implantation participe à l’attrait du Bas-Armagnac Landais.

- De style Louis XIII, le château de Ravignan et son parc dessiné par Eugène Bühler structurent le paysage. Perquie

La bastide

Son plan de rue géométrique et les maisons qui forment des façades continues, illustrant une densité remarquable, offre une certaine intimité et une proximité villageoise. La place, bordée d’arcades et d’un bâti ancien harmonieux, créée une ouverture appréciée qui contraste et cristallise la fréquentation de la cité.

L’église isolée

On voit le plus souvent les églises dans une organisation urbaine villageoise. Dans le Bas-Armagnac, elles se rencontrent aussi au détour d’une route, isolée au contact de la vigne, d’un champ ou des boisements. Leur perception est alors particulière, l’attention se focalise sur l’architecture, sur leur emplacement qui questionne. La seule commune de Parleboscq possède ainsi sept églises, issues de la réunion de plusieurs paroisses.

L’arbre remarquable

Il forme un point de repère ou un signal en se dissociant du reste de la trame arborée. Associé au bâti ou à une entrée, il revendiquait un statut social privilégié ou affirme la présence d’un domaine (pin parasol, chêne de haut-jet). Dans l’espace agricole, le long d’un chemin ou en plein champ, il anime le paysage par sa silhouette.

La peupleraie

S’étendant en fond de vallée, elle en occulte souvent la perception en refermant les vues malgré des effets de transparence lorsque les troncs homogènes, à l’effet graphique, sont dégagés. Cette « culture » signale la présence d’un sol plus humide.

L’étang et la digue

Ces retenues, à usage agricole ou piscicole, ont été créées par une digue barrant l’écoulement naturel en fond d’un vallon. L’eau par ailleurs peu visible apparaît alors, créant un effet de miroir.

La ferme

On les découvre régulièrement à travers le Bas-Armagnac Landais à la faveur des ouvertures en culture ou en lisière des boisements. Une partie d’entre elles montre une forme en U typique du Bas-Armagnac, l’utilisation du bois et de l’argile pour leur construction, ainsi qu’une avancée du toit (le Balet).

La motte féodale

Dans ce paysage ondulé, ce relief, autrefois au rôle défensif, interpelle. Il est surmonté d’une église, d’un château, d’une maison forte ou encore d’un village. Il donne un point en belvédère si prisé dans ces paysages cloisonnés par la végétation, parfois sur un étang.

Le petit patrimoine lié à l’eau

Rivières et étangs sont ponctués de petits ouvrages ou d’édifices, vestiges d’une activité économique et sociale autour de l’eau, tels les lavoirs et les moulins. Lieux publics, les lavoirs sont souvent accessibles, tandis que les moulins du Bas-Armagnac sont aujourd’hui plus confidentiels, souvent privés. Leur découverte rappelle la maitrise de la force hydraulique, et révèle la présence de l’eau peu visible ou accessible par ailleurs. La fraicheur et la clarté de l’eau donne l’occasion de faire une pause appréciée l’été.